今週の特集

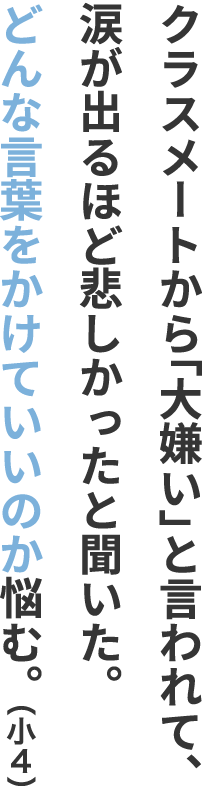

新年度開始から約1か月が過ぎ、新しい友達にも慣れてきた頃でしょうか。子どもの友達付き合いが心配だったり、よそのご家庭はどんなふうだろう……と気になったりすることはありませんか? 保護者の皆さまに行ったアンケート結果について、公認心理師、臨床心理士、学校心理士として活躍する松尾直博先生に解説していただきました。少しでも参考になれば幸いです。

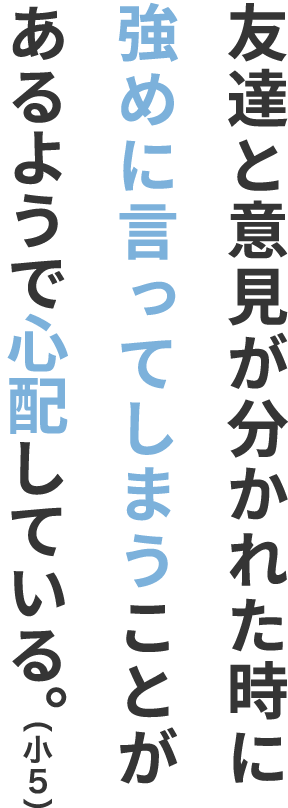

家庭の予定を確認せずに勝手に約束をしてしまう。クラスメートの都合に振り回されることがある。

(小6)

子ども同士でファミレスに行く約束をしてくる。

(小5)

友達と遊びたい気持ちが強すぎて、習い事や親との約束をすぐ忘れてしまう。

(小2)

お子さまが家族の予定を考えずに友達と約束をする場合には、事前に保護者のかたと相談するように伝えましょう。ファミレスに行くなど、子ども同士の約束が家のルールで認められない場合は、なぜだめなのか理由をよく説明しましょう。

この他、お子さま本人が望んでいないのに強引に約束をさせられてしまうパターンもあります。その時は「嫌なら断っていいんだよ」と伝えてあげてください。お子さまがお友達に断れないようであれば、どういう言い方であれば角が立たないですむのか、セリフ部分まで細かくアドバイスをしてもかまいません。

学童や習い事で忙しい子が多く、仲のよい友達とは遊ぶ機会がないみたいです。

(小3)

自分の子どもは気にしていないけれど、何かと対抗意識を持っていて嫌がらせをしてくる友達がいる。

(小6)

言葉遣いが悪い友達に時々傷付けられることがあります。帰り道が同じなので、無視することもできません。

(小6)

子どもたちからもよく聞く相談です。選択肢は大まかに「多少嫌な思いをしてもクラス替えまで我慢しながらやり過ごす」、もしくは「無理して友達とつるまずに一人で過ごす」の二つがあるでしょう。お子さま自身の考えはいかがでしょうか?

いずれを選んだ場合でも、保護者のかたはお子さまを肯定的に受け止めてあげてください。またすぐに行動に移せるようにならなくても、お友達に嫌なことをされたら、「嫌」「やめて」と自己主張をすることも大事なんだよ、とお子さまに教えておいてあげたいですね。

学校から帰ってからまったく外で遊ばず、スマホやタブレットばかり見ている。

(小6)

友達が学校外で遊ぶ約束をする時に、仲間に入れないことがあるようです。

(小6)

一人で遊ぶことを苦に思わないようで、自分から友達に声をかけていないことが少し心配です。

(小3)

単純に、塾や習い事がありお友達と予定が合わない、自宅から近い距離に仲のよい友達が住んでいないといった物理的な理由が関係していることもあります。もしくはお子さまは一人の時間のほうが楽しいと感じているのではないでしょうか。

価値観は家族であっても異なるものです。保護者のかたは歯がゆさを感じるかもしれませんが、家族と楽しく過ごせればよしとする、何か習い事をすすめるなど、発想を転換してみるといいかもしれません。

緊張して、なかなか自分から友達に話しかけられない、話しかけられても、何と言っていいかわからず黙ってしまうようです。

(小1)

休み時間に一人で過ごすことも多いよう。本人は気にしていませんが……。

(小5)

遠足の昼食時に一人でお弁当を食べていた。

(小5)

お子さま本人はマイペースに一人で過ごすことを気にしていないケースもあります。様子を伺いつつ、もしもお子さまが悩んでいるようであれば、先生に相談して他のお友達と遊べるようにきっかけづくりをお願いする方法もあります。お友達に対して最初のひと言がなかなか言えないことがあるので、低学年の場合は、家で「仲間に入れて」「一緒に遊ぼう」と声かけの練習をするとうまくいくこともあります。

女子数人が自分の都合のいいように振る舞っているようだ。断ると機嫌が悪くなったりあることないことを言われたりするため、子どもは処世術として彼女たちになるべく従うようにしている。

(小2)

くすぐられたり、いじられたりした時に「やめて~」と言っても、優しく聞こえるのか相手が本気にとってくれなかった。けれど最近は強く言えるようになってきている。

(小1)

相手が嫌な思いをするかもしれないから、はっきり「やめて」と言えないそうです。優しすぎるのか何なのかわかりません。

(小4)

学校等で友達に嫌なことをされてもやめてと言えず、そうかといって誰かに言うこともなく、自分の中でどうにか消化している感じ。何かあったのかと聞いても、心配させたくないからなのか、何もないと答える。

(小2)

自己主張することを「assertion(アサーション)」と言いますが、子どもだけの問題ではなく、日本人は得意でない傾向があります。特に「嫌だ」「やめて」などの否定的な主張は難しいですし、そういうことは言ってはいけないと思い込んでいることもあります。

保護者のかたはお子さまに、誰にでも拒否する権利があること、嫌なことは嫌だと言ってもいいと伝えましょう。最初はやんわりと主張し、相手にわかってもらえなければ、段階を踏んで強めに言うようにします。

お子さまだけではどうにもならない場合は、先生に相談したり、相手の保護者のかたを知っているのであれば保護者同士で話し合ったりしてもよいです。子どものことだから……と放っておくといじめに発展する可能性もあるので、問題が小さいうちに解決策を探りましょう。

子どもは無邪気で素直な分、人間関係は改善しやすい面があります。一方で、学校が生活の中心になりやすく、人間関係が固定されてしまうので大人以上に大変なことも多いです。お子さま自身に問題を乗り越える力を付けさせることは大事ですが、こじれてしまった場合は保護者のかたの助けが必要になります。お子さまが悩んだ時に相談してもらえるように、日頃からよい関係を築いておきたいですね。