人とかぶらない自由研究のコツは?個性をプラスする工夫を紹介

2024.6.7

サイトなどで紹介されている自由研究だと誰かとかぶりそうで気になる。がんばって取り組むなら個性のあるものにしたい。そんな声にお応えして、人とかぶらない自由研究にするためのポイントを多くの自由研究の書籍を監修する白數哲久先生にお聞きしました。

実験や工作は「あと少しだけ」情報収集してから始める

実験や工作など、「これをやってみよう」と決めたら早速準備、手順を見ながらどんどん進めたくなるもの。ただ、自分らしい、オリジナリティーのある自由研究にしたいなら、手を動かし始める前の準備が大切。そのポイントは「テーマを自分なりに考えて決める」ことです。

そのために、似た自由研究やキーワードについて、もう少し情報収集をしてみましょう。同じような実験でも道具や手順が違ったり、視点の違う解説が添えられていたりすることがあります。また、キーワードを調べれば理解が深まり、新しい発見があります。

知識が広がると、やってみたいことが増えたり疑問が生まれたりするでしょう。そこから改めて、どうしてその課題に興味を持ったのか、何がしてみたいことか、何を確かめたいのかなどを整理してみます。それが自分なりのテーマになるのです。

失敗も学びになるので大丈夫!

十分に下調べをしておくと、思い違いや注意点がわかり失敗が減らせます。でも、自由研究は成功することが目的ではなく、その体験から学んだり、気付いたり、興味を広げたりすることに醍醐味(だいごみ)があります。

利用する素材を変えたり、道具の大きさや長さ、重さなどを変えたりしてみると、比較ができますし、どんな変化をつけるかで独自性も出るでしょう。失敗も貴重なデータで、パッと成功してしまうと気付かないようなコツやアイディアが生まれることもあります。

また、理科的な自由研究でも、キーワードを見つけて調べ学習に発展させると学びが深まります。たとえば科学実験は実際にその仕組みや現象が活用されている場面や、まつわる歴史を調べることもできます。環境問題や災害対策などのアプローチもできるでしょう。

好きなこと得意なことと掛け合わせる

スポーツやお菓子作り、動物や植物など好きな物事、得意なことをきっかけにテーマを選ぶと楽しんで研究を深めやすくなるでしょう。

たとえばスポーツが好きなお子さまなら、その歴史や国別の人気を調べる研究を、植物が好きなお子さまならタイムラプスを使った開花の観察や花の色が変わる実験を選んでみるのもよいと思います。電池や磁石を使った実験は、おもちゃが好きなお子さまにも楽しめるでしょう。

また、実験の装置を自由に飾ったり、面白いタイトルを考えたり、作ったものに名前をつけたりしても楽しいですね。

スポーツの日本地図をつくる

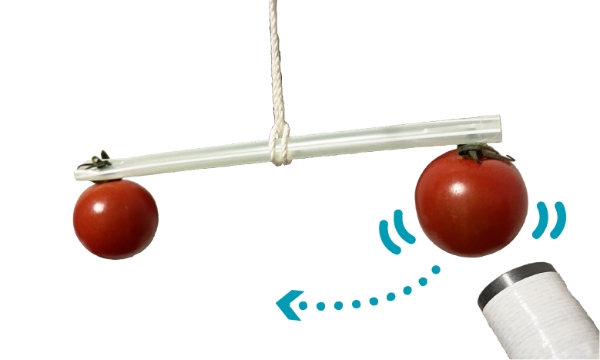

磁石(じしゃく)から逃(に)げるトマト

保護者のかたができるサポートは?

ご家庭では、年齢に応じたサポートを。高学年になれば道具の調達を一緒にしたり、大人ならではの知識やコツをヒントとして与えたりしてあげてもいいですね。進める中で生まれる「なんで?」「どうして?」をキャッチして、「不思議だね」と応じたり、「なんで成功しなかったのか考えてみると面白そうだね」と次につながる提案をしてみるのもいいと思います。

自由研究で一番大切にしたいのは「自分でやった」「楽しかった」と思えることです。成功やまとめ方にこだわりすぎず、過程を楽しめるといいですね。

まとめ&実践TIPS

自由研究は取りかかる前の下調べをしっかりすると、自分なりのテーマや工夫が見つけやすくなり、結果として人とかぶらない自由研究にできます。また、「うまくいって終わり」にせず、変化をつけたり調べ学習に広げたりすると独自性が高まり、学びが深まります。保護者のかたは、楽しめる工夫をすることで積極的に取り組めるようサポートしましょう。

監修者

白數哲久

昭和女子大学人間社会学部 初等教育学科教授。NPO法人ガリレオ工房副理事長

理科教育、サイエンスコミュニケーション、STEAM教育などを通して子どもの好奇心を学びにつなげる研究、教育現場での運用を行っている。

監修者によるその他おすすめの記事