2018/11/07

第2回 学習時間のあり方を考える その1 学習を奪われている子は誰なのか!?

ベネッセ教育総合研究所 主席研究員 木村治生

はじめに

ウチの子は、本当に勉強しないで困る——日ごろ、そう感じている保護者は多いだろう。私たちは東京大学と共同で親子調査(「子どもの生活と学びに関する実態調査」)を行っているが、約4割の保護者が子どもに学習習慣が身についていないことが気がかりだと回答している。家でスマホをいじり、ダラダラしている子どもの姿を見ると、つい「勉強しなさい!」と一喝したくなる。よくある光景だ。

では、子どもたちはどれくらいの時間を学習に費やせばいいのだろうか。以前、このWEBサイト(拙稿「学力向上のために必要なこと」)にも書いたが、学力を規定するのは学習の「量」だけではない。学習の「質」も重要である。いくら勉強しても成績が伸びないといった悩みもよく聞くが、これは「質」に問題があるケースが多い。また、社会の変化とともに必要となる学力の定義も変わってきている。机に向かってコツコツと学ぶだけでは不十分、というだけでなく、「そればかりだから日本の子どもたちはダメなのだ」という論調すらある。多様な資質・能力を高めるためには、学びの形態もバラエティがあったほうがよいというのは確かだ。だから私はここで、学習にかける時間を単に長くすればよい、ということを言うつもりはない。

それでも、学習成果を高めるうえでは、知識や技能について相応のインプットがあったほうが有利だというのは実感する。インプットした知識や概念を操作して自分で思考するのにも時間が必要だ。いくら良質な学習方略や表現能力を身につけていたとしても、訓練する時間が「ゼロ」では高いレベルのアウトプットは覚束ない。というわけで、この解説では(一定の)学習時間は子どもたちにとって必要だという前提に立つ。 そのうえで、データをもとに誰がどれくらい学習しているのかを見ていく。この観点からは、同じ条件(学年、進路希望…等)の子どもの学習時間を知り、自分(の子ども)の相対的な位置を知ることができる。

しかし、本稿では反対の視点も提示したい。それは、誰が学習時間を奪われているのか、という見方だ。苅谷は学習時間について「とらえ方によってさまざまな意味合いをもつ、すぐれて社会学的な指標(index)」だと指摘し、努力や意欲の現れとしてとらえている(苅谷剛彦『階層化社会と教育危機—不平等再生産から郁代格差社会へ』有信堂高文社、2001年)。この研究では、学習時間が子どもの属性によって異なり、学習しない層が拡大していることが示されている。学習習慣がないことに悩む保護者が多いことを冒頭に述べたが、子どもが勉強していなくても関心を払わない保護者はいる。また、このあと見ていくように、都市部に住む小6生や高3生はとても長い時間勉強しているが、地方に住む子どもは相対的に短い。これは受験機会の有無と関連していると考えられる。このように、学習時間を促進する要因の検討は同時に、それを抑制する要因の検討に重なる。そのような視点でも、データを確認していきたい。

今回も、4回にわたってデータを紹介する。「その1 学習時間は経年でどう変化したか」「その2 誰が学習時間が長いのか」「その3 受験は学習時間にどう影響しているのか」の3回は小学生から高校生までのデータ。最後に、おまけとして「その4 大学生は学習しているのか」というテーマで高等教育の課題を取り上げる。

その1 学習時間は経年でどう変化したか

学習時間の経年変化

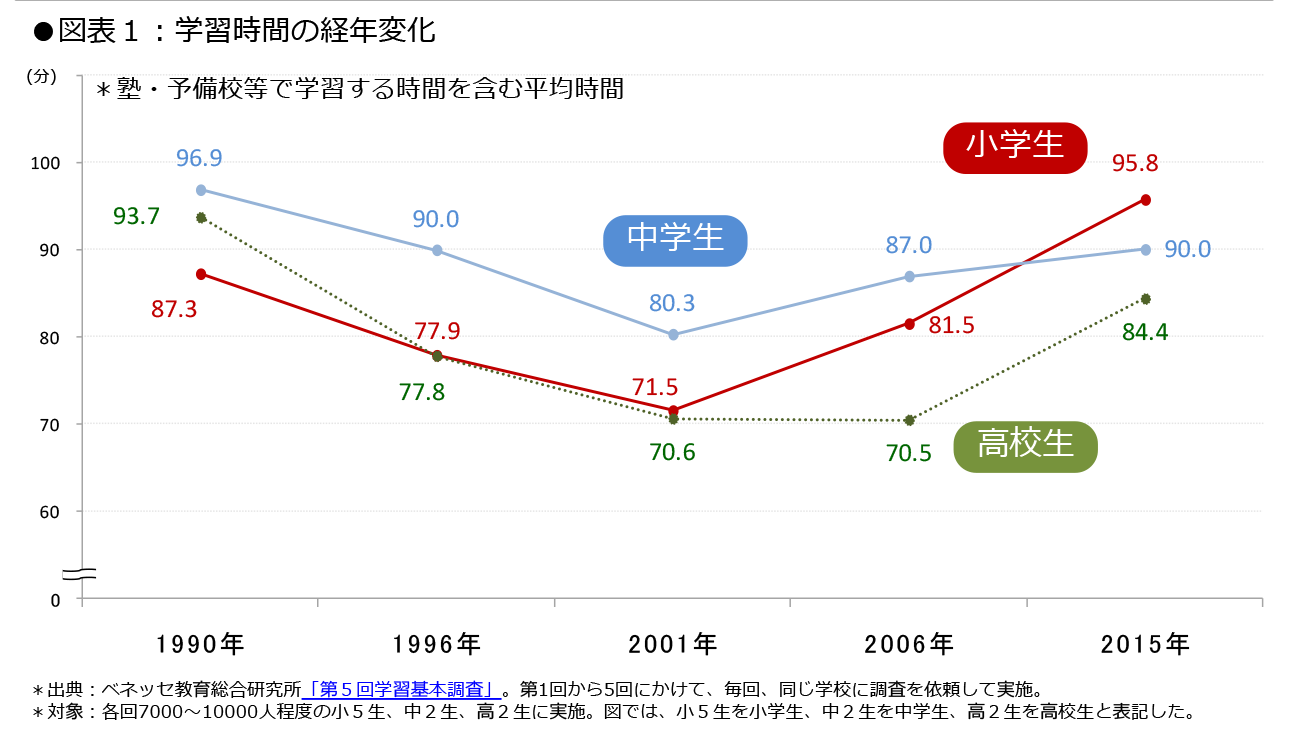

最初に、学習時間が時代とともにどう推移しているのか、1990年から開始した「学習基本調査」の結果を確認しよう。この調査は、毎回、同じ学校に調査を実施し、小学生は5年生、中学生は2年生、高校生は2年生に回答をお願いしている。その結果を示したのが、図表1である。

これを見ると、いずれの学校段階でも1990年から2001年にかけて学習時間は減少し、その後、2015年にかけて再び増加する軌跡を描いている。学習回帰だ。

2001年調査当時、子どもたちの学力低下が社会問題になりはじめていた。そのとき、私たちは子どもたちの「学習ばなれ」を示すエビデンスとして学習時間の減少を指摘した。しかし、その後は「確かな学力」と「脱ゆとり」の教育政策の下で、学習時間は見事に回復した。学習時間の増加は、2007年から実施している全国学力・学習状況調査とも一致する。この図表は、それより長いスパンでの学習ばなれから回復までの教育の変化を如実に表している。それでは、誰がなぜ学習時間を増やしたのか。

成績による学習時間の違い

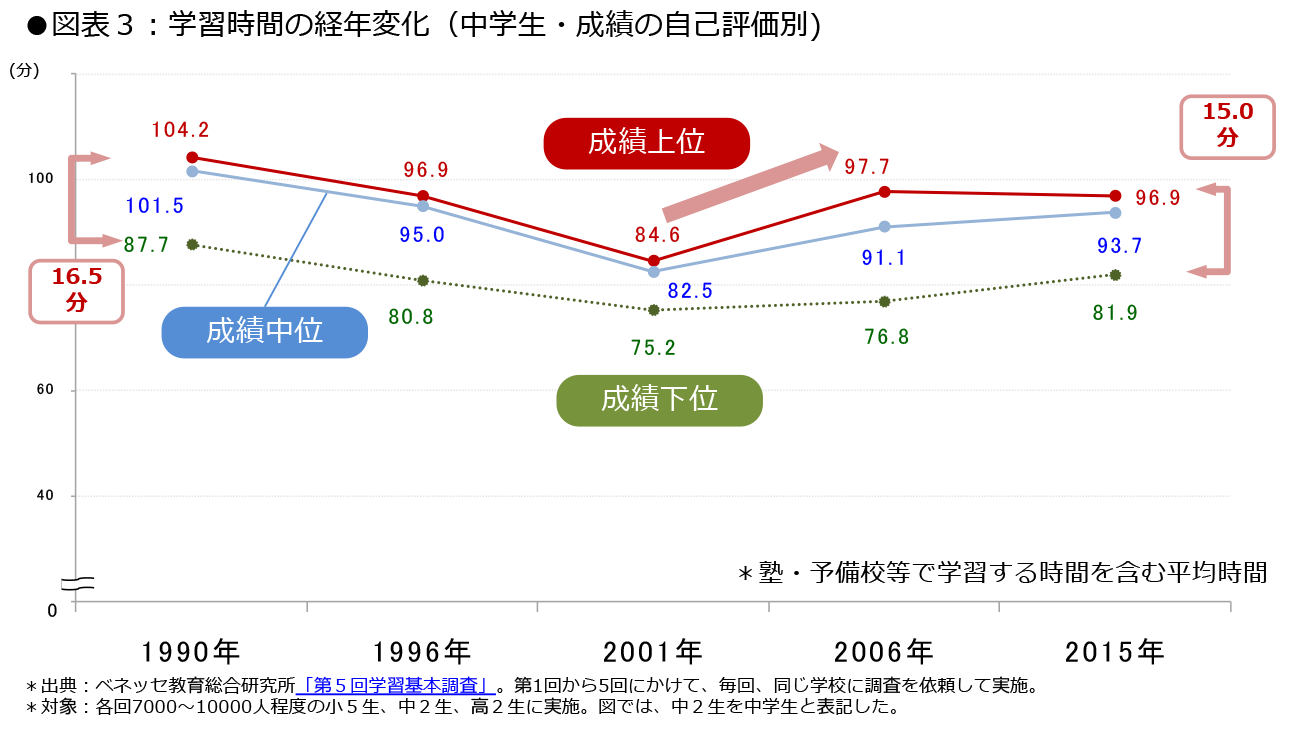

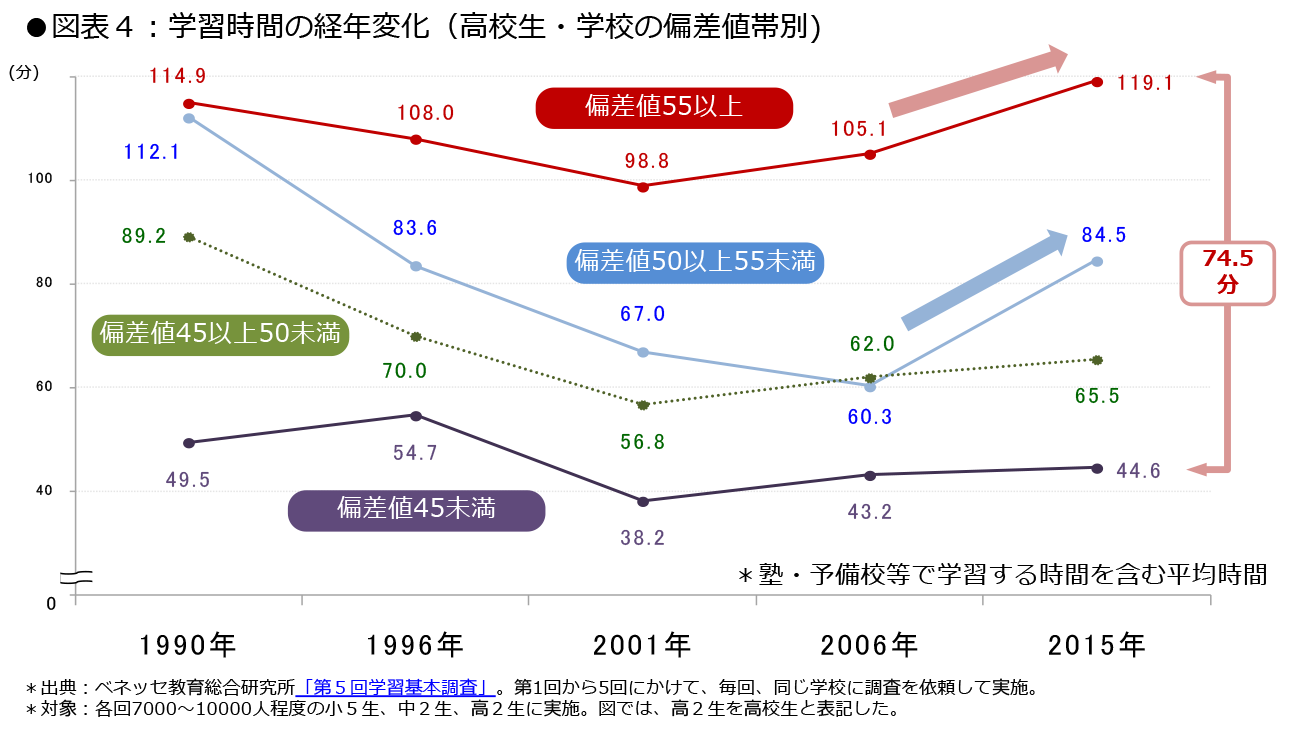

それを確認するために、成績による学習時間の違いを時代の推移とともに見てみよう。図表2は小学生、図表3は中学生について、成績の自己評価別に学習時間の平均を示した。また、図表4は高校生について、在学する高校の入学偏差値別に平均を示した。

これらの図表からは、いくつかのインプリケーションが得られる。

第一に、学校段階別の違いについて。図を見ると、成績による学習時間の差は小学生で大きいが、中学生はそれほどではない。また、高校生は、所属する学校の偏差値帯によって、学習時間が大きく異なる様子がわかる。このように、成績などによる学習時間の格差は、小学生と高校生では大きいが、中学生では小さい。これにはいくつかの理由があるが、その説明は連載の後段に委ねるとして、ここではその事実だけを確認しておこう。

第二に、小学生と中学生の経年変化について。小学生と中学生は、2001年から2006年にかけて学習時間が増加した。しかし、その増加幅は、成績上位の子どもほど大きい(図中矢印)。2006年は成績による差が最大で、学習時間が二極分化している。当時は学習内容の削減や学校完全週5日制の導入など「ゆとり教育」の制度の下で、教育政策としては「確かな学力」路線に舵を切っていた。学校は子どもに学習をうながすようになっていたが、それに最初に反応したのは学力上位の子どもたちだった。

ところが、2006年から15年にかけての変化は、成績上位の伸びが鈍化し、中位や下位との差が縮まった。学習のうながしがより多くの子どもに行き渡り、格差が縮小しているのが特徴だ。この変化の主因は宿題の増加にあるのだが、それについては次項で触れる。とにかく、強制力を伴う宿題によってどの子も一定の学習時間が必要になり、成績による学習時間の差は小さくなった。このように、小中学生は、2001年から06年にかけて成績上位層が学習時間を増やし、06年から15年にかけて下位層がそれを追随する流れをとった。

第三に、高校生の経年変化について。高校生は、所属する学校によって、学習時間が強く規定される。これは、教育社会学では従来から高校間格差やトラッキングの問題として議論されてきた。その構造自体は、1990年以降ずっと変わりない。しかし、2006年から15年にかけての学習時間の増加は、主に偏差値50以上の高校で起きている。とくに、経年で大きく減少傾向にあった「偏差値50以上55未満」の高校に通う生徒に回復が顕著である。高校生は小中学生と異なり、学校による差が拡大している印象だ。じつは、ここにも宿題の影響が色濃く現れている。偏差値帯が上位の学校で、宿題が増えている。

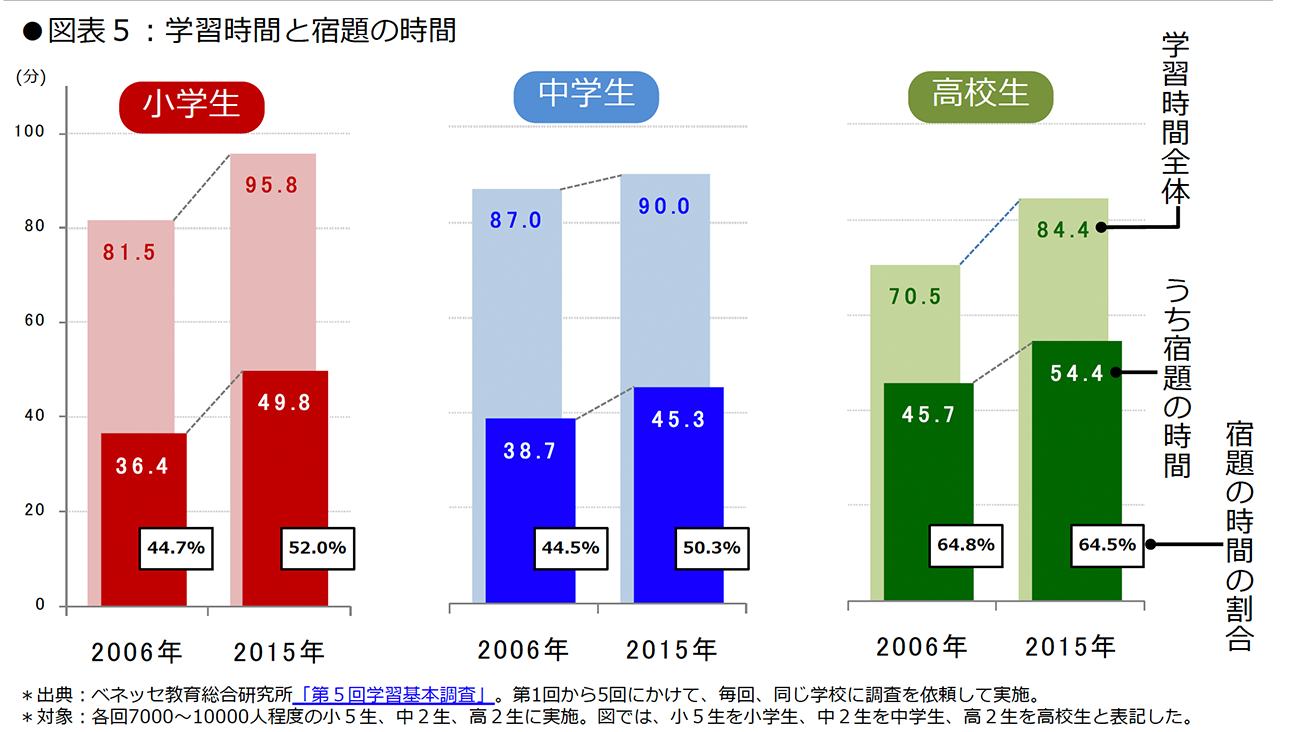

宿題の時間の増加

宿題の時間については、2006年と15年のデータしかないため、2時点の変化を図表5に示した。ご覧いただくとわかるように、学習時間全体は伸びているが、そのほとんどを宿題の増加で説明できてしまう。全体に占める宿題の割合は、小中学生で約5割、高校生では6割を超える。データは割愛するが、高校では偏差値帯上位の学校で宿題の時間が増えている。大学への進学実績を高める必要が、そうした高校で強いのだろう。

国際的な学力調査(PISA)の結果により子どもたちの学力低下が社会問題になった2000年代以降、学校は学力向上を強く求められるようになった。その流れは、全国学力・学習状況調査によって自治体の順位が比べられ、各学校の成果が評価されるようになると加速した。また、高校では少子化のなかで進学実績を高めることが生き残りに必要になった。教育実践の現場で学力を高めることについて、数値を伴った成果を示すプレッシャーが強まったと考えられる。

学力を高める一つの方法は、学習量を増やすことである。このため、学校は子どもにより多くの宿題を課し、家庭学習を指導するようになった。このことは、教員を対象とした調査(「学習指導基本調査」)にも表れている。要は、「構い度」が高まったのだ。

こうした変化にはプラスの側面がある。まずは、一定の学習量が確保できること。さらには、自分では学習に向かえない子どもにも強制力が働くので、格差が小さいことである。しかし、学習においても主体性が強く求められるようになるなかで、宿題として課さないと学習しない子どもが多い現状をどう考えるか。また、子どもたちの学習量は、受験競争によって子どもたちの「勉強のし過ぎ」が批判されていたころ(1990年代)に戻りつつあるが、限られた可処分時間を宿題で満たすことがいいのかどうか。なかなか難しいところである。

ここまで、1990年代以降の子どもたちの学習時間の変化について概観してきた。学習時間は回復してきている。そのこと自体に懸念ははらむが、大きな流れとしてはいい傾向と言えよう。その全体を踏まえたうえで、次回以降、もう少し詳しく、属性ごとの学習時間の状況を確認する。個別に見れば、学習を奪われている子どもは存在する。データから今の課題を明らかにする。