2016/10/11

「発達障害のある人たちの就労に関わる問題」 東京大学先端科学技術研究センター 近藤武夫准教授編【前編】

本テーマの第1回目フォーラムは、発達障害を含む障害者の社会参画に向けて、「学び」や「就労」にかかわるさまざまな研究・活動をされている、東京大学先端科学技術研究センターの近藤武夫准教授にお話を伺いました。

「東京大学先端科学技術研究センター 近藤武夫准教授編【前編】」では、「合理的配慮」の意味するところや、日本の教育現場で障害者を支援するテクノロジーの導入状況とその背景についてご紹介します。

合理的配慮とはなにか

2016年4月1日に、障害者を取り巻く環境を変え得る重要な法律が施行された。「障害者差別解消法」だ。日本は2007年に国連の「障害者の権利に関する条約」に署名をしており、同法律の施行は国連条約締結に向けた国内法制度の整備の一環でもある。

近藤武夫先生(東京大学先端科学技術研究センター准教授)

この法律のなかで使われた重要な言葉のひとつが「合理的配慮」という言葉だ。近藤先生は、「合理的配慮」について次のように説明をしてくれた。「合理的配慮、英語で言えば‟Reasonable accommodation(リーズナブル・アコモデーション)"はもともとアメリカで生まれた言葉で、1970年代から使われています。合理的配慮の背景にある国際的な考え方は‟level the playing field"。"level"は『水平をとる』ということ。 "playing field"は、勝負の土俵のことです。」世の中の制度や仕組みの多くは、健常者のことを考えて作られたものなので、障害のある人とない人とでは勝負の土俵があまりにも違いすぎる。その違いを水平にし、障害のある人もない人も同じ土俵で勝負できるようにするためのアクションが「合理的配慮」だといえる。「障害者差別解消法が施行されて、人々の意識が『合理的配慮をしなければならない』という方向へさらに変わっていくと期待できます」と近藤先生は話す。

制度が変わって、意識も変わる

「合理的配慮」という言葉は最近になってようやく日本社会にも浸透してきたが、ここに至るまでには長い時間を要している。ひとつの転換点となったのは、国連条約締結に向けた整備のなかで、文部科学省が2012年にインクルーシブ教育の推進を打ち出したことだと、近藤先生は話す。

インクルーシブ教育とはなにか(CO-BO 「発達障害のある子どもたちの学びに関わる問題」より)

文科省がインクルーシブ教育の推進姿勢を明確にしたことで、障害のある子も他の子たちと同じ学びの機会に可能な限り参加できるようにしていこうという意識が、教育現場を中心に醸成されてきた。それに伴い、「子どもの学ぶ権利」も主張できるようになってきた現状を、近藤先生はこう説明してくれた。「日本は学校に行かせるのは『義務』という認識がまだ強いんです。けれど、子どもにも『学ぶ権利』があるという認識が少しずつ広まってきています。近年は貧困問題などを通じて子どもの学ぶ権利が論じられることもあり、今後もその流れは続くでしょう。」

学びの場での合理的配慮とはなにか

「子どもには学ぶ権利がある」「障害のある人とない人が同じ土俵で戦える仕組みを」という意見に、異論を唱える人は少ないだろう。だが実際にそうした環境を作っていこうとすると、一筋縄ではいかない。どういうことか、近藤先生の取り組みを例にみていこう。

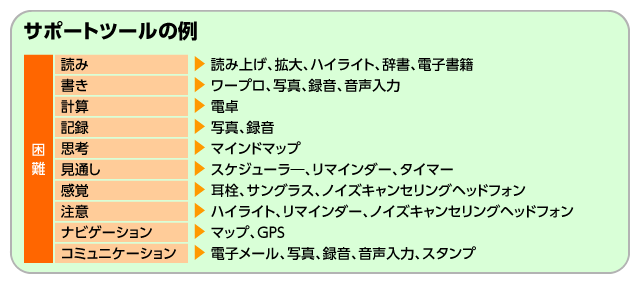

近藤先生は、テクノロジー利用により実現できる障害者への合理的配慮について、研究・実施を重ねてきた。たとえば、発達障害のなかでも多いとされるLD(学習障害:Learning Disabilities)。LDにおいて多いのが生まれつき読み書きに困難を持つ「ディスレクシア(読み書き障害)」という障害だ。「ディスレクシアの困難を克服するために、教育現場に教科書の音声読み上げソフトやタブレットによる文字入力を導入することの効果は大きい」と近藤先生は話す。テクノロジーを利用したサポートツールの活用は「合理的配慮であって、別にズルをしているわけではない」が、前例のない取り組みに学校側が難色を示し、導入が進まないというケースは少なくない。

近藤先生は2007年頃から合理的配慮実現のためのテクノロジー利用を訴えてきたが、当初は現場の反応も薄く、ときに批判を受けることもあったという。「読めなければ読み上げソフトを使えばいい、書けなければキーボードを使えばいい、いろんな方法でとにかく学ぶ機会に参加できる方法を考えたらいいんじゃないかということを言ってきました。けれど、当時は学会でそういう事例を発表しても極めて反応が薄かったですし、ときに『そんなのは教育じゃない』と言われたこともありました」と話す。

「機会」の提供を目指して DO-IT Japanの活動

「合理的配慮」や障害のある人の学びへのアクセスに対する関心がまだ薄いなか、2007年から近藤先生が深くかかわっているのが、DO-IT (Diversity, Opportunities, Internetworking and Technology)Japan プログラム(以下DO-IT)だ。

DO-ITは、障害者の支援プログラムではない。障害のある参加者たちが、どんな将来をつくっていきたいのかを自ら考え、発信できるようなリーダーへと育つためのプログラムだ。テクノロジーの利用はDO-ITの重要なテーマだが、本質的に提供したいのは「機会」。だからこそ、「セルフ・アドボカシー※」「障害の理解」「自立と自己決定」といったテーマについての学びを重視している。

DO-ITには大きく分けて3つのプログラムがある。選抜された中学生から大学生までの障害のある子どもたち(スカラー)に直接プログラムを提供する「スカラープログラム」、障害のある子どもや保護者に情報を届ける「DO-IT PAL」、学校を対象に環境設備を支援する「DO-IT School」だ。今回、8月に行われた夏季プログラムの取材にも伺った。

※セルフ・アドボカシー…自分の権利を自ら主張すること。

学校では教わらない「授業の受け方」から学ぶ

「授業をうける準備をしよう(応用編)」授業の様子

夏季プログラムは、数日間をかけて行われる。8月9日に日本マイクロソフト社で行われた「授業をうける準備をしよう(応用編)」という授業では、PCを活用した配付資料の読み上げ機能やノートの取り方についてスカラーたちが学んでいた。この授業の後に、マイクロソフト社の社員による講義「IoTとクラウドコンピューティング」が用意されており、スカラーたちは学校の授業形式で表題の内容を学ぶことができる。スカラーたちは一見、どの小学校にもいるような子どもたちだが、聴こえをサポートする機器の貸し出しの要否を問われると、バラバラと手が挙がる。

聴こえはマイクとノイズキャンセリングイヤフォンでサポートできるが、視覚による認識が苦手な場合、パソコンを利用した資料の読み上げが有効だ。しかし、教師が独自に作成する配布資料をパソコンで読み上げられる状態にするには、時間に余裕をもって資料を配布してもらうなどの教師や学校の協力が必要不可欠であり、だからこそ教師や学校への働きかけが必要となる。授業では、合理的配慮を受けられる環境を自ら作るという姿勢を示すためにも、自分から学校や先生に働きかけることを勧めていた。

不明点は参加者同士で教え合う場面も

ノートの取り方についてはパワーポイントのテンプレート機能を利用したコーネル式ノートと、入力しやすいようにユーザー辞書登録などについても学んでいた。昨年のCO-BO特集でも何度か触れたが、障害のある子どもたちに向けて工夫された学習環境は、障害のない子どもたちにも有効な印象を受ける。

障害者の価値は「見えづらい」

8月10日に行われたのは、「コンカレントセミナー」と呼ばれる、各界の有識者たちが多彩な内容のセミナーを開催するプログラム。同じ時間帯に複数のセミナーが開かれるため、スカラーたちは自分が興味のあるセミナーを選び受講する。

セミナーのひとつ、「働く場で私に『価値』はあるのか?~障害者が働くということ~」を一緒に受講させてもらった。講師を務めるのは、日本の介護現場で働くカナダ人のグリズデイル バリー・ジョシュア氏、(株)ユニバーサルスタイル代表取締役社長の初瀬勇輔氏、弁護士の大胡田誠氏の3名。グリズデイルさんは肢体不自由障害が、初瀬さんと大胡田さんはいずれも視覚障害があり、それぞれが「障害者が働く」ということについて自分の経験をもとに話を進める。

左からグリズデイル バリー・ジョシュア氏、初瀬勇輔氏、大胡田誠氏

初瀬さんは「障害者は『価値がない』のではなく、『価値が見えづらい』」と、スカラーたちに語りかける。大学2年生の頃に視力を失った初瀬さんは、就職活動でエントリーシートを120社に送るも面接をしてくれたのは2社だったという経験や、就職した特例子会社で意味のある仕事をさせてもらえない時期のあった経験から、「自分のなかの自分の評価と、社会のそれとのギャップに傷ついた」と話す。そうした経験がもとになり2011年に起業したが、今は「仕事をすることで障害があっても自分で自分の価値を作れる」とも言う。

大胡田さんは「価値」には2つの側面があると話す。「自分が自分に価値を見出すことができるのか」という側面と、「まわりの人や会社・社会に貢献できるのか」という側面だ。そのうえで、働きながら価値を高めていくには、仕事を一緒に進められる良きパートナーをみつけることが重要だと話す。グリズデイルさんも、今の仕事についたきっかけは友人の紹介であり、人の縁を大事にすることの大切さについて話す。

この日の最終プログラムは、スカラーたちによるハイパープレゼンテーションだった。この日のために準備をしてきた6名のスカラーたちが、思い思いのテーマでプレゼンテーションを行う。

ハイパープレゼンテーションでプレゼンをしたスカラーたち

あるスカラーの「ヘルパー制度使って人生が変わった話。」では、70歳のヘルパーさんが来たときの話など、自身のヘルパー制度利用体験がユーモアたっぷりに語られていて、聞いている人をひきつける。「見えない障害」を抱えるゆえに教師の体罰が続いた毎日を乗り越えるために必要だった「癒される場所」について話したスカラーや、大好きな航空母艦や蛇の魅力について力説してくれたスカラーもいた。

「失敗」というチャンスを、障害者にも

DO-IT Japanの活動を通して近藤先生が強く感じているのは、「障害者には失敗するチャンスがない」ということだという。障害があるために、親や先生がなんでも先回りしてやってしまう。もちろんそれは善意からくるサポートだが、結果として失敗から得られるはずの経験を積むチャンスを、障害者から奪ってしまっているのだ。

DO-IT Japanの夏季プログラムは東京で開催されるが、中学生以上のスカラーには、できるだけ親を同伴せずに参加するよう促すという。普段身の回りの多くのことを親に頼ることの多いスカラーは、移動中やホテルでの生活で初めて「自分でやる」ことを経験し、失敗することもある。その失敗を見逃がさないのがDO-ITだ。

「何かで失敗したときに『そもそも君は何をやりたかったんだっけ?』という話をします。そうすると、『俺はこうしたかった』という意見が出る。『そこに向かっていくには、どうしたらよかったと思う?』と続ければ、そこで初めて自分の頭で考えることができるんです」と近藤先生は話す。

勉強ができない理由を、どうアセスメントするか

DO-ITでは、障害のある子たちが自分の障害を受け止めたうえで、自分自身が社会のなかでどのような役割を担っていけるのか、そのために自分で自分の権利を擁護する"セルフ・アドボガシー"の方法を学ぶ機会を与える。本来であれば、地域の学校で"セルフ・アドボカシー"を養える環境や教育プログラムが整っていればよいのだが、特に発達障害に関しては、体系的な仕組みづくりが始まったばかりというのが現状だ。

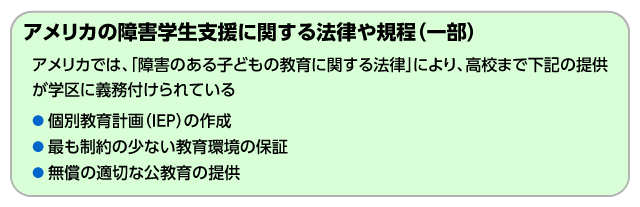

アメリカでの滞在経験もある近藤先生は、アメリカの制度の一端を紹介してくれた。「たとえば学力が極端に遅れている子がいれば、アメリカではまずLDを疑います。その子はやる気がなくて勉強ができないのではなく、ひょっとしたらLDで教育の中身にアクセスできていなんじゃないか、という視点でアセスメントが必ず入るんです。」アセスメントの結果LDの可能性が高ければ、IEP(Individualized Educational Plan/個別教育計画)が作られ、個別の教育プログラムを受けることができる。

日本においては、まだこのような仕組みは十分に整っていない。日本ではそもそも学校に発達障害の発見義務がないので、発達障害が原因で学力が低い子がいたとしても、教師や他の子、ときには親からも努力不足だとみなされてしまうこともある。できない改善を求められ続けて自尊感情を損なったり、不安障害やうつなどの二次障害へと進んでしまったりすれば、その後の進学や就労にも影響を与える。

日本とアメリカとで違う、教育計画の目指すもの

発達障害があると診断された子が受けることのできる教育プログラムも、アメリカと日本では異なっている。アメリカでは、「その子が達成しようと思っている夢が何か」を尊重したIEPが作成され、それに基づき教育プログラムが組まれる。

「IEPミーティングでは、結構びっくりするような目標を立てるんです。たとえば重度重複障害で意思疎通が難しい子がいたら、『今年はイエスかノーかが分かるようになることを、この子の教育目標にしましょう』という目標を設定する場合もあります。その一方、宇宙飛行士になりたいという子がいたら、宇宙飛行士になるために学ぶべきことのプランを考えます。宇宙飛行士になるにはどんなステップがあって、今あなたはどのステップにいて、これから何をやらなきゃいけないのか考えようと。そこに向かって教育計画を立てていこうとできるんです。」

参考:小笠原哲史『高等教育機関における日本と米国の発達障害学生支援の比較』(2016)

日本でも障害のある幼児や児童、生徒の指導をするにあたり、個別の指導計画を作成するよう教育要領・学習指導要領で規定されている(※)が、指導計画はあくまでも学習指導要領の域を出ないものだ。日本の指導計画は、学習指導要領に沿って定められた年間・学期の指導目標をどの程度達成できているか、達成度に基づいて内申点をしっかりつけられるか、各教科でどのような評価ができるのかを明らかにしていくものになっている。「そうするとその子が年相応の漢字を書ける、書けないということが計画上重要になってくるので、その点で学校の先生も苦しむんです。でも、もし将来やりたいことと漢字を『書ける』能力が関係ないならば、本来は『漢字が手書きで書けなくても、表出する力をつける方法を別のやりかたで身につけよう』と言えるはずですよね」と近藤先生は話す。

※学習指導要領には、特別支援学校においてはすべての児童生徒に対して、幼稚園・小・中・高等学校の通常学級でも支援の必要性が高い児童生徒に対しての「個別の指導計画」作成が義務として示されている。

何ができないかではなく、何ができるのかを重視する

日本の義務教育は、一定レベルの知識や学力をできるだけ多くの子どもに身につけさせるという点では成果をあげている、と近藤先生は話す。けれどこれまでのやり方では、「みんなと同じようにできない」子たちは、学ぶ機会すら放棄せざるを得ない現実があった。近藤先生が変えたいのは、そうした現実だ。

日本の教育現場では、「みんなと同じ」という圧力が強い。学ぶ内容も、学ぶ方法も、例外を作っていくのは大変だ。けれど、障害のある子が学び続け、その後に就労などのかたちで社会参画していくには、「みんなと同じ」という枠組み自体を変えていかなければならない。その一例を、近藤先生はこんなふうに紹介してくれた。「たとえば難関校といわれる高校に進学するためには、英語の試験で一定以上の得点が必要です。でもディスレクシアのある子のなかには、どんなにがんばっても英語は絶対にできないけれど、数学は抜群にできるという子もいるんです。そういう子は英語ができないゆえに、難関校へは進学できません。将来的には使わないかもしれない英語がどうしても身につかないというだけで、その子たちに対する教育期待自体が低くなってしまうというのは、本当にもったいないなと思います。」

学校のルールと社会のルールの違い

同じ年齢の子が集まり、同じやり方で、同じ問題を解くことが求められる学校。こうした学校での教育方針の延長に社会のルールが構成されているのならば、たとえ障害があっても、多少無理をしてでも学校のルールに適応していくことは意味があるといえるかもしれない。しかし働きはじめると、従うべきルールも個人に求められるものも、ガラっと変わると近藤先生は指摘する。「社会に出て働きはじめれば、どんな方法やどんな技術を使ってでもいいから結果を出しなさいと言われますよね。だとしたら、社会に出る前の教育現場でも、成果を出すために違った方法をとってもいいんじゃないのって、僕らは思ってしまうんです。」

近藤先生らは2014年に一般社団法人 全国高等教育障害学生支援協議会、通称「AHEAD JAPAN(アヘッドジャパン)」を設立した。2016年8月の時点で全国から75校の大学が加入するこの協議会では、障害のある学生たちへの支援のあり方や体制をどのように整えていくかということが話し合われている。

協議会に参加する関係者で共有している課題意識が、大学における障害者学生支援の目的を「障害のある学生を無理矢理卒業させるための支援」にしない、ということだ。「障害者にとって、大学卒業はゴールではありません。卒業に至るまでの『学び』を公平に受けられることや、大学で提供されるその後の『就業』への機会提供など、大学が提供しているさまざまな機会に障害のある学生も公平に参加できることが保障されるよう、大学が支援をする必要があります」と近藤先生は教えてくれた。

後編では、発達障害のある子たちの就職活動や、障害のある子たちが働きやすい雇用体系について、近藤先生の話とともに紹介していく。

【企画制作協力】(株)エデュテイメントプラネット山藤諭子、柳田善弘、水野昌也

【取材協力】東京大学先端科学技術研究センター 近藤武夫准教授

DO-IT Japan事務局

【取材協力】東京大学先端科学技術研究センター 近藤武夫准教授

DO-IT Japan事務局