2016/11/14

「発達障害のある人たちの就労に関わる問題」 JA共済総合研究所 濱田健司主任研究員編【後編】

発達障害をはじめとする障害のある人の働き方のひとつとして、「農福連携」が注目を集めています。障害者が、障害の特性を生かしながら農業に取り組むことで、新たな付加価値を生むことに成功している事例も出てきています。

JA共済総合研究所主任研究員の濱田健司氏のお話の後編では、「農福連携」のもとで就労をする障害者の様子や現場の工夫、さらに濱田さんが描く「農福連携の未来像」についてご紹介します。

作業分解で、「だれでもできる仕事」をつくる

JA共済総合研究所主任研究員 濱田健司氏

障害者には、障害の種類や程度に応じてできることやできないこと、得意なことや苦手なことがあり、その得手不得手のばらつきが健常者に比べて大きい。こうした能力や得手不得手のばらつきを一人ひとりの特性とみなし、各自が能力を発揮できる体制で仕事をしてもらうには、職場でさまざまな工夫が必要になってくる。その工夫のひとつが、一連の作業工程を分解してそれぞれの工程を明確にし、指示をすること——言い換えれば「作業分解」をすることだ。

「健常者に『片づけておいてね』と言ったら、その場の状況に応じて何をどこまで、どうやって片づけるのかなんとなく想像がつくかもしれませんが、発達障害のある人のなかには、その指示では何もできない人がいます。『歩けない』という障害があればそれを補う仕組みや体制を用意するように、発達障害の人にもできないことに配慮するための工夫が大切です」と、濱田さんは話す。

濱田さんが、作業分解の例としてあるぶどう農園での作業を紹介してくれた。

ラベルを付けたはかり(写真上)と、等級を書いた箱(写真下)

ぶどうを収穫してから出荷するまでには、選別や等級分けという作業が入る。まずは傷が付いたり、変色するなどして商品にならないぶどうの粒を選別して、足元のバケツに落としていく。選別した後に、ぶどうの重さに応じて6から10というそれぞれの等級に分けていく作業だ。

「等級分け」の作業は、元々は直線型の指示はかりで量っていたが、この方法では何グラムのぶどうがどの等級なのか、障害のあるスタッフが判断しづらいという問題があった。そこで、はかりを円周目盛の付いた指示はかりに替え、針が示す場所で等級がわかるように、目盛部分にラベルを付けた。こうすることで「等級分け」は、このはかりを使えば誰でも簡単にできる作業になった。

等級分けされたぶどうは、それぞれの等級が書かれた箱に入れればよいので、障害があってもここまでの作業をすべてできてしまう。

道具の工夫で、障害を「特性」に

作業分解も含め、工夫を重ねて障害者と共に農園を営む、いわば「農福連携のさまざまなモデルの生みの親」ともいえる静岡県浜松市の京丸園についても、濱田さんは紹介をしてくれた。

京丸園には従業員が70人おり、そのうち24人が障害者。主に水耕栽培を進めながら、園主の鈴木厚志さんを中心に農福連携に取り組んでいる。

京丸園では、農作業に使う道具を工夫することで、障害のある人たちと共に働くことのできる環境をつくりだしている。たとえば、虫トレーラーという装置。この装置は両脇に自転車の車輪が付いており、野菜の上で装置を移動させて、装置上部にある扇風機のファンで野菜についた虫を吸い上げていく。実はこの装置は、ある重度の知的障害のある人のために地元の業者に開発してもらったものだという。

虫トレーラーを移動させている様子

「その方はゆっくりとしか作業ができないんです。でもこの装置はゆっくり動かさないと虫を吸い上げられないので、その方が自分のペースでゆっくりと装置を移動させるからこそ、虫が取れるんです。僕が操作しても、全然虫は取れません。」

農薬を使わずにこの装置で虫を取ることで、無農薬栽培の野菜ができ、野菜に付加価値がつく。ゆっくりとしか動けないという障害をその人の「特性」とみなし、特性に合わせて仕事のやり方を見直すことで、商品に付加価値を与えられるということを鈴木さんは証明している、と濱田さんは言う。

京丸園で栽培している姫ネギの定植にも、特別な道具が使われている。姫ネギの定植は、元々は苗を手作業で1パッドずつ植えており、1パッドの苗を植えるのにかなりの時間がかかっていた。

ある日、特別支援学校の先生が農園を訪れ、姫ネギの苗の定植作業を見学していた。その際先生が鈴木さんに「この作業、下敷きを使ったら簡単になるんじゃないですか」と言ったという。

専用のプレートを使って行う、姫ネギ定植の様子

実際に下敷きを使って作業をしてみたら作業がとても簡単になり、地元の業者に頼んで専用の小さなプレートを作ってもらった。そうすることで、定植はとても簡単な作業となっただけでなく、作業時間が3分の1になった。障害者のためによかれと思って道具を開発した結果、作業時間を3分の1に減らすことができたのだ。

発達障害のある人に向いている農作業の特徴

農業には、特定の作業を一定時間ずっと繰り返さなければいけないことも多い。こうした作業は、自分の行動に強いこだわりを持つ自閉症スペクトラムのある人が非常に高い能力を発揮してくれると、濱田さんは話す。彼らにとって、決められたことをずっとやり続けることは苦にならないため、検品作業なども高い精度でこなしてくれるのだ。

「収穫後の姫チンゲンサイの根元の部分には、どうしても小さい根っこが残ってしまって、これは手作業で取らなければなりません。障害のある人たちは、姫チンゲンサイの根切りのような作業をずっと続けられるんですよ」と、濱田さんはその様子を説明してくれた。「根を切った姫チンゲンサイがどれだけ積み上がったかが、その人のモチベーションになるんです。楽しいわけですよ。卵の選別もそうです。卵がゴロゴロゴロゴロ流れてくるのを、じいっと見て選別する。僕がやってもすぐ疲れちゃいますが、彼らはじいっと見てて、ピッと選別できるんですよ。」

なぜ「農業」なのか

濱田さんの話す事例を聞いていると、農業には確かに「福祉」を担える側面があるように思えてくる。けれど、福祉政策という広いくくりで見れば、農業とは関係のない政策はたくさんあるし、これまでも多様な政策がとられてきた。いま、「農」に注目が集まるのはなぜなのだろう。

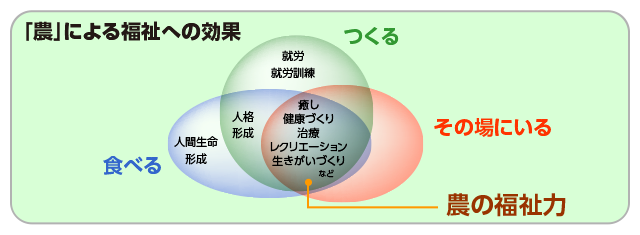

その理由のひとつとして、濱田さんは「農の福祉力」という言葉をあげた。「つくること、食べること、その場にいること。この3つだけでも、人を癒す力があるんですね。たとえば部屋の中でこういうふうにインタビューをするよりも、野外でこの話をしていたら全然違う雰囲気になると思いませんか?」

農の福祉力

濱田健司著 『農福連携の「里マチ」づくり』P.65より

さらに特徴的なのは、農業には日の光を浴びて汗を流す作業があるということ。濱田さんには、野外での農作業は特に精神障害のある人たちの症状緩和に有効だという実感がある。精神障害があると、睡眠障害などの理由から昼夜逆転の生活になってしまう人もいるが、そのような人たちが農業に携わることで、普通の生活リズムを取り戻していくことがある。日光の下、農作業で心地よく疲れて、睡眠薬の量が減っても夜きちんと眠れるようになる事例もあるという。

多様性があるから、障害のある人を受け入れられる

「なぜ農業なのか」に対する答えは、もうひとつある。それは、農業には多様な仕事があるため、多様な人を受け入れやすいということだ。「昔の農家さんというのは百姓と呼ばれていました。百姓というのは、厳密な意味では百の姓(せい)があって地縁血縁なんだということを意味しますが、もうひとつ、僕は『農業にはいろんな仕事がある、百姓には百の仕事がある』という意味を加えさせたいなと思うんです」と濱田さんは話す。

「農業」と聞くと、農作物を作ることをまずイメージするが、かつての農家の仕事はそれだけではなかった。野菜を作り、米を作り、家畜を飼い、魚を獲る。漬物や調味料などの加工品も作る。薪をとってきたり、炭を焼いたり、机などの実用品や工芸品も作る。つまり農家は農林水産業だけでなく、エネルギー産業など多様な役割を担っていたと濱田さんは説明する。

参照:政府広報オンライン 農林漁業の「6次産業化」とは?

こうした農の多様性は、最近では「農林漁業の6次産業」という言葉でも紹介されるようになってきている。農業の6次産業化は農家の所得向上という面でも非常に重要だが、モノの提供だけでなくサービスの提供も担うことで、収益だけでなく農業という産業の可能性を拡大していくことにさらなる意義があると濱田さんは考えている。たとえば、農業による就労訓練やリハビリ、あるいは教育の機会というのは、サービスの提供である。このような「モノ+サービスの提供」を濱田さんは「農生業(のうせいぎょう)」と呼んでおり、「農と共に生きると書く農生業。これからは農生業をひとつの産業にして、育てていけばよいのではないか」と話す。

「福」は広がる

ここまでの農福連携の「福(福祉)」の対象者は、障害者を想定して話を進めてきた。けれど実は、「福」の対象者はもっと広い。たとえば、要介護認定者も障害のある人といえる。「手帳(※)や疾患を持つ障害者が788万人いる一方で、65歳を過ぎた要介護認定者は現在625万人です。これを足せば、人口の1割を超える約1,400万人が生きるうえでなんらかの障害がある人といえます」と濱田さんは話す。

昨今、日本の相対的貧困率の上昇が問題視されているが、そうした相対的貧困状態にある生活困窮者たちも「福」の対象者であるといえる。このような「大なり小なりの『生きにくさ』を抱えた人が、農業活動をする。農業だけではなくいろいろな意味での農的な活動をし、農生業に携わる」という、広い意味での農福連携が、濱田さんの目指す農福連携のかたちだ。

※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のこと

農福連携の未来

濱田さんの描く農福連携の未来は大きく、それに比べれば、現在の農福連携で実現できていることはまだ限定的だ。だからこそ、濱田さんは一歩ずつ、できることから進めていこうと考えている。「僕が次に農福連携でやってもらいたい、やっていきたいなと思っているのは、介護施設で農産物を作ったらそれを介護施設が売って収入にし、それで入所している高齢者が払っている食費を安くしたり、無料にするというようなモデルです」と話してくれた。このモデルのポイントは、サービスの受け手がサービスの担い手にもなれる、という点だ。こうしたモデルが確立すれば、障害のある人も、高齢者も、生活困窮者も、一方的に福祉サービスを受ける側ではなくなり、社会のなかでそれぞれの役割を担っていくことができる。

現在の農福連携は、農業サイドと福祉サイド双方の課題解決、というところから始まった。しかし、農福連携が進むにつれて、「地域の課題」も解決する可能性がみえてきている。「農福商工連携、農福医連携、農福介護連携、農福教育連携、農福観光連携など『農福な連携』には、いろいろなかたちがありえます。地域によって抱える問題、課題が違う。問題解決の主体も違うから、いろいろなかたちのものをつくることができるはず」と濱田さんは考えている。

<濱田健司氏 プロフィール>

JA共済総合研究所主任研究員。農林水産省農林水産政策研究所客員研究員などを務める。

農水、厚労両省を橋渡しするなど農福連携の最前線で活躍。日本各地で講演し、農福連携の先を見据え、新たな「里マチ」づくりへと結びつく農福商工連携の可能性を求めて奮闘中。

農水、厚労両省を橋渡しするなど農福連携の最前線で活躍。日本各地で講演し、農福連携の先を見据え、新たな「里マチ」づくりへと結びつく農福商工連携の可能性を求めて奮闘中。

Editor’s Eye

「農福連携」というキーワードを初めて聞いたとき、イメージしたのはレクリエーションや治療としての農業だった。けれど濱田さんのお話を聞いて、「農福連携」とはもっと積極的で戦略的な福祉政策であり、かつこれからの日本の超高齢化社会に向けて、さまざまな課題の解決につながる試みなのだということが理解できた。

「農業」に抱く私たちのイメージが限定的なのは、私たちの生活が「農業」から離れてしまったからかもしれない。同様に、障害者の就労についても、私たちの生活から離れたところでなされがちだからこそ、偏見や誤解を生んでしまうのかもしれない。

この特集を通して、障害者の就労について読者のみなさんに少しでも身近に感じてもらえたらと願っている。

この特集を通して、障害者の就労について読者のみなさんに少しでも身近に感じてもらえたらと願っている。

【企画制作協力】(株)エデュテイメントプラネット 山藤諭子、柳田善弘、水野昌也

【取材協力】JA共済総合研究所主任研究員 濱田健司氏

【取材協力】JA共済総合研究所主任研究員 濱田健司氏