2016/10/25

「発達障害のある人たちの就労に関わる問題」 東京大学先端科学技術研究センター 近藤武夫准教授編【後編】

「学び」の過程を終えた発達障害のある人の多くが、就労という課題に直面するという社会問題がみえてきています。

後編では、発達障害のある学生にとっての就職活動の現状や、発達障害のある人が働きやすい雇用体系、職場環境について、東京大学先端科学技術研究センター 近藤武夫准教授にお話を伺います。

就労のための第一の壁…就職活動

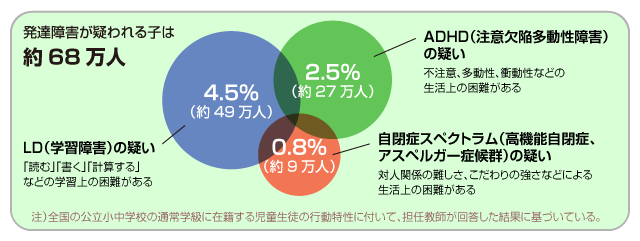

「発達障害」は通常「学習障害(LD)」「注意欠陥多動性障害(ADHD)」「自閉症スペクトラム:ASD」の3つに分類される。

参考:文部科学省「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査(2002)

『図解 よくわかる 発達障害の子どもたち』(ナツメ社)榊原洋一 著

『図解 よくわかる 発達障害の子どもたち』(ナツメ社)榊原洋一 著

近藤先生の実感としては、「自閉症スペクトラムのある人たちのなかで、学力に問題のない子たちは高校・大学へと比較的進学しやすいけれど、発達障害のなかでもLDに該当する人たちが高等教育にアクセスするのは非常に困難」というのが現状だという。自閉症スペクトラムのある人は他者とのコミュニケーションに困難を覚える人が多いとされるが、進学のための試験ではコミュニケーション能力が評価の対象になることはあまりない。5教科で一定の成績がとれていれば大学まで進学ができるため、発達障害があっても学力に問題がなければ進学はできることが多いのだ。

近藤武夫先生(東京大学先端科学技術研究センター准教授)

けれど、多くの大学生が直面する新卒一括採用、いわゆる「就職活動」の過程では、面接による評価の重要度が増す。ここで、自閉症スペクトラムのある子をはじめとする発達障害のある子たちは、非常に大きな困難にさらされることが多いと、近藤先生は話す。

「コミュニケーション能力」重視の日本型新卒採用

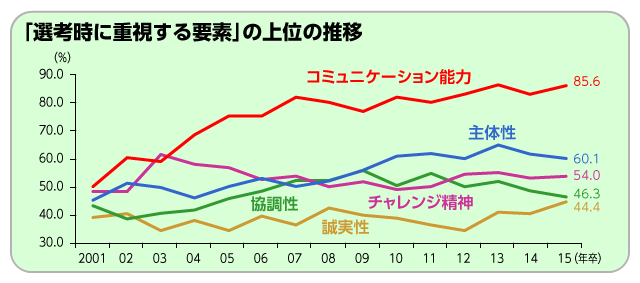

多くの大学生を悩ませる就職活動だが、発達障害のある子たちにとっては、障害ゆえの悩みが発生する。その背景にあるのが、知識やスキルよりも「コミュニケーション能力」を重視する企業の選考姿勢だ。

多くの日本企業の選考では、他者とのコミュニケーションをうまくとれる人が有利であり、それゆえに発達障害のある人の一部は非常に不利な状況に立たされると近藤先生は話す。「日本型の新卒採用では、職務を明確に定めない雇用契約が一般的です。そうすると、採用の段階でもとにかく学生本人の側に『自分を売り込む』ことが求められ、そのためのコミュニケーション能力レベルが合否に大きく影響します。」

先生の言葉を裏付けるデータもある。経団連が公開している2015年度の新卒採用に関するアンケート調査結果では、選考時に重視する要素の1位はコミュニケーション能力だった。

「選考時に重視する要素」の上位の推移(参照:「2015年度新卒採用に関するアンケート調査結果」 日本経済団体連合会)

「コミュニケーション能力」が 12 年連続で第1位

「コミュニケーション能力」が 12 年連続で第1位

しかし、世界に目を向ければ、こうした日本の選考姿勢は決して一般的とはいえない。

欧米型の組織では、採用の段階で組織の求めるスキルを明確に示したジョブディスクリプション(職務定義書)が提示され、応募/採用はこのディスクリプションをもとに行われるのが一般的。働き始めてからの評価や人事管理もジョブディスクリプションに基づいて行われ、職務内容も明確だ。こうした組織では、コミュニケーション能力が求められるのはあくまでもジョブディスクリプションにそうしたスキルが明示された職種のみであり、すべての人材に対して高いコミュニケーション能力が求められるということはない。言い換えれば、コミュニケーション能力に自信のない人は、そのほかのスキルや経験を磨くことで、自分に合った仕事を見つけていくことができるといえる。

欧米型の組織では、採用の段階で組織の求めるスキルを明確に示したジョブディスクリプション(職務定義書)が提示され、応募/採用はこのディスクリプションをもとに行われるのが一般的。働き始めてからの評価や人事管理もジョブディスクリプションに基づいて行われ、職務内容も明確だ。こうした組織では、コミュニケーション能力が求められるのはあくまでもジョブディスクリプションにそうしたスキルが明示された職種のみであり、すべての人材に対して高いコミュニケーション能力が求められるということはない。言い換えれば、コミュニケーション能力に自信のない人は、そのほかのスキルや経験を磨くことで、自分に合った仕事を見つけていくことができるといえる。

もうひとつの日本型採用の特徴が、特に新卒での入社時にはなんでもできるジェネラリストが求められるという点だ。「多くの日本企業にはジョブローテーションがあるので、いろんな業務をまんべんなくできる人が期待されます。新卒採用時には『この仕事ができますか』という具体的な質問ではなく、『あなたは何ができますか』という漠然とした質問をされるんです。」こうした質問に答えるのは、障害のあるなしにかかわらず難しい。ましてや、コミュニケーションに困難を覚える発達障害のある人にとって、このような採用試験を経て内定を得るのは至難の業だと近藤先生は話す。

就労のための第二の壁…日本型の仕事の進め方の特徴

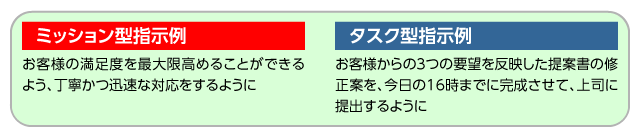

採用試験に合格し就職した後も、日本型の仕事の進め方が発達障害のある人を悩ませる。近藤先生によると、日本型の仕事の進め方の特徴のひとつが、指示があまり明確ではないということ。近藤先生が「ミッション型指示」と呼ぶ日本の職場での指示形式では、上司が部下に対して果たすべき役割や任務を指示として与えていく。指示を受けた側は、上司の意図や具体的なタスクを、上司に確認しながら業務を進めていく。

「タスク型の指示がもらえない職場では、他者とコミュニケーションをとることの難しい発達障害のある人たちは非常に仕事がしづらい」と近藤先生は言うが、こうした職場は日本では珍しくない。それゆえなのか、日本では職種や職歴、雇用形態に関係なく高いコミュニケーションスキルと実行力が求められる。「アメリカのファーストフード店では、英語を話せないアルバイト店員がいることも珍しくないですが、それは日本ではありえないですよね」と近藤先生は話す。

日本の職場では、適切なあいさつやコミュニケーションがとれる、正しい姿勢で座っていられる、机が整理されているといった、本来のタスクの範囲外に思えることへの対応も、仕事の成果と結びついて求められ、評価にも影響を与える。しかし発達障害のある人のなかには、こうした要求に応えていくことが難しい人もいる。発達障害のある人にありがちなのが、職業訓練や就労移行支援で行われるビジネスマナーのクラスに不適応を起こして帰ってくるというケースだと、近藤先生は言う。彼らは「あいさつの仕方がおかしいと言われました」と落ち込んで帰ってくるが、仕事をするうえで本当にそのビジネスマナーが必須なのかを、まずは考えるべきなのではないかと近藤先生は問う。

発達障害のある人たちが働きやすいカタチ

では、どのような仕組みや制度があれば、発達障害のある人も働きやすい職場となり得るのだろう。ひとつの例として、近藤先生は具体的な仕事内容と、それに対する賃金が明確に示されている「ジョブ型雇用」をあげる。「規定の仕事をしっかり遂行することができれば、年齢がいくつだろうと、障害が何だろうと、仕事の成果に対してきちんとした報酬が支払われるという雇用環境。障害からくる困難への環境調整があり、職務が明確な職場であれば、発達障害のある人も今より働きやすい環境がつくれるはずです」と近藤先生は言う。

仕組みや制度以上に重要なのは、公平な職場に対する私たちの意識だ。近藤先生が重視するのは、障害のある人とない人の間の公平性。「障害があるゆえにあいさつはできないかもしれないし、就業態度も良くないかもしれないけれど、やるべき仕事はきちんとやる。それに対して、評価と感謝と報酬を返す、というのが公平な職場ではないですか」と近藤先生は話す。

こうした考えを実践するために、近藤先生は自身の研究室でも障害者雇用を積極的に進めており、現在は約40名の障害のあるスタッフたちが、重要な戦力として研究室で働いている。タスク型の指示のもとに短時間から仕事をし始めて、だんだん長い時間働けるようになり、今はフルタイムで働いているスタッフもいるという。

障害者雇用という制度

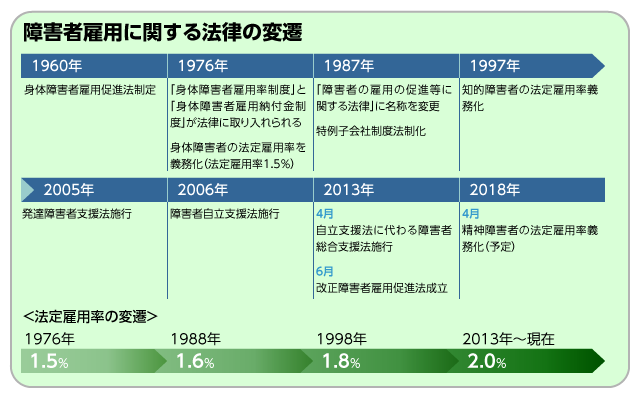

グローバル展開をする企業が増えたとて、日本企業が欧米のような「ジョブ型雇用」「同一労働同一賃金」にすぐに変わるわけではない。しかし日本も、国の法整備を先導に、障害者雇用をめぐる環境整備が段階的になされてきた。たとえば、障害者雇用に関する制度として代表的な「障害者雇用率制度」の厳格化もそのひとつだ。

日本の障害者雇用に関する法律の変遷概要

現在日本では、障害者雇用率制度のもと、従業員50人以上の民間企業は2%以上の雇用率で障害者を雇用する義務が法律により定められている。1976年の制度導入時には1.5%だった法定雇用率はだんだんと引き上げられ、2030年にはさらに引き上げられることが決まっている。ただしこの2%に該当する障害者は、障害者手帳を持ち週あたり30時間以上働くことのできる人で、20時間以上30時間未満の人は0.5人分しか法定雇用率にカウントされない。こうした現状から、企業においては30時間以上働ける障害者の雇用がスタンダードだという。

しかし、近藤先生はこう話す。「長期で週30時間働くことのできる障害者は、非常に限られています。たとえば精神障害のある人が先週は快調に働けたけれど、今週は身体がまったく動かないとか、週5時間なら働けるんだけど、30時間なんてとてもじゃないけど働けないという人はたくさんいます。発達障害のある人のなかにも、易疲労性といって疲れやすさを感じやすい症状を持つ人もいます。そういう人にとって、週30時間以上継続して働かなければならないというのは大きな負担になるんです。」

「超短時間労働」で、働ける人を増やす

「法定雇用率2%」という企業に課せられた義務をベースに障害者雇用を考えていこうとすると、この制度になじめない障害者たちがどうしてもあぶれてしまうことになる。そこで近藤先生が近年力を入れているのが、法定雇用率などの企業側の視点ではなく、障害のある人たちの視点で雇用環境を整えていくという"IDEA"プロジェクトだ。

現在取り組んでいるのは、ソフトバンクグループと共同で実施している「ショートタイムワーク制度」の構築とその運用。この制度のもと、ソフトバンクグループのなかで、精神障害のある人を中心に十数名が通常の職場で他の社員と働いている。障害のあるスタッフを1ヶ所に集めるのではなく、通常の部署に配属してほかの社員とともに働いてもらっている。

「ショートタイムワーク制度」という名前が示す通り、この制度のもと同社で働く障害者たちは、1日数時間というように、通常に比べると非常に短い勤務時間を選ぶことができる。彼らの働き方を、近藤先生はつぎのように説明する。「多くの企業には、やりたいと思っていてもみんな時間が取れなくてやれていない仕事があります。たとえば、山積みになって場所もとっている書類を全部電子化して書類はシュレッダーかけたい、といったような軽作業から、やっておきたかった翻訳、製作しておきたかったデザインなどもあります。そういった締め切りも特にない仕事を、障害のある人がやってきて、2時間の労働時間内で少しずつ進めておいてくれる。これらの他、いくつかの業務構造の工夫や整理をすることで、ひとりの職員が多岐にわたる仕事をまとめてこなすのではなく、ごく短時間の参加でも誰かがともに働いてくれることで業務を先に進める体制がつくれます。こうしたことが、通常の職場のなかでできる仕組みを作っていこうとしています。」

先に説明したとおり、障害者が1日2時間働いても法定雇用率には算定されないため、企業側には「それでもやる」といった意思が必要だ。しかし、短時間でも障害者に働きに来てもらうことで仕事が終わっていくことは会社にとってもプラスになるし、障害者にとっても一般企業で意味のある仕事を任されることの意義は大きい。

1つの部署で1人が働くのはごく短時間だが、それを全部グループ全体でまとめあげたら何人分の雇用を創出したことになるか、という算定もしている。今の法律では法定雇用率に反映されないが、今後の障害者の新しい働き方の提案となり得る試みだ。

「働けない人」を働いてくれる人に

近藤先生は、ソフトバンクグループと進めているIDEAプロジェクトと同じようなプロジェクトを、川崎市とも進めている。自治体でこうした活動を勧めることの背景のひとつには、生活保護費の問題がある。日本の生活保護費の総額は約3.6兆円(2012年度)。そして、障害傷病者世帯は高齢者世帯に次いで生活保護費の受給人員が多い。だからこそ、障害者が短時間でも働くことで受給している生活保護を減らしていくことができれば大きな変化になるのではないかというのは、今多くの自治体関係者が考えていることだ。

ただし、自治体でこうした活動を進めていく場合には、あらかじめセーフティネットの存在意義を関係者でしっかりと共有しておく必要がある。障害者の雇用促進が、生活保護の安易な打ち切りへとつながらないようにするためだ。そもそも生活保護受給者は、働いてはいけないわけではない。生活保護受給者が一定の金額を超えた収入を得た場合は支給される生活保護費が減るが、働いて収入を得ることができ、その分生活保護費が減るのはむしろ健全なこと。また「働くこと」が至上命題であるかのように考えられてしまって、働くことができない人を安易に否定してしまうような画一的な価値観に誰もが染まってしまうことは、何より避けるべきことだ。

とはいえ、現代社会では、働くことが社会参加の大きな部分を占めているという意味において、就労の持つ意味は大きいことに変わりない。「生活保護の在り方にちゃんと向き合っている自治体は、働くことで生活保護打ち切りがあるわけではないので働けるなら短時間でも働いてもらおうと、生活保護受給者を応援しています」と近藤先生は話す。

多様な人が働きやすい環境とは

「タスク型の指示」の徹底や「ジョブ型雇用」「ショートタイムワーク制度」の整備は、障害のある人が障害のない人と同じ職場で働くことができるようにするための仕組みづくり。一方で、こうした仕組みを導入していくことは「障害者だけの問題ではなくて、介護や育児にかかわる人にも通じること」だと近藤先生は言う。

日本の生産年齢人口(15~64歳の人口)は今後も減少を続けていくとされており、人口割合では2010年は63.8%だったが、2030年には58.1%まで下がると予想されている。さらに高齢者が増えることで、生産年齢人口にあたる人が介護のために働けなくなる状況もすでにある。このような社会構造のなかでは、職場環境も多様にならざるを得ないのではないかというのが近藤先生の考えだ。「多様な環境で働く人が増えるなかでやるべき仕事を明確にし、それに対する賃金もはっきりさせて、短時間であっても働いていけるという枠組みをつくっていかないと、今後企業は雇用を確保することが難しくなるのではないか」と近藤先生は話す。これは、発達障害のある人の就労問題から浮かびかある課題は、実は発達障害のない人でも抱えうる課題であるということを意味する。

働くことは、夢を持つこと

障害のあるなしにかかわらず、それぞれの抱える困難を補いながら働くことのできる社会。こうした社会の実現が不可欠なのは、「働く」ということが、生きる目的や夢の実現とつながっているからだ。発達障害のある子どもを持つ親のなかには、子どもの就労先として障害者を受け入れている作業所だけが「選びうる選択肢」だと考える人もいる。こうした現状を理解したうえで、「障害があっても、働くということについてもっと選択肢があっていいんじゃないか」というのが近藤先生の思いだ。

「たとえば私は将来あそこの花屋で働きたいとか、あの有名なホテルのベルボーイとして働きたいとか。あの会社で自分の役割を果たしたいとか、そういう夢を持つのは普通のことですよね」と近藤先生は話す。教育というのは、本来は一人ひとりの社会参加や自己決定の範囲を最大にするために必要なものだ。だからこそ、先生や親が障害のあるその子自身の夢に向かって、その子の学びを支えていくことが本来の教育であり、そういう夢を持てるよう働き方も変えていきたいと近藤先生は考えている。

近藤先生の研究室では、読むことに困難を抱える児童生徒向けに「アクセスリーディング」というデジタル教科書の制作プロジェクトを実行している。このプロジェクトは研究室のなかでも非常に重要な位置づけにあるが、プロジェクトを回している多くが、障害のあるスタッフたち。彼らがいないと、この仕事は回らないという。そしてスタッフたちは、この仕事の意義を理解し、この仕事に従事していることを誇らしいと思っている。「こういう事例をたくさん作っていかないと、ものごとはすぐ障害の問題になってしまう」という近藤先生の言葉の裏には、問題の本質は「障害」とは別のところにあることが多いのに、それが「障害」によって見えづらくなってしまうという現実がある。だからこそ、いろんな取り組みをして、いろんな成果を世の中に提示していきたいというのが、近藤先生がさまざまなプロジェクトを世の中に送りだしている理由だ。

Editor’s Eye

近藤先生の「障害者には失敗するチャンスがない」という言葉は、非常に印象的だった。「障害」によってバイアスがかかれば、そこに悪意はなくとも公平さが失われてしまうことの、非常に身近な例だ。本質を突き詰めて考えていけば障害者だけの問題ではないはずのことも「障害の問題なってしまう」ということが安易に起こり得る危険性に、あらためて気づかされた。

今回の近藤先生のお話から、発達障害にかかわる問題を深掘りすることで意識や考え方、制度の抱える課題が見えてきたとき、こうした課題を解決するためのひとつのキーワードが見えた気がする。それは「障害の有無にかかわらず、一人ひとりの可能性を大切にすること」なのではないだろうか。

【企画制作協力】(株)エデュテイメントプラネット 山藤諭子、柳田善弘、水野昌也

【取材協力】東京大学先端科学技術研究センター 近藤武夫准教授

【取材協力】東京大学先端科学技術研究センター 近藤武夫准教授