2015/02/24

「貧困が引き起こす子どもの就学・進学問題」フォーラム 立教大学 湯澤直美教授編【後編】

社会参加や発言が制約されがちな状況にあり、「社会的弱者」と位置付けられることの多い貧困層の人たち。彼らが陥りがちな“Voiceless”や子どもの権利条約と貧困問題の関係について、立教大学の湯澤直美教授にお話を伺いました。

不利は雪だるま式に大きくなっていく

貧困解消のための政策が不十分なこともあり、今の日本社会は、貧困という不利な状況に一度陥ってしまうと、そこから抜け出すのが非常に難しい社会になってしまっている。

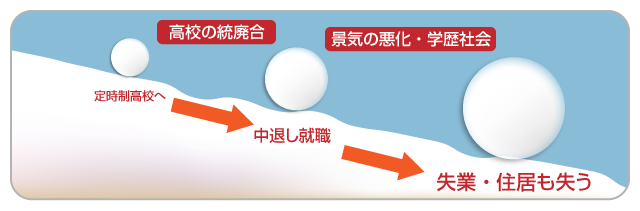

最初は小さな不利でも、それが時の流れの中で雪だるま式にふくれあがってしまう傾向があり、その状態から自ら抜け出すことは非常に困難だと湯澤先生は説明する。

立教大学 湯澤直美先生

「貧困や不利は世代間で連鎖するだけではなく、個人においても坂を転がり落ちるにつれて雪だるまのように大きくふくれあがってしまう現象が起こっています。」

今の日本の各種政策のもとでは、不利が雪だるまのように大きくなってしまうことを防ぎきれないと、湯澤先生は実際にあった例をあげて説明してくれた。

「貧困のため昼間は働かなければならず、定時制高校へ通うことにしたA君という子がいました。けれど、最近は自治体の財政難や教育政策が理由で高校の統廃合がなされることも珍しくなく、A君の学校も統廃合されたのです。A君は今までよりも遠い場所にある学校へ通わざるを得なくなりました。ここで起こるのは、通学定期代が高くなったり、通学時間が長くなるため昼間の仕事を早く切り上げなければいけなかったり、ということです。仕事か学校かの二者択一を迫られたA君は、結局学校を中退することになりました。」

「不利の雪だるま」の図で示すのは、A君に限らず、高校中退から不利の拡大が起こってしまった場合の事例だ。高校中退者のなかには、その後仕事を続けたり転職したりする際に学歴による差別や不利益を経験する人もいる。景気悪化の影響で仕事が見つからなかったり、リストラの対象になってしまえば、不利の雪だるまはどんどん大きくなっていく。悪化の一途をたどっていったケースの場合、失業や住む家がない、心や体を病んでしまい仕事ができない等、そこから抜け出すのが非常に難しい、深刻な貧困状態に陥ってしまう。

(事例)不利の雪だるま

作成:湯澤直美

社会的弱者のVoiceless

不利の雪だるまが大きくなるのを食い止めるためには、初期段階でのサポートが非常に重要だと湯澤先生は話す。たとえば先の事例でも、A君が高校に通い続けられるために、学校生活でかかるお金を完全に無償にしたり給付型奨学金を拡充する等制度の充実があれば、A君は高校を卒業し、もっとよい条件の仕事について貧困から抜け出せたかもしれない。

初期段階でのサポートの他に、問題の当事者たちが「助けて!」と声を上げられること、また社会にその声を汲み取る土壌のあることも重要だと湯澤先生は強調する。けれど現状では、不利に直面した人から支援を求める声が上がることは少なく、それらが意識的に汲み取られる風潮もしくみもない。多くの人が気づかないまま、一部の人の不利の雪だるまがふくらんでしまっているという。貧困問題の怖さはまさにこのように、貧困状態にある人たちが声を奪われること、すなわち“Voiceless”の状態になってしまうことだと湯澤先生は話す。

社会的弱者が“Voiceless”へと追いやられることは、日本固有の問題ではなく、多くの社会で起こる。湯澤先生は以前スウェーデンを訪れた際、福祉大国といわれるかの国でも“Voiceless”状態にあるシングルマザーがいることを知り、驚いた経験がある。福祉政策が充実しており、ひとり親であっても経済的には日本ほど生きづらくないと想像される国ですら、社会的弱者の“Voiceless”は生まれてしまう。この事例を見ても、経済的支援だけでなく精神面の支えは必要不可欠であるといえる。

重要な子どもの「意見表明権」

貧困層の人たちが声を出せない理由はいくつかあるが、そのひとつは、声を出すことで逆に攻撃をされるかもしれないという不安や恐怖だ。

「最近は、ホームレスの人たちに対して『怠けている』という言葉が投げられることがあります。他にもさまざまなバッシングがあり、ホームレスである彼らが『助けて!』と声を上げづらい世の中になってしまっています」と湯澤先生は話す。また子どもにとっては、自分の生活する環境がその子にとっての「すべて」になるので、幼い頃から貧困状態で生活をしていればそれを「あたりまえ」だと思ってしまい、声を上げる理由を見つけられないこともある。貧困層の人はインターネットにアクセスすることも困難な場合が多いため、どこに支援を求めればよいかといった情報を得ることが困難な「情報弱者」であることも少なくない。

日本は、貧困から抜け出すために十分な政策が揃っているとはいえない。ゆえに、貧困の当事者たちが自分の置かれた状況に対し改善要求を上げていくこと、すなわち自分が置かれている状況に対する「正当な怒り」を発していくことは正当な行為であるはずだが、現状は“Voiceless”な状態に置かれた人たちが声を上げることは少ない。

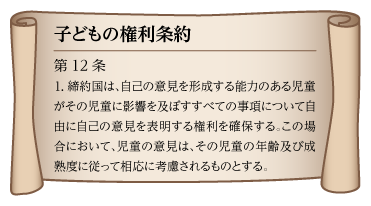

ユニセフは、子どもの基本的人権を国際的に保障するために「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」を定めており、日本も1994年に158番目の批准国となった。この条約の第12条には、子ども自身が意見を表明する権利を持つことが明記されている。このような子どもの「意見表明権」が貧困の子どもたちによって行使されることは、とりわけ重要だと湯澤先生は話す。「貧困状態にある子や親は、声を奪われやすい人たちです。だからこそ、彼らの『意見表明権』は保障されていかなければなりません。」

ブラックバイトによる搾取

弱者が声を上げる権利をはく奪されていく事例は、身近なところにもある。アルバイトに従事する学生たちだ。湯澤先生が大学で学生たちと話をすると、学生たちのアルバイト事情が大きく変化していることに驚くという。

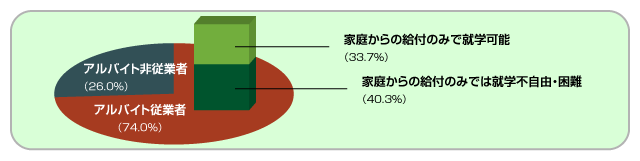

日本学生支援機構の行っている「学生生活調査」によると、大学学部の昼間部に通う学生のうち、アルバイト従事者は74.0%。このうち40.3%の学生が「家庭からの給付のみでは就学不自由・困難」と答えており、学生のうちの約4割が就学費用を多少なりとも自身のアルバイトで賄っていることがわかる。

同調査では大学生のアルバイト従事者比率はここ十年ほど常に7割前後で推移しており、大学生がバイトでお金を稼ぐという行為自体は以前からあったといえるが、湯澤先生によると「学生を責任の重すぎる仕事に就かせるケースや、『ブラックバイト』の事例が増えている」という。

アルバイト従事状況

出典:独立法人日本学生支援機構『学生生活調査』(2012年度)

ブラックバイトとは、労働者側が著しく不利益な条件で働かなければならないバイトのことで、サービス残業やノルマの未達成による商品買い取り等、違法行為にもなり得るケースや、上司からのセクハラ・パワハラ※が問題となっている。このようなブラックバイトは、生活費や学費のためにバイトをしなければならない立場の弱い学生につけこんでくるという。学生たちの会話を聞くことも多い湯澤先生は、その現状をこう説明する。

「大学生のアルバイトの愚痴を聞いていると、労働権の侵害にあたるような話がいろいろと出てきます。これらは、本当は『愚痴』で済まされてよいレベルではなく、正当な訴えとなるべきです。」しかし、多くの学生たちが雇用者側が守るべき法律や、労働者としての権利について知らないこともあり、学生たちから雇用者に対して抗議の声が上がることは少ない。仮に声を上げた学生がいたとしても、それらの声が正当な権利主張として雇用主側に受け入れられることはほとんどない。

こうしたアルバイトが蔓延する背景には、日本の労働市場では高校生や大学生といった「学生」が労働市場の貴重な戦力とされているという実態がある。ただし、彼らが従事できるのは多くの場合、低賃金の単純労働である。そんな彼らが、ときにその時給に見合わない重い責任と共に仕事を任される。

※)セクハラはセクシュアル・ハラスメントの略で、労働者が性的な言動によって不利益を被ること。パワハラはパワーハラスメントの略で、職務上の地位又は職場内の優位性を背景にして、本来の業務の適正な範囲を超えて、継続的に相手の人格や尊厳を侵害する言動を行うことにより、就労者に身体的・精神的苦痛を与える、又は就業環境を悪化させること。

子どもが「子ども」でいられる環境を

本来子どもは、大人によって困難から意識的に守られるべき存在だ。けれど困難な状況にある子どもほど、さらなるはく奪にあうことが多く、かつ子ども自身もそれを受け入れてしまう。

湯澤先生は十代で出産をした少女の話をしてくれた。出産後、彼女が母子生活支援施設で生活保護を受けながら暮らしているときに、施設長が高校進学を勧めてくれたという。「高校進学の話が出たとき、その子は本当に驚いたそうです。それまで、その子に高校進学を勧めてくれる大人は一人もおらず、その子自身が自分にそんな選択肢があると思ってもみなかったからです。」その後彼女は仕事をしながら、通信制の高校に通い始めた。在学中に行ったインタビューで、彼女の語った次のような言葉が湯澤先生の心に深く印象付けられているという。

「私は今20歳ですが、やっと実年齢を生きている気がします。私は10代の頃から、20歳のような気持ちで生きていたことが、今になってわかりました。」「私のなかに、こんなにたくさん学びたいこと、やりたいことがあるのを初めて知りました。今は1日が24時間では足りません。」

こう話してくれた彼女は、典型的な「小さい大人」だったと湯澤先生は話す。ヤングケアラーとも呼ばれるこうした子どもたちは、幼い頃から心理的、現実的に弟妹や、ときには大人であるはずの「親」を支えていかなければならない。その結果、本来はまだ子どもであるにもかかわらず、子どもでいることができなくなってしまう。貧困世帯の子どもたちには、このようにして子ども時代を奪われてしまった「小さい大人」が少なくない。

友だちが困っているなら、助けたい

弱者の声が尊重される社会をつくること。子どもが子どもでいられる環境を、大人たちが協力し合ってつくっていくこと。そうすることで、たとえ貧困に陥っても、雪だるま式に大きくなっていく不利から抜け出す道を誰もが見いだせるかもしれない。そのためには、湯澤先生が「すみ分け」と呼ぶ状況を作らないことが重要だ。裕福な子が集まる学区、貧困世帯の子が集まる学区等、地域や関係性による「すみ分け」が進めば、貧困は一部の限られた人の問題になってしまうかもしれず、それは阻止しなければならない。

湯澤先生が接してきた子どもたちのなかには、「私の友達が貧困で困っています。私はそのことをとても悲しく思います。友達を助けてあげたいのです」と涙を流しながら訴える子もいるという。子どもには、「自分の友達がお金がなくて困っている」という事実があれば、それがその子を助ける十分な理由になる。しかし大人になるにつれ、貧困を「自己責任」の問題とみなし、個人の問題として自分とは関係のないことと捉えがちになる人が増えてしまうとすれば、それはなぜなのだろうか。

子どもの貧困に対する関心は高まっており、社会問題としての認識も広がってきている。引き続き貧困問題解消のための政策拡充は重要だ。当事者が困ったときに声を上げられることも大切だ。何よりも、不利の雪だるまがふくらむ前の初期段階で子どもたちの声なき声に気づく人が増えていくことは、貧困問題の解消を前進させる力になる。

【企画・取材協力、執筆】(株)エデュテイメントプラネット 山藤諭子、柳田善弘

【取材協力】特定非営利活動法人 国際協力NGOセンター(JANIC)、立教大学 湯澤直美教授

【取材協力】特定非営利活動法人 国際協力NGOセンター(JANIC)、立教大学 湯澤直美教授