2019/10/25

【学びの場づくり】「理想の学校とは? 生徒×教員×保護者×地域の対話から生まれる、学校の新しいカタチ」

2019.10.25 update

学校が子どもの学びたいことを学べる場になれば、不登校という言葉もなくなるのではないか──。そうした問題提起から、2019年8月、京都府京都市で「理想の学校づくり」を考えるワークショップが開かれた。学校の構成要素である「職員室」「時間割」「通知表」の3つを切り口として話し合っていくと、理想の学校像を実現するための様々なアイデアが出てきた。開校予定の学校をリアルに想定しながら、当該自治体担当者から高校生、保護者、デザイナー、研究者、実践者までが集結したワークショップで見えてきた学校の新しいカタチを紹介する。

本ページのコンテンツ

1.公立学校がどんな子どもでも学べる場となるために

塩瀬隆之 京都大学総合博物館准教授

今回のワークショップのテーマは、「学びたいときに、学びたいところで、学びたいことを、学べる学校のデザイン」だ。未来の学びを創り出す実証事業「未来の教室」(経済産業省主管)が進められるなど、子ども一人ひとりの能力や適性に応じて個別最適化された学びを実現しようとする動きが加速する中、どんな子どもも学べる学校について改めて考えようと設定された。

子どもは小・中学校に通う義務があると捉えられがちだが、義務教育とは、国民が子どもの学ぶ環境を整備することが義務なのであり、子ども自身は学ぶところを自由に選択できる。義務教育段階において小・中学校以外に学べる場は、フリースクールやサポート校、デジタル教材による学習などがあり、不登校特例校もそのうちの1つだ。不登校特例校は、何らかの理由で学校に行けない・行きたくない子どもの学びの機会を確保するために、そうした子どもの実態に配慮して、授業時数や教科、クラスなどを編成し、個に応じた指導をできるようにした学校として、2005年から設置が可能となった。2019年4月時点で、全国12校(うち公立は5校)が文部科学省の指定を受けている。

この不登校特例校を、2021年4月に開校しようとしているのが、岐阜県岐阜市だ。現在、岐阜市教育委員会はその設置計画を策定中で、今回のワークショップは、どういった学校にすればよいのか、幅広い層からアイデアを得ようと、同校の計画立案に助言もしている塩瀬隆之京都大学准教授の主催で開かれた。

「不登校の子どもたちが学びたいと思える学校であれば、それは他の子どもたちも学べる学校になると言えます。そうした学校は、私立学校では実現しても、『特別な環境や条件が整っているからできる』と見られがちですが、公立学校で実現できれば、全国の公立学校において展開可能で、公立学校として実現する手法を考えることこそがとても価値があるのではないかと考えました。岐阜市からそうした学びの改革を発信することを目指しています」(塩瀬准教授)

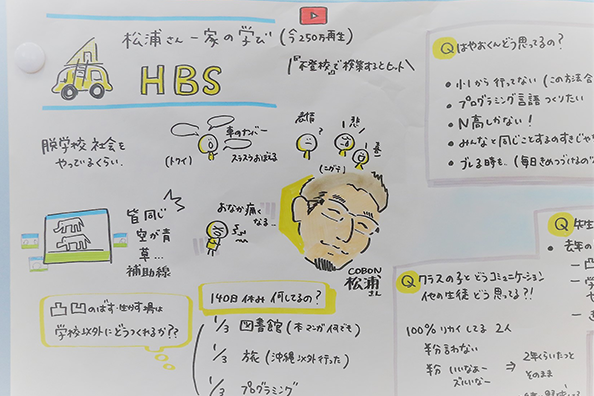

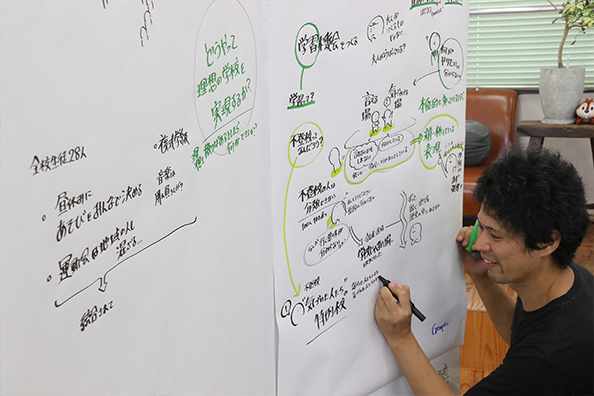

ワークショップには、3人のグラフィックレコーダーが参加。

発言の内容を整理し、文字と絵にして、模造紙に記録していった。作:山本 彩代/外崎 佑実

発言の内容を整理し、文字と絵にして、模造紙に記録していった。作:山本 彩代/外崎 佑実

2.学校はもっと自由になれる! まずは先進事例を共有

ワークショップの参加者は、情報デザインの研究者、ソーシャルデザイナー、ハイブリッドスクーリングを行う子どもの保護者、義務教育を終えたばかりの高校生、そして岐阜市教育委員会職員の計18人。その多くは、大学で教えていたり、子ども対象のワークショップを主催したりと、何かしらの形で学校教育に携わっている。6人ずつ3グループに分かれて、グループワークが行われた。

グループワークに先立ち、不登校特例校に関する情報提供がされた。

まず、岐阜市教育委員会が、不登校特例校の現段階での設置計画について説明した。新たな学校は、全校生徒40人程度の中学校を想定しており、生徒が自分の可能性を見いだし、その才能を生かした将来のライフプランを描けるような学びと体験ができる場を目指している。具体的には、ICTを活用して学習を進めるなど、生徒一人ひとりに応じた学習内容と学習環境を提供する予定だ。

次に、自身の子どもが学校と学校外の学びを組み合わせたハイブリッドスクーリングを行う保護者が、そうした学びを選択した経緯と、子どもの様子を紹介した。子どもは、学校を年間140日程度欠席し、図書館で本を読んだりプログラミングをしたり、家族で旅に出掛けたりしている。周りの子どもと同じ内容を同じペースで学ぶ学校に、子ども自身が違和感を訴えたことが発端だった。現在通う小学校は、その状況を理解してくれており、子どもが登校する日は少ないが、安心して学校に行き、友だちもいるという。

最後に、塩瀬准教授が、不登校特例校の計画策定にあたって視察した3つの学校の特徴を紹介した。

1校目は、不登校特例校の公立中学校だ。不登校を経験した生徒にとっては、登校という行為自体が心理的負担となる場合もあるとして、学校の象徴でもある校門を目立たないものにし、さらに授業中にも休憩などができる場所として、教室の後ろにフリースペースを設けているという。

2校目は、単位制の公立高校で、その特徴には、生徒と教員が対話して学びの方向性を決め、生徒の希望を聞いてから教科・科目の時間割を編成していることを挙げた。職員室は、教員同士が対面で話しやすいよう、机の上に書類を積み上げ過ぎないというルールがあり、また、同じ学年の教員同士が椅子に座ったまますぐ話せるよう、机の配置にも工夫が見られたことが印象的だったと紹介した。

3校目は、数十年前の開校時から、子ども主体の教育を実践している埼玉県宮代町立笠原小学校だ。「自分を創る子」の育成を教育目標の軸に据え、周囲に広がる豊かな自然を生かした教育活動に力を入れている様子が説明された。

ハイブリッドスクーリングについて初めて知った参加者も多く、

「学校に行く日と行かない日をどう決めているのか」「周りの子どもに影響はないか」

など質問が出された。

「学校に行く日と行かない日をどう決めているのか」「周りの子どもに影響はないか」

など質問が出された。

3.理想ばかりを語るのではなく、現実に何ができるのか

グループワークでは、理想の学校像を語り合うだけでなく、その実現に向けて、具体的に何をどう変えていけばよいのかを考えられるよう、次の3点を切り口とした。

- 教員のスタートポイントとなる「職員室」

- 学びの設計図となる「時間割」

- 学びの成果を生徒にフィードバックする「通知表」

「この3点は、私が3校の視察を通して、学校の構成要素として重要であり、かつ学校の裁量で変えることができるのではないかと感じたものです。例えば、公立学校では毎年、教員の異動があり、学校の指針をすぐに実践できることが重要になります。そのためには、教員の部屋である職員室が鍵になると考えました」(塩瀬准教授)

3つのグループには岐阜市教育委員会の職員が1人ずつ入り、不登校特例校の詳細を説明するとともに、出されたアイデアが実現可能なのかについても検討していった。グループ内では、市教委職員と他メンバーとには次のようなやりとりもあった。

市教委「新しい取り組みにはエビデンスがなく、それを実施する理由を市民から問われたときに、説明責任を果たすのが難しいのが現状です。公立の学校として、それを無視することはできません」

メンバーA「初めて行うことに不安があるのは分かります。しかし、そこをあえて取り組まないと、何も始まらないのではないかと……」

メンバーB「定期考査を取りやめた公立中学校があります。そうした学校の先生に話を聞いてみてはどうでしょうか。定性データを得られるかもしれません」

市教委「社会的に成果が認められていることであれば、自信を持って実践できるのですが、そうでないことにチャレンジする不安はあります」

メンバーB「その学校の校長は、一度に変わることはできない、対話しながらできるところから着手していくしかないとおっしゃっていました」

メンバーA「少し変えて、そこで成果を出して、徐々に考えを広めていくことが大切かもしれませんね」

お互いの立場を理解しつつ、対話によって理想と現実の溝を埋めようとする様子が見られた。

参加者が持つ情報を出し合い、視野を広げ、考えを深めていった。

4.対話を重ねていくことで、歩み寄り、新たなアイデアが生まれる

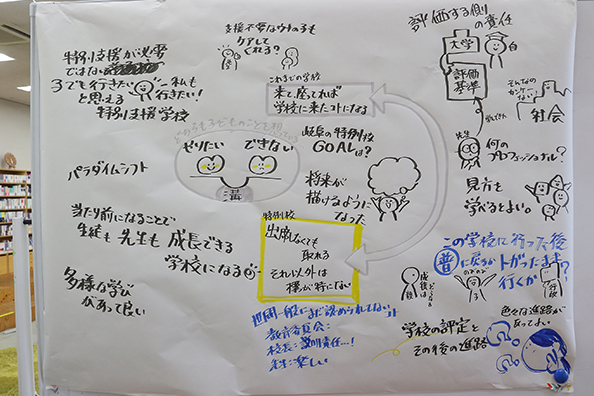

三者三様となった各グループの話し合いの模様を、グラフィックレコーダーがまとめた模造紙の内容を併せて紹介する。

「そもそも学校をつくる目的は何か?」という疑問から話し合いがスタートしたグループA。「よい学校にすれば子どもは通うというのは、思い込みではないでしょうか」「学習機会というけれど、学びは大人がつくるものでしょうか?」と、学校の目的から掘り下げていく形で話し合いは進んでいった。

そして、職員室も時間割も通知表も、学校に通う生徒と教員が対話をしながらつくった方がよいと提案された。「学校は、子どもが日常的に生活する場です。それにかかわる人たちが一緒にやりたいことを考えて、創り出すことが、理想の学びの場となるのでは」という考え方だ。それを受けて、生徒と教員が一緒に学びを築くのだから、教室と職員室を切り分ける必要はなく、それらの場を自分たちでつくっていこうと提案された。そのコンセプトは、「Not職員室 Not教室 Butみんなの部屋」だ。

「通知表」については、その一連の活動を振り返って書いた作文が学びを評価する、つまり、定量的評価ではなく、定性的評価とするアイデアが出された。

「生徒だけでなく、教員や保護者も含めて、学校にかかわった人たちが、活動を振り返って作文を書き、みんなで協働して築いたよさを味わえるような学校ができるといいですね」とまとめた。

「生徒だけでなく、教員や保護者も含めて、学校にかかわった人たちが、活動を振り返って作文を書き、みんなで協働して築いたよさを味わえるような学校ができるといいですね」とまとめた。

「学校とは何か」「学習とは何か」という根本的な問いからスタートしたグループA。作:肥後 祐亮

グループBでは、大人がきれいにデザインした学校を生徒に与えるのではなく、生徒の内からエネルギーが湧いて出てくるような学校デザインが大事になると捉え、「自己決定のデザイン」を軸に話し合った。

「何でも与えられ過ぎて、子どももそれが当たり前になっています。生徒が自分たちで学ぶことを決めて、その活動に合わせて学ぶ場所も変えていってはどうでしょう。通知表も、どんな通知表がほしいのか、ハッカソンを行い、自分たちで決めていくのです」

学校を学ぶ手段にして、自分の学びたいことを実現していく。そうした学びが理想的ではないかという提案だ。

「それは教員にも当てはまることで、決められたことをただ教えるのではなく、教えたいことを教えればよいのでは?」「そう考えると、生徒も教える側になれますね」「そうしたら、職員室は、『教えたい人の部屋』として、教えたい人が集まる部屋にしましょう」とアイデアが次々に出てきた。

「それは教員にも当てはまることで、決められたことをただ教えるのではなく、教えたいことを教えればよいのでは?」「そう考えると、生徒も教える側になれますね」「そうしたら、職員室は、『教えたい人の部屋』として、教えたい人が集まる部屋にしましょう」とアイデアが次々に出てきた。

ここで改めて、その重要性が指摘されたのが「対話」だ。生徒が学びを自らデザインするためには、教員を始めとする周囲の協力が必要となる。教員や保護者、そして地域の人も交えて対話することで、生徒は価値観を広げ、考えを深められるということが、参加者の間で再認識された。

理想と現実の溝を埋めようと、熱く意見を交わしていたグループB。作:外崎 佑実

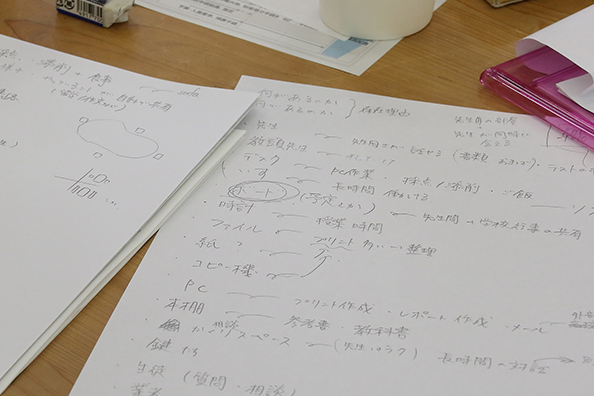

高校生3人がメンバーとなったグループCでは、高校生と大人が2人1組になり、それぞれ職員室、時間割、通知表を担当。高校生からの鋭い指摘に大人が圧倒される場もありつつ、それぞれを変えていくアイデアをまとめていった。

まず、職員室について、その役割には、教員の休憩場所、採点などの仕事をする場所、教員同士が話をする場所の3つがあるとの指摘。このうち、教員のみでしなければならないのは採点のみだと考えると、3つの役割を1つの場所に限定しなくてもよいのではないかと提案された。

時間割を変えるアイデアとして出されたのは、「時間割スタンプラリー」だ。生徒はこれを常に持ち歩き、授業に出たら教員がスタンプを押すというもの。スタンプがたまるという達成感が得られ、学校に行くのが楽しくなり、どこまで学びが進んだのか可視化もできるのではないかと、遊び心あるアイデアだった。

そして、通知表には、生徒と教員のコミュニケーションツールとしての機能が提案された。「通知表のよい点は、生徒が自分の学習を客観視できること。ところが、教員から一方的に評価されるだけで、それに納得できなくても反論する機会がありません」という高校生からの指摘に、思わずうなずく大人たち。そして、全教科・科目を同じサイズの欄にせず、生徒が自分で決めた目標を学期の始めに書き、学期末に自己評価する欄をつくる「わがまま通知表」というアイデアが出された。

「通知表に書かれているのは過去のことです。本来、そこから未来を見据える役割が必要ではないかと考えました。生徒の立場から言うと、生徒と教員が通知表を見ながら対話することで、教員に自分のことをもっと理解してもらいたいです。もし、対話の時間を確保できなくても、自分で書き込んだ目標を教員に見てもらうことは、生徒と教員のコミュニケーションになると思います」

高校生のメモ。「職員室」を変えるアイデアを出すために、

まずは職員室に何があるのかを挙げ、職員室が存在する目的を探っていった。

まずは職員室に何があるのかを挙げ、職員室が存在する目的を探っていった。

グループCでは、生物が進化する際に起きる転移、変態、融合などを、

当てはめて考えるという発想法を用いてアイデアを出した。

当てはめて考えるという発想法を用いてアイデアを出した。

5.市民や子どもの率直な考えを聞く場を設け、対話することが重要

「もっと話したい」「時間が足りない」という声が挙がるほど、アイデアが次々に飛び出し、白熱した議論が展開されたグループワーク。3つのグループから出されたアイデアは、三者三様だったが、共通していたのは、生徒自身が学びをデザインすること、そして、生徒・教員・保護者・地域と学校にかかわる人たちが対話をして、学校や学びを築いていくことに価値を見いだしていた点だった。

参加者の高校生は、ワークショップを次のように振り返った。

「学校を変えていくには、国や教育委員会といった組織が動くことが重要なのかもしれませんが、それ以上に、学校にいる人、つまり、先生や私たち生徒が意識を変えて、動いていかなければ、本当の意味で今の学びを変えることはできないのだと、今日の話し合いを通して思いました」

「学校を変えていくには、国や教育委員会といった組織が動くことが重要なのかもしれませんが、それ以上に、学校にいる人、つまり、先生や私たち生徒が意識を変えて、動いていかなければ、本当の意味で今の学びを変えることはできないのだと、今日の話し合いを通して思いました」

岐阜市教育委員会は、ワークショップの意義を次のように語る。

「今日のワークショップでは、教育行政で一般的に使われている用語が、市民や子どもたちにどのように受け止められるのかを知ることができました。私たちも、すべての子どもたちが自分らしく成長してほしいという思いを持って、学校づくりを進めています。それを市民にしっかり理解されるように伝えていくことは、大切にしたい点です。また、学校づくりには、様々な制約があり、慣例として『当たり前』とされてきていることがあります。その制約や慣例に対して違った視点からの意見をいただき、高校生には私たち大人が忘れてしまっていた課題を指摘してもらいました。職員室や通知表のアイデアは、非常に参考になりました」

「今日のワークショップでは、教育行政で一般的に使われている用語が、市民や子どもたちにどのように受け止められるのかを知ることができました。私たちも、すべての子どもたちが自分らしく成長してほしいという思いを持って、学校づくりを進めています。それを市民にしっかり理解されるように伝えていくことは、大切にしたい点です。また、学校づくりには、様々な制約があり、慣例として『当たり前』とされてきていることがあります。その制約や慣例に対して違った視点からの意見をいただき、高校生には私たち大人が忘れてしまっていた課題を指摘してもらいました。職員室や通知表のアイデアは、非常に参考になりました」

塩瀬准教授も、その点にワークショップの成果を見いだしていた。

「教育行政の担当者が、一般市民や学校に通う当事者の子どもとフラットな関係で議論する機会は、ほとんどないでしょう。そうした現状において、今日のワークショップは、市民や子どもが学校づくりをどんな“視点”で考えているのか、どんな“言葉”が気になるのかを、共有する場になったと思います。専門家ではないからこそ、制約や慣例に縛られずにアイデアを出すことができます。それを、専門家の立場から『制約を理解していない』と退けてしまわずに、アイデアの価値を見極め、制約とのギャップを埋める努力と工夫をしてこそ、オープンイノベーションを行う意味があるのではないでしょうか」

「教育行政の担当者が、一般市民や学校に通う当事者の子どもとフラットな関係で議論する機会は、ほとんどないでしょう。そうした現状において、今日のワークショップは、市民や子どもが学校づくりをどんな“視点”で考えているのか、どんな“言葉”が気になるのかを、共有する場になったと思います。専門家ではないからこそ、制約や慣例に縛られずにアイデアを出すことができます。それを、専門家の立場から『制約を理解していない』と退けてしまわずに、アイデアの価値を見極め、制約とのギャップを埋める努力と工夫をしてこそ、オープンイノベーションを行う意味があるのではないでしょうか」

プロフィール

塩瀬 隆之

京都大学総合博物館准教授。京都大学工学部精密工学科卒業、同大学院修了。博士(工学)。京都大学総合博物館准教授を経て、2012年7月から経済産業省産業技術環境局産業技術政策課技術戦略担当課長補佐。2014年7月、京都大学総合博物館准教授に復職。日本科学未来館“おや?”っこひろば 総合監修者。NHK Eテレ「カガクノミカタ」番組制作委員。中央教育審議会初等中等教育分科会「高等学校の数学・理科にわたる探究的科目の在り方関する特別チーム」専門委員。