2016/01/14

「発達障害のある子どもたちの学びに関わる問題」 フォーラム 特定非営利活動法人 全国LD親の会 東條裕志理事長【後編】

前編では保護者の立場からみた発達障害の定義や具体的な事例、周囲の理解を得ることができなかった場合の深刻な弊害である二次障害について学びました。

後編では、発達障害のある子どもへの「苦手なことに対応するための取り組み」を中心に、特定非営利活動法人全国LD親の会の理事長である東條裕志氏にお話を伺いました。

発達障害の子どもを取り巻く悪循環を止めるために

前編で、発達障害のある子どもたちは、それぞれの発達のばらつきから他の子どもと同様のことをするのに人一倍の努力が必要な一方、周囲の理解のなさから自信喪失や問題行動という二次障害を生んでしまうこと、さらに周囲の非難が本人だけでなく親に向かい、保護者までが自信喪失なども含めた二次障害を生む悪循環に陥るケースがあることを伺った。二次障害の重大な問題の一つとして、東條理事長は次のように指摘する。「『発達障害のある子どもが苦手なことに対応するための取り組み』が遅れてしまう、それが二次障害の大きな問題です。」

東條理事長は「結果だけで判断せず努力を認めてあげて」と言う

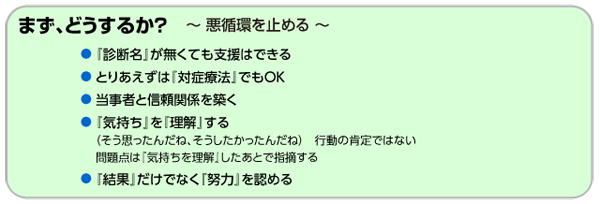

苦手なことへの取り組みを支援するためには、この「悪循環を止める」ことが先決だという。まずは「対症療法」。例えば、休日に子どもが発熱したら親はどうするか?病院が休みだからと放置することはしないだろう。熱を冷ますために氷枕を用意したり、脱水症状にならないように水分補給したり、家庭でできることをまずするのではないか。それと同じように考えればよいという。

悪循環への対症療法とは何か?それは、「保護者や教師が発達障害のある子どもとの間で信頼関係を築くこと」だと東條理事長は言う。

発達障害のある子どもが、周囲には理解できない行動をしたとする。そこでいきなり叱るのではなく、まず子どもに問い掛ける。「どうしてそうしたの?」、「あ、そういうふうに思ったんだね」、「なるほど、そうしたかったのか」と。よくない行為を肯定する必要はない。このときに重要なのは、形式的にではなく、その子どもの気持ちをきちんと受け止めて理解すること。そして、「結果」だけを見て判断するのでなく、その過程である「努力」を認める。「ここまで頑張ったんだね」と言葉にすることで、信頼関係を築けるのだという。子どもの気持ちを理解した上で、問題となった行動を指摘する。「気持ちを理解してもらえている」という信頼関係があるからこそ、苦手なことにも取り組むことができるようになるのだという。

子どもたちと信頼関係を構築するために心掛けたいこと(東條理事長資料)

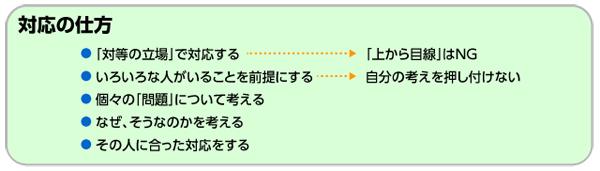

発達障害のある子どもと信頼関係を構築するためには、「対等な立場」で対応することを心掛けてほしいと東條理事長は言う。いわゆる「上から目線」で対応しない。そして、社会にはいろいろな特性の人がいて、それぞれ得意なこと、苦手なことがあることを理解し、自分の考えを押しつけないことが重要だという。

東條理事長は説明する。「『ばらつきのパターン』は実は非常に多いのです。例えば、能力評価が10項目あるとします。それぞれ『得意』『苦手』の2通りの評価だとすると、2の10乗で約千通りあることになります。『得意』『普通』『苦手』の3通りの評価であれば3の10乗で約6万通りにもなります。個々の能力を単純にパターン化することは難しいのです。」パターンで考えずに、個々の項目について考え、理解し支援していくことが大切なのだ。

しかし、発達障害のある子どもに何かできないことがあれば、保護者や教師は今まで経験したパターンに当てはめてその取り組み自体を全否定したり、ときには全人格否定にまで発展することさえある。仮に何かできないことがあったとしても、「だからあなたはダメ」と決めつけるのではなく、「どこまではできた?」、「これならできる?」と支援する側の対応を切り替えることで悪循環を止めることができるのだ。

「周囲に怒られない」環境づくりを

信頼関係を築くことができたら、次に周囲に怒られない環境を整えていく。発達障害のある子どもに限らず、苦手なことを頑張ってやっているのにもかかわらず毎回怒られてばかりだと、次第に自信を失っていく。だからこそ、保護者や教師は「あなたが大切なんだよ」というメッセージを伝えていくことが重要なのだという。それと同時に、周囲の人たちにもその子が大切な存在であることを伝えて環境づくりを行う。

東條理事長は「発達障害のある子どもが周囲に怒られない環境を整えるためには、一般的な常識でその子の行動を捉えるのではなく、その子どもが何に困っていて、何を大切にしているのかに注目する必要がある」と言う。

「例えば、発達障害のある子どもが不登校になった場合、無理矢理学校に行かせることですべて解決するのでしょうか。不登校は結果であって、原因ではないのです。環境を整えないまま登校させても、学校で勉強できない状態は続きます。」まず、学校に行きたくない理由は何なのか、それを子どもの気持ちに寄り添って周囲の大人が理解する。そうして信頼関係を築いた上で、環境を整えていくことで登校することができ、学校で落ち着いて勉強することができるようになるのだという。

教師が発達障害のある子どもたちを支援するためには、その子どもの保護者との信頼関係を築くことも重要だ。「親からも話を聞き、親の気持ちを考え、一方的に親の責任にはしない。」それはどういうことなのか?ある子どもの小中学校時代の話を聞いた。

その子は学校で何かトラブルになると、カバンを学校に置いたまま帰宅していた。そうすると、学校から自宅に電話がかかってくる。小学校のある学年の時の担任には、「○○君がトラブル起こして、ランドセルを置いて勝手に帰ってしまったので、取りに来てください」と言われた。しかし、中学校のある学年の時の担任には「学校の対応が悪く○○君がカバンを置いて帰ってしまった。本来ならばお届けしたいが、所用があり届けることができないので取りに来てください」と言われた。このように同じような状況でも、学校側の対応が異なれば、親の受け止め方も異なる。どちらが親と教師との信頼関係を築きやすいだろうか?

「指示に従わない」と決めつける前に

学校で、教師が何か指示をしても、その指示どおりに行動しない子どもがいる。その場合、「指示が伝わっていない、もしくは指示内容が理解できていない」のか、「指示された内容を理解しているけれど、指示に従わない」のかでは対応は異なるはずだ。

例えば、ある子どもはクラスで中学校の校歌を歌う練習で、音楽の教師に「声が小さいから、もう一度歌って」と言われたので、大きな声で歌った。それでも教師はさらに、「まだ声が小さいからもっと大きな声で歌って」と言った。その子は「もうこれ以上大きな声では歌えない」と混乱してしまった。この状況では、教師は大きな声で歌う生徒にではなく、声が小さい生徒たちに対して指示していたと多くの人は理解するが、発達障害のある子どもは、その指示が自分にされているのか、他の生徒にされているのかを判断できないことがある。

発達障害の有無に関わらず、日常生活でも「伝えたつもりだが、伝わっていない、理解されていない」という状況は多くある。発達障害のある子どもたちには、この状況がより多くなると考えると分かりやすいだろうか。だからこそ、どの言い方なら伝わるのだろうとより多く考えることが必要なのだ。例えば、二重否定は理解し難いので避ける。「あれをやって、次にこれをやって・・・」と一度に指示をしない。「適当にやってよ」、「ちゃんとしなさい」という表現も曖昧で伝わらないので、具体的に示す。このように伝え方を工夫することで、どう動けばいいのか理解できるようになるのだ。

希望が持てるアプローチで考える

親にとって「障害」は重い言葉である。医師は診断名なので、障害という言葉を使う。しかし、前編でも紹介したように、いきなり自分の子どもが発達障害だと「宣告」された親はショックを受け、反発し、今後の対応についての話を聞くことさえ拒否することにもなりかねない。

東條理事長は言う。「『障害』という言葉を使ってしまうことで、親がその子の苦手なことを認めず、その後の対応が遅れる恐れもあります。」教師が親に対して、「○○君は、読字障害(発達障害の一つ:ディスレクシア)ですよね?」と伝える場合と、「○○君は、漢字は読めますが、書くのは少し苦手ですよね?」と伝える場合、親が「そうですね」と納得して、苦手なことへの取り組みを対応できるのはどちらだろうか?

東條理事長は言う。「親にとってはすべてが初めての体験で戸惑うことばかり。それなのに、周囲には理解されず、精神的に傷つけられ、自信喪失していることも多い。だからこそ、親へのアプローチは希望を持てるようにしてほしいのです。」

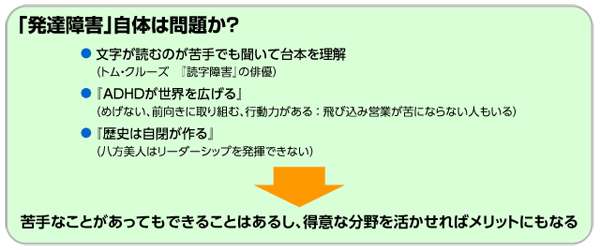

親が希望を持てるアプローチをする(東條理事長資料)

では、希望を持てるアプローチとは具体的にどのようなことなのか。東條理事長は、同じような障害があっても成功している有名人はいると話す。

「ハリウッドスターのトム・クルーズは『読字障害』だと公表しています。彼は台本を読むことができないので、アシスタントに台本を読ませ、それを録音してセリフを覚えているそうです。」読字障害の人が支援を受けることで問題を解決できた例だ。

また、発達障害の特性を良い面から見ることも大切だ。例えば、「ADHDが世界を広げる」という言葉で表されるように、ADHDを「落ち着きがない」と否定的に捉えるのではなく、「めげない、前向きに取り組む、行動力がある」と肯定的に捉える。この特性を活かすことで、飛び込み営業が苦にならない人もいるのだという。東條理事長は言う。「ADHDの人だからこそ、ヨーロッパから新世界(アメリカ)を求めるための長い航海ができたのではないかといわれています。」さらに、東條理事長は「歴史は自閉が作る」と話す。「八方美人ではないですが、みんなの話を聞いていたらリーダーシップは発揮できません。他の人の意見に流されず、こうするんだ、これが絶対いいんだ、と行動し続けられる人が歴史をつくるのだと思います。」

こうして、苦手なことに目を向けず、さらにそれぞれが得意な分野を活かすことができれば社会のメリットにもなる。「人と違っていたり、できないことがあっても、それは本当に『問題』なのでしょうか」と東條理事長は問い掛ける。「みんなが同じだったら『三人寄れば文殊の知恵』は成り立ちません。例えば、3つの教科の点数がすべて60点の平均的な3人が集まって相談しても、60点の成果しか生まれない。それぞれ得意分野が異なる3人が集まって相談することでこそ成果が生まれるのではないでしょうか。」これは、産業分野ではすでにコラボレーションや異業種連携という形で取り入れられている。得意な分野で社会に貢献することは十分に可能なのだ。

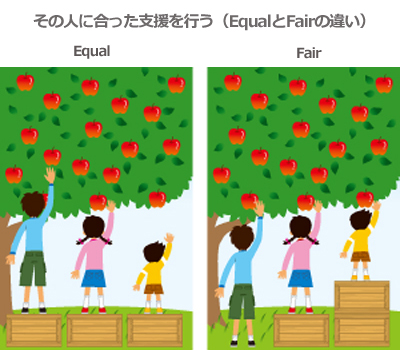

それぞれの子どもにあった支援が必要(EqualとFair)

前述のとおり、発達障害のある子どもは、それぞれ苦手なことが異なる。例えば、人の顔を覚えるのが苦手、大きな音が苦手、痛みに敏感、気圧変化に弱いなど。だから、支援といってもその子にあったものでなければ意味がない。

すべての子に同じ支援をするのではなく、 それぞれに必要な支援をしたい

このイラストを見てほしい。背の高さが異なる3人の子どもがリンゴを取ろうとしている。リンゴに手が届かないので、同じ高さの踏み台を1箱ずつ用意する。しかし、背が低い子だけはそれでも取ることができない。この踏み台を支援と考えた場合、これが正しい支援といえるだろうか。これは「Equal」な支援。

次は右側のイラストを見てほしい。背が高い子は踏み台がなくてもリンゴを取れるので支援は必要ない。真ん中の子には1箱、一番右の背が低い子には2箱の支援をする。個別にそれぞれに必要な支援を行うことで、全員がリンゴを取ることができるようになる。これが「Fair」な支援なのだ。

東條理事長は言う。「これまでは、左側(Equal)の支援がなされてきました。今後は、右側(Fair)のような支援が必要だと思います。」

「全国LD親の会」のサイトでは、発達障害のある子どもたちの生活を支援する「サポートツール」を紹介している。例えば、「椅子に座っている人の姿勢が悪い」場合の支援。言葉で説明するのは難しいが、動画を見れば何をどうすればいいのかが分かる。しかし、東條理事長は、サポートツールのみに頼って「あれこれ試す」のはよくないと言う。個々人それぞれ困ったことへの対応が必要なのであって、本人にあわないツールを使用してしまうことで「また上手くいかなかった」と本人のやる気を奪う恐れがあるからだ。ここは熱を冷ます「対症療法」の段階ではなく、きちんと「診断してもらって症状(苦手の原因)に合った対応をする」段階なのだ。 「どのツールでもその子どもに合わせて工夫して使用してほしい」と東條理事長は言う。

では具体的にはどのような支援をすればよいのだろうか。東條理事長に、比較的多くの場合に適用しやすい例を紹介してもらった。

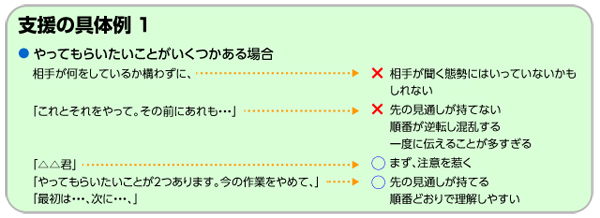

理解しやすい環境を確保して支援・指示を出す(東條理事長資料)

指示したいことがいくつかある場合。まず、相手が今何をしているのかを確認する。その上で、「○○君。手を止めて話を聞いてください」と話し掛け、今の作業を止めるように伝える。相手が聞く態勢になったら、「○○君にやってもらいたいことが2つあります。最初は何々をして、次に何々をして・・・」と先の見通しが持てるよう順番をつけて指示をする。そうすることで理解しやすくなるのだという。

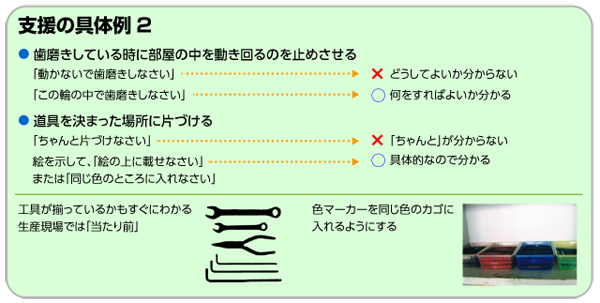

親の会会員の母親による支援の具体例も紹介してくれた。自分の子どもが歯磨きをしている間ずっと歩き回る。何回も「動かないで歯磨きしなさい」と教えても変わらなかった。「何々してはいけない」と言われても、その子どもは具体的にどうすればいいのかが分からないのだ。

何をすればいいかを具体的に指示。絵や色など具体的に示せば理解することができる(東條理事長資料)

そこで、その母親はフラフープを床に置いて、「この輪の中で歯磨きをして」と伝えたら、その輪の中できちんと磨くことができた。このように、具体的に指示を出すことで子どもは何をすればいいのかが分かり、その通りにできるようになるという。道具などを片付けるときも同様だ。「ちゃんと片付けなさい」と言われても、「ちゃんと」とはどういうことなのかが分からない。分からないから片付けられない。図のように、絵で示したり、同じ色のところに置くようにしたりするなど、具体的に指示をすることで片付けられるようになる。

保護者と教師は子どもの将来も見据えた支援を

東條理事長に、保護者や教師に期待することについて伺った。「すべてを教師だけで支援をするのは難しいと思うので、専門家等の関係者とより連携を強くしてほしいですね。」その子に合った対応をするよう学校側も努力しているが、さらに教師が保護者や医師、作業療法士、言語聴覚士、特別支援教室の教師らと一緒になって考える機会を設ける。そのように連携していくことで、苦手なことに対応するための方法を共有化して取り組みを行うことができる。それで自信がつけば、二次障害を防ぐことにもなる。現在も国の主導で、教師は発達障害のある子どもたちへの支援を作業療法士とともに行う取り組みがされている。そうした連携を行うなかで、教師が発達障害のある子どもたちの特性を理解し、何に困っているのかに気を配ってほしいと東條理事長は言う。

また保護者に対しては、「保護者は子どもの学校卒業後のことも考えて支援する必要があります。実は大変なのは学校を卒業してからなのです。卒業後のことを考えると、在学中から保護者も専門家と連携するようにしてほしい」と話す。

在学中の支援といえば学力が重視されがちだが、いずれ社会に出ることを考えると、他者との関わりや自分で身の回りのことができるといった社会性も非常に重要である。しかし、発達障害のある子どもの対応としては素人ともいえる保護者にとっては、初めてのことばかりでその先を考える余裕はないことも多い。「学校や教師には、発達障害のある子どもたちの特性やその対応についての貴重な知識や経験を活かして、保護者に社会性や対人関係などを育む大切さを気付かせてあげてほしい」と東條理事長は言う。

すべての子どもたちの自尊感情を育む取り組みを社会全体で

東條理事長は最後に、「みんなちがって みんないい」という金子みすゞの詩の一節を紹介された。東條理事長は「みんな」の自尊感情についてこう話す。「誰でも自尊感情はあり、その自尊感情を高める取り組みというのは発達障害者のある子どもだけに限らず必要だと考えています。」例えば、いじめの被害者は発達障害者のある子どもに限らないが、発達障害のある子は被害者になることが多いという。当然いじめる側が一方的に悪いのだが、いじめる側の自尊感情もまたさまざまな事情で傷つけられていて、「自分を守るために他の人を貶めている」ということを考えると、いじめる側の子も被害者であると考えられるという。

「社会にはいろいろな人がいて、自分とは違う人がいる」ということを認めることから始めなくてはならない。そして、違っていることは決して悪いことではない。どの子どももさまざまなことに困っていて、それぞれに異なる理由がある。そういう意味では障害の有無に関わらず、すべての子どもたちが自尊感情を高められるよう、一人ひとりにあった支援に社会全体で取り組めるようになることを東條理事長は願っている。

Editor's Eye

発達障害のある子どもの学びに限らず、多くの社会問題は、ともすると一般論として語られがちである。 しかし、親にとって、当事者であるその子は絶対的で唯一無二の存在である。

医学的な分類や制度上の位置づけももちろん重要だが、親にとっては、目の前の子どもについて具体的な未来に向けた話が何より重要である。もちろん、その未来が明るいものであることを切望するのは、親であれば当然であろう。

医学的な分類や制度上の位置づけももちろん重要だが、親にとっては、目の前の子どもについて具体的な未来に向けた話が何より重要である。もちろん、その未来が明るいものであることを切望するのは、親であれば当然であろう。

翻って一般論は、状況の改善を社会や学校といったどこの誰だか分からないものに期待する。この圧倒的な温度差、リアリティの違いこそが、社会問題を生む構造の一部であるのかもしれない。今回のお話では、そういった問題意識を強く感じずにはいられなかった。

【企画制作】(株)エデュテイメントプラネット柳田 善弘、寺本 亜紀、水野 昌也、横田 孝宜

【取材協力】特定非営利活動法人 全国LD親の会 東條裕志理事長

【取材協力】特定非営利活動法人 全国LD親の会 東條裕志理事長