2015/12/16

「発達障害のある子どもたちの学びに関わる問題」 フォーラム 特定非営利活動法人 全国LD親の会 東條裕志理事長【前編】

今年度のCO-BOの第1回は、医師でもあるお茶の水女子大学 榊原教授に発達障害の全体像を医学の観点から、第2回では、東京都文京区立柳町小学校 元校長の秋山先生に、公立小学校におけるインクルーシブ教育の実践の内容を、第3回では、筑波大学附属大塚特別支援学校 地域支援部長であり地域コーディネーターとして7000の学校を支援されている安部先生に、発達障害のある子どもたちがどのようなことで「困っているのか」、学校や家庭ではどのような支援ができるのかを伺ってきました。

第4回となる今回は、特定非営利活動法人全国LD親の会の理事長である東條裕志氏に、発達障害のある子どもを持つ親の立場から、保護者や子どもがどのようなことで困っているのか、周囲にどのような支援を期待しているのかについてのお話を伺いました。

第4回となる今回は、特定非営利活動法人全国LD親の会の理事長である東條裕志氏に、発達障害のある子どもを持つ親の立場から、保護者や子どもがどのようなことで困っているのか、周囲にどのような支援を期待しているのかについてのお話を伺いました。

前編では、保護者の立場から見えてくる子どもの発達障害についての問題と、その背景となる周囲の理解について考えます。

「発達障害」のさまざまな定義や診断基準

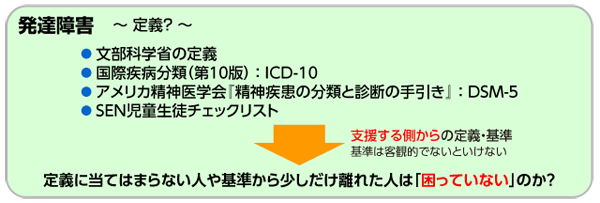

発達障害にはさまざまな定義や診断基準が存在している。

例えば、日本の発達障害者支援法による定義では、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」とされている。

例えば、日本の発達障害者支援法による定義では、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」とされている。

「定義」や「基準」は一つだけではない(東條理事長資料)

また、診断基準には、最新のものとして2013年にアメリカ精神医学会により公表された「DSM—5」がある。このほかの診断基準としては、世界保健機関(WHO)による「国際疾病分類第10版(ICD—10)」や、特別な教育的支援が必要な児童生徒のチェックリストである「SEN(Special Educational Needs:特別教育支援)チェックリスト」が一般的に知られている。しかし、東條理事長はいずれも支援する側が定めた定義や診断基準であるとし、「定義に当てはまらない人、基準から少しだけ離れた人は『困っていない』と認識されてしまうリスクがないか」と疑問を呈する。

制度運用のための基準は必要だが不十分

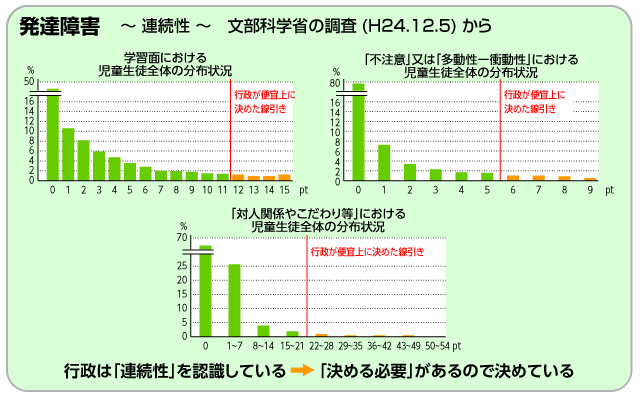

平成24年12月5日に文部科学省が発表した「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」では、「学習面」「不注意・多動/衝動」「対人関係・こだわり」のチェック項目で点数が高い児童生徒には特別な支援が必要とされている。

線引きはどのようにして決められたのか?(東條理事長資料)

行政関係者や医療従事者が特別な支援を行うためには何らかの基準が必要となるため、文部科学省は上図のような「線引き」をしている。線よりも右側にいる児童や生徒には特別な支援が必要とした上で、それぞれの子どもが抱える困難は異なるので、それぞれに適切な指導を、とうたっている。

東條理事長は行政の手続き上、何かしらの基準が必要なことは理解しながらも、この基準(数値)だけでは十分でないと言う。

能力のばらつきが大きいだけ その支援は「特別なこと」?

東條理事長は言う。「発達障害は『連続性(スペクトラム=虹の色)』の障害といわれています。それは、虹の色と色の間に境がないのと同じように、発達障害者と健常者との境目もぼやけていて、はっきりと分類されるものではないと考えられているからです。

また、複数のタイプが重複しているケースもあります。」そのことから、東條理事長は発達障害を「発達のばらつきが大きくて、そのために困っている人」と独自で定義している。

学校のテストの点数がすべて平均点の人はいないように、誰にでも能力のばらつきがあります。そのばらつきが大きいと、苦手なところもできるはずだと期待され、そのギャップに困ることが出てきます。ですから、ばらつきの大きさが問題なのです。ただし、能力のばらつきがあっても困っていなければ、それは個性の範疇として良いと思います。」

子どもが発達障害と診断された保護者には、「障害」という言葉にショックを受ける人が多いと東條理事長は言う。「発達障害の『障害』には『一生治ることのないもの』というイメージがあるようです。」

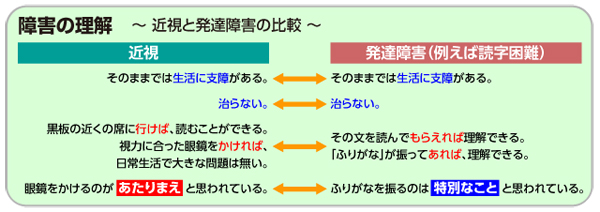

人と異なることは「個性」と捉えても、それが本人や周りにとって困ることであれば「障害」となってしまう。しかし、骨折であればじきに治るので生活に支障があっても障害者とは呼ばれない。では、治ることがない近視は障害になるのか。近視は生活する上で支障が生じる。近視の子どもと発達障害のある子どもを比較した図を見てほしい。

『多数派』への支援は「あたりまえ」、『少数派』への支援は「特別なこと」?(東條理事長資料)

いずれも「そのままでは生活に支障がある」し、「治らない」。「支援」はどうだろう。近視の子どもは、黒板近くの席に行けば文字を読むことができるし、視力にあった眼鏡をかけることで支障は少なくなる。それは「あたりまえ」だと受け止められている。それでは、発達障害の一つである読字障害(Dyslexia:ディスレクシア)はどうか。この場合には、文を読んでもらったり、ふりがなをふってもらうことで授業に参加できるのだが、そういった支援は「あたりまえ」だと受け止められているのか。東條理事長は、両者の大きな違いは「周囲の理解」にあると言う。すなわち、近視になれば眼鏡をかけるのは「あたりまえ」なのに、読字障害のある人が文を読んでもらうことは「特別なこと」なのだ。

近視の人が眼鏡を外したとしても何も見えなくなるわけではない。それと同様に、読字障害のある人もまったく読めないのではない。人と同じ速度で読むことは難しいけれど、時間をかけたり、支援があれば読むことができる。目の良い人は視力が0.4の世界を理解するのは「通常」では難しい。同じことが発達障害についても言える。

東條理事長は言う。「この両者は、『多数派』なのか、『少数派』なのか、そこが大きく異なっています。近視と同じように、発達障害自体は治らないけれど、支援があればできることもある。そのことを理解してほしいと思います。」

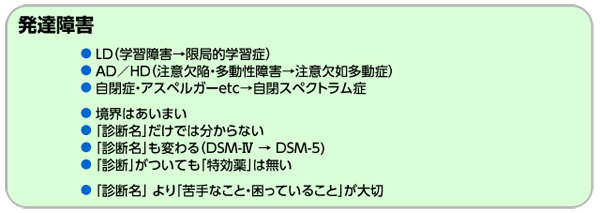

発達障害の境界はあいまいなので診断名に応じた特効薬はない

前述したとおり、2013年に世界的な診断基準「DSM—5」が公表され、診断基準が変更になった。LD(学習障害)からSLD(Specific Learning Disorder:限局性学習症/限局性学習障害)に、ADHD(Attention—Deficit/Hyperactivity Disorder)は注意欠陥多動性障害から注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害に、広汎性発達障害はASD(Autism Spectrum Disorder:自閉スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害)に変更になった。東條理事長は、「新たな診断基準であるDSM—5は、専門家が分類したものですが、本人や保護者には診断名よりもっと大切なことがある」と言う。発達障害はSLDやADHD、自閉スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害と分けられてはいるが、前述の通りその境界はあいまいだ。SLDやADHDと診断されたとしても、得意なこと、不得意なことは人によって異なる。

境界はあいまい。それゆえに対応もそれぞれ異なる(東條理事長資料)

東條理事長は言う。「医師や専門家にとっては、診断名は非常に大切なことです。ただ、保護者としては発達障害と診断されてからが問題なのです。なぜなら『どう対応すれば改善されるのか』その診断名に応じた『特効薬』がないからです。」

大切なのはその子が「何が苦手なのか」を知ること

発達障害のある子どもを持つ保護者にとって大切なことは、診断名よりもその子を見て、何が苦手なのかを具体的に知ることなのだという。LDは学習障害といわれている。読字障害、書写、計算などを基準としているが、「学習」とはそれだけではないと東條理事長は考える。例えば、幼少期の子どもが遊ぶときは、友達が何をやっているかを見て、それを真似しながら遊びの輪にはいっていくことが多いが、東條理事長の息子さんは友達の遊びの輪にはいることができなかった。それがなぜなのか当時は分からなかったが、実は息子さんは人の真似をするのが苦手なのだとあとから気付いたそうだ。このように、発達障害のある子ども自身、またその保護者が、何が苦手なのか、その本質に気付いていないことも多い。何が苦手なのかを分かっていれば、周囲もどう支援すればよいのかが分かる。しかし、発達障害への理解がなければ、人と同じ動きができない子どもは単に協調性が低いと思われ、対応が遅れることになってしまうのだ。

ADHDの場合は、動いていたほうが落ち着く人もいる。ADHDの症状ではないが身近な例では貧乏揺すりのようなもの。本人は気にならないけれど、周囲にはそれを気にする人がいる。周りが困らないよう、動かないことに注力してしまうと今度はほかのことができなくなるなど「動かないこと」に過大な努力が必要になる場合もあるのだ。

また、子ども同士のおもちゃの取り合いはよくある光景だが、発達障害のある子どもの場合は「おもちゃを持っている友達」が目に入らず、「おもちゃだけが漂っている」ように見えるので、そのおもちゃを取ってしまうということもある。それを理解しないで「友達のおもちゃを取ってはダメ」と言っても友達のおもちゃを取った自覚がないので何の役にも立たない。

また、子ども同士のおもちゃの取り合いはよくある光景だが、発達障害のある子どもの場合は「おもちゃを持っている友達」が目に入らず、「おもちゃだけが漂っている」ように見えるので、そのおもちゃを取ってしまうということもある。それを理解しないで「友達のおもちゃを取ってはダメ」と言っても友達のおもちゃを取った自覚がないので何の役にも立たない。

「こだわりが強いこと」を「俺ルール」と捉えると行動を理解できると東條理事長

自閉傾向の子どもは、人の気持ちを推し量ることが苦手だったり、暗黙の了解が分からなかったり、自分のこだわりが強かったりする。しかし、「こだわりが強いこと」を、自分が決めた「俺ルール」に忠実であると捉えることもできる。

例えば、東條理事長の息子さんの小学生時代の話。学校や家庭で「5時になったら帰宅」と決められていれば、テレビゲームの途中でも友達はみんなゲームをやめて家に帰るのだが、東條理事長の息子さんはデータをセーブするまで帰らなかったのだという。それは、「データをセーブしたらゲームをやめる」という「俺ルール」があったため、そのルールに忠実に従っていたからだ。

例えば、東條理事長の息子さんの小学生時代の話。学校や家庭で「5時になったら帰宅」と決められていれば、テレビゲームの途中でも友達はみんなゲームをやめて家に帰るのだが、東條理事長の息子さんはデータをセーブするまで帰らなかったのだという。それは、「データをセーブしたらゲームをやめる」という「俺ルール」があったため、そのルールに忠実に従っていたからだ。

自分で決めたルールの話はほかにもある。30歳代で初めてアスペルガー症候群と診断された作家のニキ・リンコさんの小学校時代の話。水やり当番になったのだが、雨の日に花壇の水やりをして先生に怒られた。それで「雨の日には水やりをしなくてよい」と自分自身で学習したため、次に雨が降った日に水やりをしなかった。ところがまた先生に怒られた。教室内の植木鉢には水やりしなければならなかったからだ。覚えたルールには忠実に動くが、何のためのルールなのかを理解して動くのが苦手。そう捉えることでこうした行動を理解することができるのだ。

発達障害のある子どもに対する3つの誤解

東條理事長は、発達障害のある子どもの理解については3つの誤解があると言う。

「いくらなんでも、このくらいは分かるだろう」

方向音痴の人、人の顔と名前を覚えられない人、片付けられない人、身だしなみが悪い人、苦手なこともさまざまだ。その苦手なことをできるようになることが、彼らにとっては何より難しい。他のことができるからといって、「いくらなんでも、このくらいは分かるだろう」、「このくらいはできるだろう」という考えで接しないでほしい。また、スポーツ選手が毎日同じタイムで走ることができないように、いつも同じようにできるとは限らないので、「この前はできたから今回もできるはず」という認識も持たないでほしい。

「頭がいいから困っていないのだろう」

学校の成績がよければ、困ることはないと捉えられがちだ。そもそも発達障害ではないと考える人もいるかもしれない。しかし、勉強ができるばかりに、できないことがあると、「なぜ、やらない」「なぜ、さぼる」と周囲から責められ、精神的につらい思いをすることが多くなる。勉強ができても苦手なことや困っていることがあると理解してほしい。

「困っていると言っていないから、困っていないのだろう」

自分の気持ちをうまく説明できない子どもは、本人から「困っている」とは言えない。それまでは周囲からの手厚い支援で本人が困っていると感じていないこともある。その場でないと、困っていると言えないこともある。「困っていることは嫌なこと」なので、忘れるようにしてしまうこともある。何に困っているのか分からないと支援することは難しいだろうが、言葉にださなくても困っていることを理解してほしい。

苦手なことに時間がかかるのは誰でも同じ

東條理事長は言う。「苦手なこととできないことは違います。苦手なことは時間と労力をかければできるようになります。でも、一生懸命苦手なことに取り組んでいても、周囲から急かされたり、嫌なことを言われると『やりたくない』という気持ちになってしまうのです。」

ここで、発達障害のある子どもたちが学ぶときの気持ちを疑似体験してみよう。下図を見てほしい。文章の中にA1とあれば「な」と読み替える。A2だったら「せ」。「あB2A3だB3で、A4B1B4んA2B1」を解読すると、「あ さ ひ だ け で は つ か ん せ つ(朝日岳で初冠雪)」と書かれていることが分かる。しかし、普通に平仮名を読むのに比べるとかなり時間がかかるのが分かる。これが教科書だと考えると、毎回このような解読作業をしていれば、内容を理解するまでに疲れてしまい、こうした繰り返しで「やりたくない」と感じてしまうのではないだろうか。

解読するのに、時間がかかるし、根気がいる(東條理事長資料)

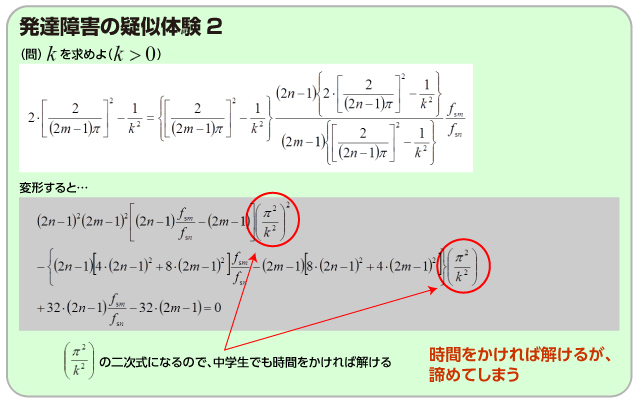

次は計算式で疑似体験してみよう。左図の式はよく見れば加減乗除しかない二次方程式の問題なので中学生でも時間をかければ解けるだろう。しかし、この式を見て解く気持ちになるだろうか。 東條理事長は言う。「仮に、この式を解こうと考えた場合、時間がかかったり、解けなかったりしてもそれほどプレッシャーは感じないはずです。それは、自分を取り巻く人も同じだから、つまり『多数派』だからプレッシャーが少ないのではないかと思います。」

難解に見える計算式。解く気持ちがなくなってしまう(東條理事長資料)

これらは一例だが、発達障害のある子どもは、特定の分野についてほかの子どもと同じことをするにも多くの時間と労力、そして気力が必要であることを理解してほしいと東條理事長は言う。知能が高い子、低い子、一目見ただけで覚えられる子、何度見ても覚えられない子、一度聞いたら忘れない子、聞くことが苦手な子、動き回る子、腰が重い子、ある部分の感覚が鋭い子、鈍い子、発達障害のある子ども一人ひとりに違いがあって、みんな同じではないのだ。

理解されないことがさらなる障害を生む

勉強ができたり、何か得意なことがあるような子どもの場合、周囲は彼らが特定の分野で苦手を持つことを理解せず、「なぜやらない」、「さぼっている」、「ふざけている」と怒ることが多いという。そして、人一倍の努力で取り組んでできるようになっても、「やればできるじゃない」と言われる。それは、「今までやってなかったからだ」という非難の言葉になるのだ。

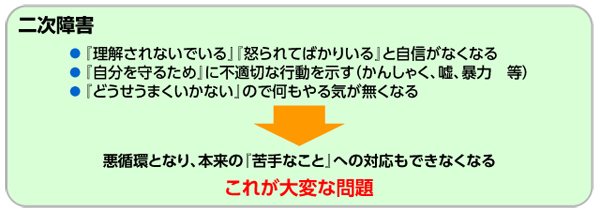

本来苦手なことについての対応以前にさらなる問題が起き、悪循環になってしまうことも(東條理事長資料)

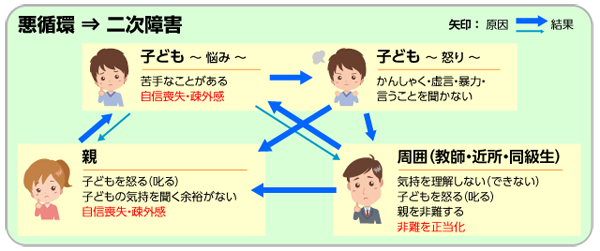

当事者の子どもにとって、周囲にとって、そして親にとっても状況はどんどん悪くなる一方(東條理事長資料)

怒られてばかりで自信をなくし、その状態が続くとやる気がなくなる。そうなると人から何かを言われても話を聞かなくなる。やっとの思いで10分かけてできた課題が、ほかの人は5分でできたと言われたら、どう思うだろうか?努力したのに理解されず、非難され続けることでやる気がなくなり、次第に「どうせ・・・」という言葉がでてくるのではないか? 東條理事長は「『どうせ』という言葉は注意信号です」と言う。こうなると非難され続けている自分を守るためにかんしゃくを起こしたり、嘘をついたり、暴力をふるったりするようになる。そうすることでまた非難される。本人は一生懸命取り組んでいるのに、周囲から責められる。そのような悪循環から「二次障害」に陥ってしまうのだ。そうなると、本来取り組むべき苦手なことへの対応もできなくなってしまう。

親はどうしても子どもの苦手な分野に注目して、叱ったり、怒ったりする。苦手なことに努力して取り組んでいるのに、結果が出せず叱られてばかりいると、子どもは自信をなくし、疎外感をもつ。それは子どもの不適切な行動にもつながっていく。

周囲の無理解が親の二次障害まで引き起こす

初めは、周囲は子ども本人を非難するが、次第に「親はいったい何をしていたのだ」という話になってくる。こうした非難を教師や医師、上級生など発言権のある人がすると、その周囲も従うようになり、状況はどんどん悪くなる。子どもだけでなく、今度は親も自信をなくしてしまうのだ。こうして子どもだけでなく親まで二次障害になってしまう。自信をなくした親は、子どもの気持ちを聞く余裕さえなくしてしまう。

特に母親は「子どもの育て方を間違えたかもしれない」と悩む人が多いという。小学校に入学すると、ほかの保護者や地域の人からいろいろ言われるようになる。家族が味方になるとは限らない。実際、子どもの祖父母との関係が悪くなったり、夫婦仲が悪くなったりして離婚に追い込まれることも少なくないそうだ。夫や子どもの祖父母から初めのうちは「お前の育て方が悪い」、「かわいい孫を障害者扱いするな」と言われ、さらに、大変なことが分かってくると今度は「うちの家系にそんな子はいない」とまで言われた会員もいるという。親までも周囲に非難され続け「どうせ・・・」となってしまう。本来、子どもの一番の支援者は親のはずなのに、その親が子どもを支援する気持ちを持てない状態になる。こうして当の困っている子どもたちがより追い込まれていくことも少なくない。

二次障害をなくすために

「息子は小学校6年生で発達障害と分かりました」と東條理事長。「小学校入学前から普通と違うと思っていましたが、原因が分からなかったため『何やっているんだ!』と怒ることも頻繁にあり、子どもが自信をなくしてしまいました。」自信喪失などの二次障害はその期間が長ければ長いほど、その回復には時間がかかってしまう。1年、2年では戻らないことも多い。「だからこそ、まず二次障害を起こさないことが何より大切」と早期対応の必要性を東條理事長は訴える。

後編では、二次障害から生じる悪循環を止めるための環境づくりや周囲の対応についてお伝えします。

【企画制作】(株)エデュテイメントプラネット柳田 善弘、寺本 亜紀、水野 昌也、横田 孝宜

【取材協力】特定非営利活動法人 全国LD親の会 東條裕志理事長

【取材協力】特定非営利活動法人 全国LD親の会 東條裕志理事長