2015/09/28

「発達障害のある子どもたちの学びに関わる問題」 フォーラム NPO法人特別支援教育研究会 未来教室 秋山明美先生(東京都文京区立柳町小学校 元校長)【後編】

前編ではインクルーシブ教育とは何か、秋山先生が公立小学校の校長時代に取り組まれた実践例から紐解きました。後編では、秋山先生が校長されていた当時の文京区柳町小学校の学校生活における1日の流れ、学校内のユニバーサルデザイン、子どもや教師、保護者たちの変化、そして、秋山先生の現在の取り組みについて伺っていきます。

学校生活では「所属級」を拠点として、個別に教室を移動する

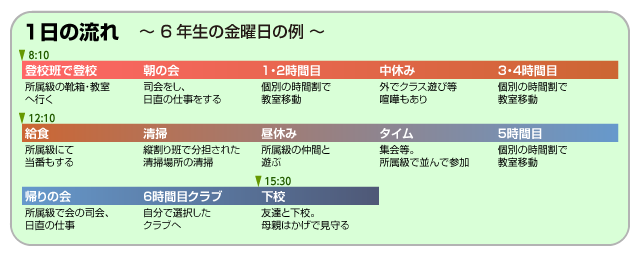

ではまず、前編で紹介した当時の柳町小学校におけるインクルーシブ教育の取り組み実践を、以下の図にあるように、特別支援学級6年生の1日の学校生活の流れから、具体的に見てみよう。

参考: ある特別支援学級の6年生の金曜日の例(秋山先生ご提供資料)

【朝=所属級で司会も日直も一緒に担当】

まず、朝の登校時間は8時10分。全児童の下駄箱と傘立てが五十音順に並んでいるので、登校したらそこに靴を入れて内履きに履き替える。発達障害の子でもアイウエオ順に追えば自分の下駄箱がわかるからだ。そこから通常学級の児童も特別支援学級の児童も全員が「所属級」と呼ばれる教室に登校する。すべての子どもたちが、この所属級を拠点として、必要に応じて各自が個別の時間割に合わせて教室を移動する。従って、すべての児童が所属級にランドセル置き場があり、自分の机がある。登校したら担任に連絡ノートを提出し、その場で所属級の「朝の会」に全員が参加する。そこには必ず支援員等がつくようにしていたという。毎朝、所属級に登校することで、通常学級の児童も特別支援学級の児童も、同じクラスメイトだという意識を持つことができる。

名字のアイウエオ順で二人一組の日直の役割は全員回ってくるので、特別支援学級のAさんと通常学級のBさんがペアで日直になる場合もある。二人で日計表を校長室に持って行く。このように朝の会、給食時間、清掃時間、帰りの会、係活動はすべて所属級で一緒に行われる。また、クラブ、委員会、登校班活動、縦割り活動、行事も一緒に行われる。

【日中の授業=個別の時間割に合わせて毎時間移動】

学習は図工、音楽、体育、家庭科、道徳は全児童が所属級で受け、そのほか主要4教科の国語、算数、理科、社会については個別の時間割となる。授業が始まると、交流共同学習で所属級に残る子もいれば、少人数の個別学習の場合は別教室に行く。交流共同学習の時間も、国語の特定の単元だけ、算数の九九だけ所属級で学ぶ。子どもたちが21人在籍していると21通りの時間割があり、各自の時間割に沿って教室を移動していく。その実現のためにも教師がつくった教材は柳町小学校に帰属するものとして、教師間で誰もが使えるように共有していたという。

【中休み=一緒に校庭等で過ごす】

子どもたちが一緒に過ごす時間に小さなトラブルはつきものだ。それもよしとして、なぜそうなったかの原因と、どうすればよいかの対策を、その都度担任が間に入って話し合って解決するようにしていたという。

【給食後=朝礼集会の時間を変えて混乱をなくす】

昼休みの後には「タイム」という集会時間がある。不定期に校庭や体育館で朝集会を行う学校は少なくないが、同じ習慣を好む発達障害の子にとってはそれが非常に負担になっている。そこで、秋山先生が校長時代は、不定期の朝集会は廃止し、毎朝所属級に直行することに統一した。そして、全校児童が集まっている給食後にこの集会の時間を組み込んだ結果、朝のトラブルや遅刻が大幅に減ったのだという。また、給食後であれば担任が引率して所属級のクラスメイトと一緒に集合場所へ向かうことができるので朝集会に遅刻しそうになって泣き出す子もいなくなったそうだ。

【下校前=一緒にクラブ活動後に下校】

金曜日にはクラブ活動の時間があり、一緒に活動をする。その後、所属級で帰りの会を行い、友だちと下校する。

このように、当時の柳町小学校の1日を通してみると、通常学級と特別支援学級とに分かれた一般の小学校とは比較にならないほど、学校生活の中で共に過ごす時間が多いことがわかる。 また、学校で行う移動教室や避難訓練、〇〇学習といった社会科見学などの行事も全児童一緒に行っていたという。

誰にでもわかりやすいデザインに

発達障害のある子は、変化に対応するのが苦手な子が多い。担任が替わったり、教室が変わったり、やり方が変わったりすれば、そのたびに混乱してしまう可能性が高い。秋山先生は、混乱を防ぐために、視覚的にできるだけわかりやすく工夫するデザインを取り入れていたという。

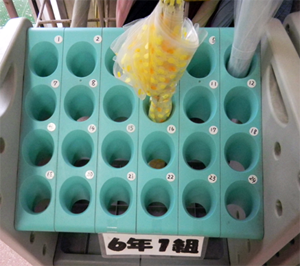

まず、登校時と下校時に分かりやすく靴を履き替えられるよう、全児童の下駄箱と傘立てを五十音順に並べ、下駄箱や傘立ては一人ひとつ、自分の場所を固定した。

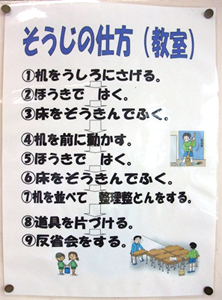

また、清掃や給食の手順も教室に貼り出した。

また、清掃や給食の手順も教室に貼り出した。

当時の柳町小学校6年1組の傘立て

手順を示すことで混乱を防ぐ

発達障害の子どもは、黒板周りにいろいろな物があると、気が散って注意散漫になってしまうので、教室の前面の掲示物は全校で揃えた。このことにより、どの教室に行っても掲示板が同じなので落ち着くのだという。

教室の表示は子どもが顔を上げて見るのではなく、目線に入るように低い位置で表示した。廊下を歩けば自然に視界に入ってくるので混乱を招かないようにするためだ。

黒板に集中できるように教室を整える

児童の目の高さにある「理科室」の表示

東日本大震災のとき、うずくまって泣く子を、通常学級の子どもたちが連れて来た

インクルーシブ教育に取り組んだことで、子どもたちと教師、保護者にどのような変化があったのかを秋山先生に伺った。まず子どもたちの変化はどうか。

「子どもたちが一番よくわかっています。私が校長として着任したばかりで何もわからないときでも『先生、そう言っても○○君は動かないよ、こういうふうに言った方がいいよ』と教えてくれるんです。東日本大震災のとき、上級生はクラブ活動で、1年生から3年生は下校途中でした。うずくまって泣いてしまった特別支援学級の子たちを通常学級の子どもたちが地域の人たちと一緒に学校まで連れて来てくれました。」

子どもたちは特別支援学級の子たちと日常的に接していることで、どう対処すればよいかを緊急時でもちゃんと判断できるまでに成長している。大人でもなかなかできることではない。

「子ども同士が関わり合えば自己主張して必ずトラブルは起きます。その都度、相互理解をさせることによって次のステップに進めることと、次の活動時には一緒に仲良くやれるよう慣れていくことが大事だと思います。」子どもの成長のためには、とにかくトラブルを避けようとするのではなく、トラブルが起きることを前提として解決に導いていくことこそが大切なのだ。

保護者はどのように変化したのだろう。

秋山先生は名簿に特別支援学級の子として印を付けるようなことを一切しなかったが、登校班で一緒の通常学級の上級生の保護者が危険性を懸念して、校長室に訴えに来たことがあるという。また、通常学級の保護者からは、「なぜ障害のある子と一緒に何でもやる必要があるのか」という訴えもあったという。これに対して、秋山先生は、毎月1回班会議を行い、班登校で困ることと解決策を出し合う場を設けたという。また、特別支援学級に入学する子どもの保護者が同じ登校班の上級生に説明をして、その子の特性を理解してもらうようにしたという。

最初から拒否せず、どうすればうまくいくかの工夫を重ねる経過の中で理解を深め、当初は反対していた保護者が態度を変えて協力的になったというエピソードもあるそうだ。 秋山先生は言う。「つまり、これが社会の縮図で、柳町小学校は小さな共生社会なんです。口で言うのではなく、実際に子どもたちが関わり合うなかで共に生きるということを身につけていったのではないかと思っています。」

教師に対しては、ことあるごとに「障害がある、なしに関わらず、誰もが地域の学校で学べる教育」であるインクルーシブ教育の理念を伝え続けていたという。

「安全を盾にして、障害がある子どもがいたらできないと反発する教師もいました。例えば体育の時間に『今度の授業は試合なので、○○ちゃんが入ると安全を確保できません』と言ってきたので、『あなたができないと思っているのなら、子どもたちに考えてもらえば?』と突き放したんです。そしたら子どもたちはちゃんと危なくならないようなルールをつくってくれました。これを機会に、教師たちも子どもと一緒にどうすれば全員で参加できるかを考えて工夫していくようになりました」という。

どの地域でもインクルーシブ教育に取り組むことは可能

他の地域ではどのようにすればインクルーシブ教育が実現可能なのかを聞いた。まず、学校の立場からはどうか。

「自治体が求める教育目的に合っているかという問題はあると思います。でも、『障害の有無に関わらず、子どもはみな同じである』ということは、幼稚園や保育園でやってきたこと。そのまま義務教育の中でもインクルーシブ教育をすると意思表示をすれば、実践できると思います。文京区には『高齢者と障害者にやさしい街』というインクルーシブ教育にぴったりのスローガンがありました。そのような視点から行政側のトップダウンで実践するのも一つの道です。ただ、特別支援教育は校長に権限を任されているので、校長が前向きな姿勢で正しくインクルーシブ教育の意味を伝えることができれば実践できるのではないでしょうか。」

また、秋山先生は、学校が自主的にモデル校となるよう提案する。

「発達障害の子が授業を理解できずに騒いだり離席したりしてしまうと、その対処をどうすべきかと対処療法に近い考え方をしがちです。その前に、どうすれば騒がないようになるか、離席しなくなるかを考えることが大事。発達障害の子だけでなく、みんなが理解できる授業にすることを目的として、モデル校に手を挙げてしまうのも一つの方法だと思います。」

一方で保護者側からはどうか。

「保護者が学校に対して『うちの子をなんとかしてください』とすべて任せてしまうのではなく、保護者自身がインクルーシブ教育に関する世界の動き、国策の流れからアプローチして保護者の声で学校や行政を動かしていくことはできると思います。特に通常学級にいる発達障害のお子さんに対して、学校側は『合理的配慮』として、適切な環境整備をする義務があります。発達障害の子どもにタブレットを使った教育を採用している学校も増えてきているので、そのような事例を示すのも効果的だと思います。」

「保護者が学校に対して『うちの子をなんとかしてください』とすべて任せてしまうのではなく、保護者自身がインクルーシブ教育に関する世界の動き、国策の流れからアプローチして保護者の声で学校や行政を動かしていくことはできると思います。特に通常学級にいる発達障害のお子さんに対して、学校側は『合理的配慮』として、適切な環境整備をする義務があります。発達障害の子どもにタブレットを使った教育を採用している学校も増えてきているので、そのような事例を示すのも効果的だと思います。」

国の方針はインクルーシブ教育推進に動いている。誰かにやってもらおうという態度ではなく、これからの社会のために主体性を持って動けば、どの地域でも実現できる可能性はあるということだろう。

地域の中にある義務教育後の学びの場が「未来教室」

秋山先生は柳町小学校校長を退職後、支援者とともにNPO法人特別支援教育研究会・未来教室を立ち上げた。ここでは、どのような教育を行っているのか。

未来教室は柳町小学校からほど近いビルの2階にある

障害のある子どもたちの中学卒業後の選択肢は限られている。就労のための単純作業訓練をするのではなく、子どもたち自身が学ぶ喜びを感じ、可能性を伸ばせる所に通わせたいと多くの保護者たちは願う。そのような、特別支援教育の学びの継続を希望する保護者たちの要望を受けてできた、地域内の通所施設となる学習の場が未来教室なのだ。

「一人ひとりの個性、特性を尊重し、地域とかかわり合いながら自立できることをめざして、幅広い学習活動を行っています。まだまだ手探りです。通所施設として、一人一台のパソコンを設置して、各自が日記を書いたり予定表をつくったり、就労につながることも意識しています」と秋山先生は話す。

出典: NPO法人特別支援教育研究会 未来教室

学びの場であることから、未来教室では個別支援計画を作成して、国語、数学、理科、社会、英語といった主要教科の授業を行っている。個性や特性、可能性を伸ばすために音楽、ダンス、造形の時間もある。体力をつけるため全員でプールにも通う。さまざまな学習を経験できるカリキュラムになっている。

訪問日に音楽の学習活動を見学した。公立小学校でも指導をされた音楽の先生が「大きな歌」を輪唱できるように一人ひとりに合わせて誘導しながら授業を進めていた。歌を歌った後、一人ひとりの持ち方を指導しながらリコーダーを吹いて演奏をした。ずっと笑顔のまま楽しそうに取り組む子も複数いた。どの子どもたちも尊重され、ここを学びの居場所としている様子が伺えた。

未来教室の音楽の授業

環境が変わることへの対応が苦手な発達障害のある子どもたちは、義務教育終了後の特別支援学校高等部や就労支援施設などで環境になじめないと、選択肢が少ないことも加わり、そのまま家に引きこもってしまうケースもある。

一人が歌い終わると先生はハイタッチをして褒める

生徒の表情には「できた」という達成感がある

義務教育からなじんでいる仲間と共に学びを継続できる場があるのは、本人はもちろん、保護者にとっても安心であるに違いない。

地域社会の中で新たな種まきが始まっている

未来教室での教育は、文京区内の公共施設、大学などにも働きかけて協力を得ている。

毎週水泳の授業の帰りには、地域の商店街で買い物の練習をする。大学の学食では学生たちに混ざって昼食をとる。また、週1時間、スポーツ施設の管理会社と連携して公園清掃をしている。18歳未満なのでアルバイトはできないが、その対価として、書店に行って好きな本を購入し、働くとはどういうことかを学んでいる。このように地域の人々と関わり理解を得ながら、少しずつ社会性を身につける練習を重ねていく。

「就職したらこの仕事をあてがうというのではなく、仕事については逆の視点で、彼らの特性から見つけられないかと思っています。例えば、非常に几帳面で少しのズレも許さないようなこだわりのある子が、その特性を仕事に活かせるのではと協力者である大学教授とも話しています。」

秋山先生の柳町小学校での取り組みは、地域社会にフィールドを移し、新たな種まきが行われているようだ。

すべては、子どものためになっているか

インクルーシブ教育に取り組もうとすることは、多忙な現場の校長や教師たちにとって覚悟のいることである。障害のある子の保護者からは「通常学級でいじめられるのでは」といった心配もあるだろう。通常学級で障害のない子の保護者からは、「なぜ、うちの子が障害のある子の面倒をみなくてはならないのか」という疑問や反発がわくことも予想がつく。そういった板挟みや反対意見と向かい合うこともまたエネルギーを必要とする。数限りないマイナス要素のなかで、秋山先生は、校長として学校側の揺るがぬ覚悟と決意、姿勢を貫いた。

秋山先生は、何度も「子どものためになっているか」という言葉を使われていた。この言葉が大きな指針となっていたのだろう。

NPO法人特別支援教育研究会 未来教室 秋山明美先生

柳町小学校で過ごした自閉症の児童の母親が、学校に来る度、わが子を仲間に入れて普通に接してくれる周囲の子どもたちの様子にいつも感激し、その子どもたちに「○○ちゃんのお母さん」と呼ばれることにこの上ない喜びを感じていたという。それまでわが子に友だちがいなかったことから、そのように周囲の子どもから呼ばれた経験がなかったのだ。

そういった、障害のある子どもと保護者たちの喜びのエピソードを分かち合う機会を持つだけでも、少しずつ通常学級の保護者の賛同者、協力者も増えていくのではないだろうか。

柳町小学校はインクルーシブ教育のモデル校となった2008年〜2010年に、特別支援学級の子どもだけでなく、通常学級の児童数も増加した。児童数が減少する都心の小学校にありながら、2012年は44名の卒業生に対し、67名の新入生が入学している。秋山先生は「保護者の方は特別支援教育の対象でない自分のお子さんもきっと大事にしてくれる学校と期待されたのではないでしょうか」と、「子どものために」という姿勢が評価されたと分析している。

日本でのインクルーシブ教育の取り組みはまだ始まったばかりである。今後、全国からさまざまな事例が出てくるだろう。それを牽引してくれるのは、大人たちが考える以上に、障害のある子どもたちと柔軟に対応しながらあらゆることを吸収し、成長を見せる、頼もしい子どもたちなのかもしれない。

当時柳町小学校でインクルーシブ教育を受けた子どもたちは現在、大学生や高校生になっている。この子たちが社会に出て、インクルーシブ教育とは縁のなかった人たちと過ごす中で、何かしらの答えがでるのではないだろうか。

Editor’s eye

教師はとにかく忙しい、という話はよく聞く。朝早くから児童の指導にあたり、その前後には授業の準備がある。授業後には教師間の会議や保護者対応があり、その他事務作業もあると想像すると、かなりの負担だ。

秋山先生が実践されてきたように、発達障害のある子どもたちの支援には、教師にすべてを期待するのではなく、保護者はもちろん子どもたちにも理解や協力を得る必要があるのだろう。

未来教室の取材にあたって、発達障害のある子どもたちが職業訓練を行うケースがある中、教科教育に取り組む理由をたずねた。

「未来教室ももっと就労にシフトした方がよいのでは、と言われることがあります。ただ、子どもたちは小中学校での授業ではできなかったことがここでできるようになることで、自信だとか成就感、達成感を持てるようになるんです。そうした成就感や達成感がないと、たとえ就労できたとしても結局は勤めあげられない可能性が高くなります。そうなったときに次はどうなるのかというと、引きこもるしかないですよね。」

保育園や幼稚園からはじまり各種学校を経て社会で活躍するまで、それぞれのプロセスに携わる大人たちが、次のプロセスに無事に子どもたちを送ることだけに注力するのではなく、もっと広く長い視野で「すべての子どもたちにためになっているか」を考える必要を感じた。

【企画制作】(株)エデュテイメントプラネット柳田 善弘、寺本 亜紀、水野 昌也、ライター 羽塚 順子

【取材協力】NPO法人特別支援教育研究会 未来教室 秋山明美先生

【取材協力】NPO法人特別支援教育研究会 未来教室 秋山明美先生