2015/08/25

「発達障害のある子どもたちの学びに関わる問題」 フォーラム お茶の水女子大学 榊原洋一教授編【後編】

2012年の文部科学省の調査では、小中学校の通常学級でも6.5%の子どもたちが発達障害の可能性があるという結果が得られました。特別支援教育の対象が知的障害児と肢体不自由児を合わせた2%前後であったのに対し、ADHD(注意欠陥多動性障害)の発生頻度が2.5%にのぼったことは教育関係者にとって衝撃でした。

後編ではこのADHDを中心に、お茶の水女子大学副学長 榊原洋一教授にお話を伺います。

ADHDの治療方法

ADHDの治療目的は大きく3つ挙げられる。症状の軽減、合併症(併存障害)の予防、QOL(クオリティ・オブ・ライフ=人間らしく満足して生活すること)の改善だ。

では、ADHDの治療方法には、どのようなものがあるのか。ADHDの治療方法には、行動療法、環境変容法、そして薬物療法の3つがあり、いずれかを組み合わせて行われる。

では、ADHDの治療方法には、どのようなものがあるのか。ADHDの治療方法には、行動療法、環境変容法、そして薬物療法の3つがあり、いずれかを組み合わせて行われる。

まず、これまで主流とされてきた行動療法はどのようなものか。

ADHDの子どもたちは自覚のない不適応行動に対し、周囲から叱られ続けて自信を喪失し、重度の場合にはうつ的な症状にまで発展してしまうことがある。まずは本人に不適応行動を自覚させ、その行動を適切な行動へと変えていく練習を重ねる。厳しすぎない程度の罰を与え、適応行動がとれたときは、ほめたりごほうびをあげ、徐々に適応行動がとれるように導くものである。

「駐車違反をした場合、警察官は笑顔でやって来て、違反切符を切りますよね。そして駐車違反をした人は、その人格を攻撃されることなく、自分がルール違反をしたことは自覚できます。そんなイメージです」と榊原先生は言う。

「駐車違反をした場合、警察官は笑顔でやって来て、違反切符を切りますよね。そして駐車違反をした人は、その人格を攻撃されることなく、自分がルール違反をしたことは自覚できます。そんなイメージです」と榊原先生は言う。

また、環境変容法としては、保健室でもよいので教室とは別室となるクールダウンスペースをつくり、その空間に移動させて気分を落ち着かせる方法も効果がある。

しかし、ADHDにおける行動療法や環境変容法は人手と時間がかかり、結果的にコストがかかっただけの効果が見えにくいことから、最近では単独でも効果があらわれやすい薬物療法を用いるケースも増えている。

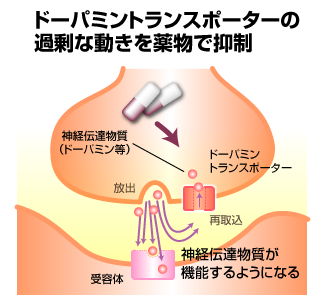

神経細胞にあるドーパミントランスポーターの過剰な働きを抑え、神経伝達物質の機能が十分に発揮させることで、高い割合でADHDの症状も抑えることができるのだ。

薬には食欲がなくなる等の副作用があるが、アメリカでは小学生の2.8%にあたるADHDの児童がリタリン(※2)による治療を行っており、80~90%の軽快改善が多くの研究によって証明されている。

榊原先生は「薬がすべてではない」という前提で、薬物治療は早期に効果が現れるケースが多いため、ADHDで困難を抱えている場合は薬物治療を試みることを勧めている。

※2 現在、日本では主成分を同じくする「コンサータ」が使われている。

ADHDの治療は子ども自身のため

ADHDの子どもたちへの治療はなぜ必要なのか。集団生活で他者に迷惑をかけないためだろうか。

榊原先生は「ADHDの子どものQOLをより良いものにするため」と話す。

榊原先生は「ADHDの子どものQOLをより良いものにするため」と話す。

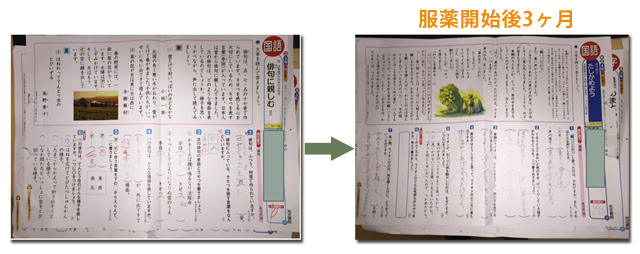

ADHDの治療によって、QOL向上につながった東京都内の小学3年生の事例を伺った。その児童はADHDの特徴が強く出て授業に集中できず、ノートに書きなぐる文字はほとんど読めなかった。

しかし、医療的なサポートを受け、薬の服用を機に自身では抑制が難しかった問題行動が軽減され、授業に集中できるようになったという。書く文字が整いはじめ、漢字の書き取りテストが8点から54点に、0点だった文章題テストは90点に上昇。ここまで劇的に点数が上昇するケースは珍しいというが、ADHDの治療によって本人が自信をもてるようになった好例といえる。

しかし、医療的なサポートを受け、薬の服用を機に自身では抑制が難しかった問題行動が軽減され、授業に集中できるようになったという。書く文字が整いはじめ、漢字の書き取りテストが8点から54点に、0点だった文章題テストは90点に上昇。ここまで劇的に点数が上昇するケースは珍しいというが、ADHDの治療によって本人が自信をもてるようになった好例といえる。

参考:榊原先生ご提供資料

ADHDの7割は他の発達障害を併発している

ADHDの子どもたちのQOL向上のために「自尊感情の低下」を防がなくてはならないと榊原先生は指摘する。

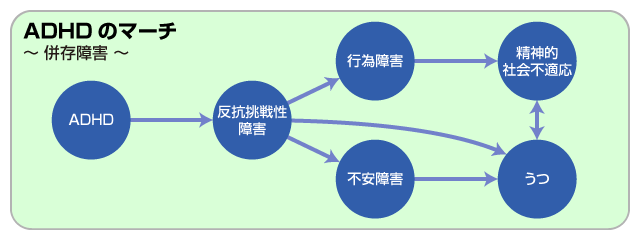

乳幼児がアトピー性皮膚炎の発症後は気管支喘息、アレルギー性鼻炎、じんま疹と、次から次へとアレルギーが形を変えて、進行してゆくことを「アレルギーマーチ」というが、ADHDの子は「ADHDマーチ」として二次障害発症の道筋が予測できると榊原先生は言う。

ADHDの子どもたちは、その行動特性を理解されずに非難や叱責を繰り返されることで、自信を失ったり、自尊感情を傷つけられるだけでなく、反抗心や反発心を抱く場合がある。

乳幼児がアトピー性皮膚炎の発症後は気管支喘息、アレルギー性鼻炎、じんま疹と、次から次へとアレルギーが形を変えて、進行してゆくことを「アレルギーマーチ」というが、ADHDの子は「ADHDマーチ」として二次障害発症の道筋が予測できると榊原先生は言う。

ADHDの子どもたちは、その行動特性を理解されずに非難や叱責を繰り返されることで、自信を失ったり、自尊感情を傷つけられるだけでなく、反抗心や反発心を抱く場合がある。

参考:榊原先生ご提供資料

「ADHDの子どもは反抗挑戦性障害になり、そこから分かれます。メンタルエネルギーのある子はここから行為障害、精神的社会不適応へと二次障害を併発し、非行などにつながることもあります。一方元気のない子どもは不安障害やうつになりやすいのです。」

二次障害が発症した後では、専門家でもその原因がADHDからくるものかの見極めが難しくなり、症状の改善にも時間がかかる。そこでADHDの早期発見によって「自尊感情の低下」を防ぎ、ストレスを軽減することが重要になってくる。

日本ではまだADHDの併発に関する具体的なデータはないが、アメリカで6〜17歳の小児の保護者を対象にランダムに約6万件電話調査を行った結果によると、「ADHDの診断を受けた」という子どもが8.2%、そのうち学習障害を併発していた子は約半数の46.1%で非ADHDの9倍以上であった。行為障害は約3割の27.4%で、続いて不安障害、うつ病、言語障害などの併発がみられた。「ADHDのみ」という子は約3割、残り7割は何らかの障害を併発しており、3つ以上の障害を併発する子もいた。 確率が高いのは学習障害と行為障害の併発である。

これらのデータから、榊原教授は「ADHDは小児期の精神疾患の温床」と言う。「複数の障害を持つ本人はさぞつらいでしょう。読み書きができず、黒板の文字は写せず、きょろきょろしては教師に叱られ、理解のない学校に行ったら毎日地獄のようなはずです。」ADHDの子どもを苦しめるのは教師だけではない。「ADHDの子は、いじめかえせないというデータもあります。通常、いじめられっ子は、やり返そうといじめっ子にもなるのですが、ADHDの子は相手の心理を察することができないため、効果的にいじめ返すことができない。通常は10%の子がいじめられた経験を持ち、自分もいじめた経験を同じ10%持っているのですが、ADHDの子はいじめを受けた子が30%に対し、自分からいじめた経験はほとんどいませんでした」と、ADHDの子が教室内で一方的にいじめの被害を受けやすい問題も指摘している。

ADHD のマーチで示したように、周囲の無理解やいじめなどが繰り返されて自尊心を失うと、周囲に対する反発心や反抗心を募らせて、わざと周囲の指示を無視したり、逆らって挑発的な行動をとる「反抗挑戦性障害」という状態から、暴力をふるったり、破壊行動を起こすなどの「行為障害」へと移行し、最悪の場合、犯罪にまで及ぶケースもある。

発達障害への適切な理解や支援が進むことは、犯罪による社会的損失を抑制するだけでなく、これからの将来を担っていく健全な若者を増やすことにつながるのだ。

発達障害への適切な理解や支援が進むことは、犯罪による社会的損失を抑制するだけでなく、これからの将来を担っていく健全な若者を増やすことにつながるのだ。

相談先がシステムとして確立されていない

発達障害は生まれつきの障害であり、他の障害と比べてわかりづらいものの幼い頃からその言動に傾向がある。それでは誰が最初に気づき、どのようなケアができるのだろうか。

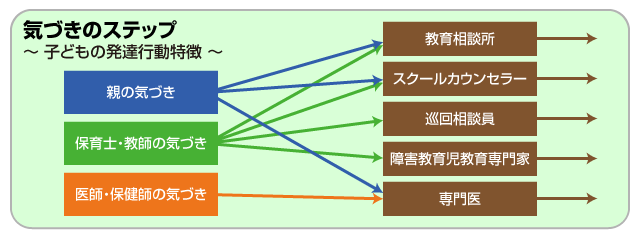

最初に子どもの行動特性に気づくのは誰か。一般的に3つのケースが考えられる。家庭での親、教育現場での保育士や教師、自治体が行う乳幼児検査での医師。しかし、親は専門知識の有無に関わらず「自分の子どもに限っては発達障害ではないだろう」という心理が働き、発見が遅れることが多いという。また、保育士や教師は専門知識があり、それとなく発達障害の可能性を感じながらも、それを保護者に伝えることに躊躇することもある。そして発達障害は集団活動の中での観察も重要であることから、乳幼児検査だけでは発見が難しい場合もある。

発達障害の可能性を発見されたとしても、最初に気づく人によって教育相談所、スクールカウンセラー、巡回相談員、専門家、専門医など現状では相談先がまちまちである。

相談先に迷う場合はどうするのか。

相談先に迷う場合はどうするのか。

発達障害の相談先には小児神経科、児童精神科のある医療機関やクリニックで受診してみることが望ましいが、その前にかかりつけの小児科医師に相談をして医療機関を紹介してもらうことも可能だ。また、医療機関の受診前に地域の保健センター、子育て支援センター、児童相談センターといった機関や自治体の窓口に相談することもできる。ただし、発達障害について詳しい人というのは、教育・医療機関にもまだごく少数なので、セカンドオピニオンも視野に入れるべきだろう。

参考:榊原先生ご提供資料

東京都を例に挙げると、発達障害と診断された就学前の児童が小学校の通常学級、特別支援学級、特別支援学校のいずれに入学するかは、保護者と就学相談と医師診断の3者の意見を総合するが、最終的には医師診断によって決定されるシステムになっている。

たとえ親が通常学級に行かせたいと願っても、相談をした医師に「通常学級は不適切」とされたらかなわないことになる。しかし、その現行システムに対して榊原先生は「教育者ではない医師が教育的判断を下すのはいかがなものか」と、異論を唱えている。

また、一度特別支援学校に入学したら、公立の通常学級に転校することは難しい。この「片道切符」のような現状が「なんとしても小学校の通常学級に入れたい」と考える親が増える一因ともなっている。

出典:「特別支援教育の現状と課題」文部科学省 初等中等教育局 特別支援教育課(平成26年12月4日)

通常学級の教師も具体策を求めている

榊原先生は言う。「文部科学省の調査結果をふまえ、数年前までは『発達障害とは何か』というテーマで小中学校の教師たちに呼ばれて講演しましたが、最近では『発達障害を持つ子にどう対応すればいいのか教えてほしい』と、具体的な解決策提示求められるようになりました。現場の教師たちも発達障害を持つ子どもをどうサポートしていいのかわからないのです」。榊原先生はニューヨークの中学校を見学した際、子どもたちの不適切行動や学習困難への対処方法をまとめたPRIM(Pre-Referral Intervention Manual)に出会い、日本の保育や教育の実務者の協力を得て、PRIMの日本語版ともいえる「発達障害のある子のサポートブック」を編纂(へんさん)した。

このように教師が発達障害を持つ子どもたちへのサポートの術を模索している一方、「うちでは対応できません』と発達障害児の入学を断る校長がいることも事実だ。「もしそのような状況があるのなら、それは医者が『病気をうつされると困るから診察しません』と、インフルエンザの患者を断るのと同じで、教育者としてあり得ないこと。地域の子どもたちを平等に受け入れるのが公立学校ではないでしょうか。もちろん特別支援教育が必要な児童はいるし、優秀な特別支援教育の教師もいます。けれど、知的な遅れがない発達障害児を通常学級から分断することは、その子の将来や社会のことを考えてもマイナスです。オランダ王国などのヨーロッパではインクルーシブ教育が効果を上げており、日本もそちらに舵を取るべきだと考えています。」と榊原先生は説明する。

インクルーシブ教育とは、障害のある子どもを含むすべての子どもに対して、一人ひとりの教育的ニーズに合った支援を通常学級において行う教育のことをいう。発達障害を持つ子どもたちを「理解できない子、クラスのなかの困った子」として分けてしまっては、ますます理解が進まずに偏見を持つ人が増え、大人社会でも分断が進んでしまう恐れがある。インクルーシブ教育への理解が深めることと、研究成果に追い付いていない関係者の認知を高めるための情報提供が急務と言えるだろう。

Editor’s eye

今回のフォーラムを通して、発達障害のある子どもたちの学びを考えるにあたっては、まず当の本人たちを真ん中にして考えたいと思った。

発達障害のある子どもたちがもたらす通常学級の運営や周囲の子どもたちへの影響というのは、実は周囲の大人たちの都合で語られていないだろうか。

他の多くの子どもたちと同様、発達障害を持つ子どもたちも一人ひとり個性があり、人生がある。彼らのQOLを無視した大人たちの言動は、本当に周囲の子どもたちによい影響を与えるのだろうか。

発達障害のある子どもたちがもたらす通常学級の運営や周囲の子どもたちへの影響というのは、実は周囲の大人たちの都合で語られていないだろうか。

他の多くの子どもたちと同様、発達障害を持つ子どもたちも一人ひとり個性があり、人生がある。彼らのQOLを無視した大人たちの言動は、本当に周囲の子どもたちによい影響を与えるのだろうか。

榊原先生は多くの研究成果から事実や仮説をクールに語る一方、その端々に「こんな風に困っている子がいたら、どこにでも行きたい」「これをやりきるまでは死ねない」と周囲の無理解に対する憤りにも似た状況改善への情熱をにじませていた。

【企画製作】(株)エデュテイメントプラネット柳田 善弘、寺本 亜紀、水野 昌也、ライター 羽塚 順子

【取材協力】お茶の水女子大学 榊原洋一教授

【取材協力】お茶の水女子大学 榊原洋一教授