2017/09/27

[第4回] 中学校教員の部活動指導の実態と意識から今後の部活動のあり方について考える [2/2]

5.部活動指導のあり方に対する考え方と負担感

9割以上の教員が部活動指導に携わっている一方で負担感をもっているのが3分の2ということは、部活動指導に積極的なのでそれほど負担に感じず、教員が部活動指導を担うことに否定的なのでより強く負担感をもつというように、部活動指導のあり方に対する考え方の違いが負担感のもち方に影響しているのではないだろうか。

そこで、部活動指導のあり方に対する考え方について、「A.部活動指導を誰が担うか」(以下「担い手」)と「B.自身は部活動指導にどう関わりたいか」(以下「関わり方」)の二つの論点についてそれぞれ相反する考え方を示して、どちらの考え方に近いかを尋ねた。

A.

1.部活動の指導は、地域社会や民間企業に委ねるべきだ(以下「地域」)

2.部活動の指導は、学校教育活動の一環として教員が行うべきだ (以下「学校」)

2.部活動の指導は、学校教育活動の一環として教員が行うべきだ (以下「学校」)

B.

1.生徒理解を深めるために、部活動の指導に積極的に取り組みたい(以下「積極的」)

2.学習指導の準備などの時間を確保するために、部活動指導は少なくしたい(以下「少なく」)

2.学習指導の準備などの時間を確保するために、部活動指導は少なくしたい(以下「少なく」)

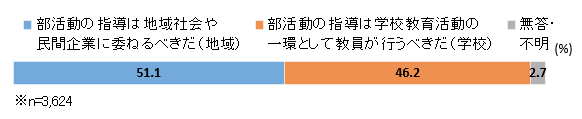

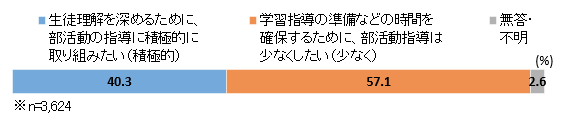

「担い手」は、図6のように、全体では「地域」が51.1%で「学校」が46.2%と、教員の考え方はほぼ半々に分かれている。「関わり方」は、図7のように、全体では「積極的」が40.3%で「少なく」が57.1%と、「少なく」と考えている教員のほうがやや多い。

図6 A.部活動指導を誰が担うか〔担い手〕(中学校教員)

図7 B.自身は部活動指導にどう関わりたいか〔関わり方〕(中学校教員)

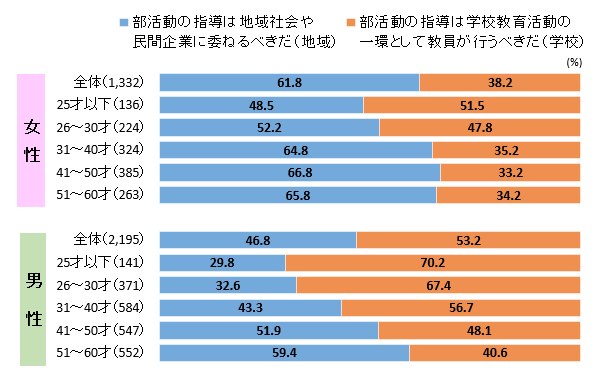

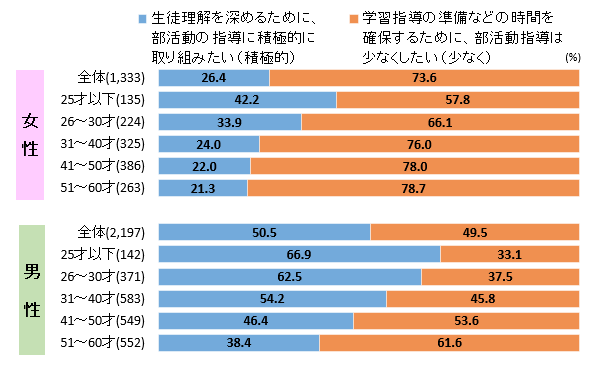

2節でみたように、性別・年齢別に主顧問・副顧問の担当状況やその背景が違うので、部活動指導のあり方に対する考え方にも違いがみられるかもしれない。そこで、図8、9で性別・年齢別にみてみよう。性別では、女性は3分の2程度が「地域」と「少なく」と考えているが、男性は半々に分かれている。年齢別では、たとえば男性の「25才以下」は「学校」と「積極的」が7割ほどだったのが「51~60才」では「地域」と「少なく」が6割ほどに変わるように、歳が上がるとともに「地域」と「少なく」が増えていっている。

このように、部活動指導のあり方は「担い手」も「関わり方」も、教員の間で考え方が大きく分かれているうえに、性別や年齢別でも考え方が違っていることがわかった。

図8 「担い手」の考え方〔性別・年齢別〕(中学校教員)

注)「無答・不明」を除外した割合。

図9 「関わり方」の考え方〔性別・年齢別〕(中学校教員)

注)「無答・不明」を除外した割合。

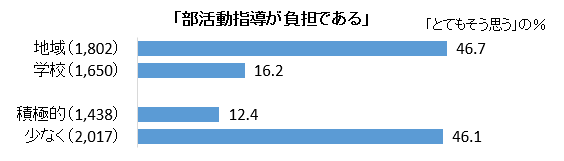

では、部活動指導のあり方に対する考え方の違いによって負担感のもち方も違うのだろうか。「担い手」の「地域」「学校」別と「関わり方」の「積極的」「少なく」別に、「部活動指導が負担である」に「とてもそう思う」と答えた割合を図10にまとめた。「担い手」に「地域」と考えている教員は46.7%が負担感をもっているが、「学校」と考えている教員は16.2%にとどまる。「関わり方」に「積極的」と考えている教員は12.4%しか負担感をもっていないが、「少なく」と考えている教員は46.1%が負担感をもっている。

つまり、部活動指導は「学校」で自分も「積極的」にと考えている教員にはそれほど負担ではないし、部活動指導は「地域」で自分の関わりは「少なく」と考えている教員にはかなりの負担になっているというように、部活動指導のあり方に対する考え方の違いで部活動指導の負担感のもち方は大きく違うのだ。

図10 「部活動指導が負担である」に「とてもそう思う」割合〔部活動指導に対する考え方別〕(中学校教員)

注)「無答・不明」を除外した割合。

6.部活動指導員の任用に対する賛否

冒頭で述べたように、学校教育法施行規則の改正によって部活動指導員を置くことができるようになった。部活動指導員の導入は、時間の面での教員の負担軽減と同時に、指導可能な知識や技術を備えていない教員の代わりとして、指導体制の充実を図る目的もある。

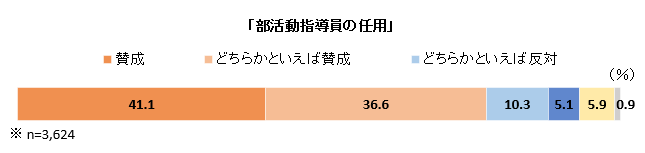

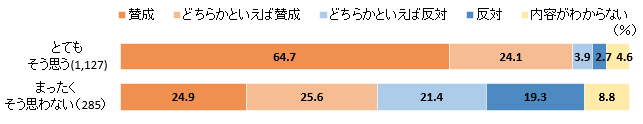

本調査を実施した2016年8~9月の段階では具体的に何を任されるのかは明らかになっていなかったが、教員たちはこの方策をどのように受けとめていたのだろうか。任用の賛否を尋ねたところ、図11のように、41.1%が「賛成」、36.6%が「どちらかといえば賛成」と、80%近い教員が肯定的に受けとめており、多くの支持を得られている方策にみえる。しかし、回答の分布を詳しくみていくと、教員の間でも賛成の意味に違いがありそうだ。図12に、「部活動の指導が負担」に「とてもそう思う」と「まったくそう思わない」教員について任用の賛否をまとめた。

「とてもそう思う」と強い負担感をもっている教員は「賛成」+「どちらかといえば賛成」の合計で90%以上がこの方策に賛成だ。負担感の強い教員は部活動指導のあり方について「地域」「少なく」と考えている傾向があり、部活動指導員の任用によって部活動指導を自身の手はもちろん学校教育からも手放したいと考えていると思われる。それに対して、「まったくそう思わない」と負担感のない教員は「賛成」が24.9%にとどまり、「反対」+「どちらかといえば反対」の合計で40.7%が反対している。負担感のない教員は「学校」「積極的」と考えている傾向があり、学校教育の一環として自らが責任をもって部活動指導にあたり、部活動指導員にはせいぜい従来の外部指導者のようなかたちで実技指導の支援を期待するにとどまっていると解釈できそうだ。

図11 部活動指導員の任用に対する賛否(中学校教員)

注)「無答・不明」を除外した割合。

図12 部活動指導員の任用に対する賛否〔部活動の負担感別〕(中学校教員)

注)「無答・不明」を除外した割合。

7.部活動指導のあり方の見直しに向けて

以上の検討によって明らかになった中学校教員の部活動指導の実態とそのあり方に対する意識をまとめてみよう。

①ほとんどの教諭が部活動の顧問を担当している。

②顧問担当教員は退勤時刻が遅く、ほとんどの土日の出勤している。

③部活動指導の負担感を3分の2の教員がもっている。しかし、他の業務もまた多忙状況の要因となっており、それらの負担感と比べると平均的なものである。

④部活動指導のあり方に対する教員の考え方は、「担い手」「関わり方」ともに大きく分かれている。

⑤部活動指導のあり方について「地域」「少なく」と考えている教員は負担感を強くもち、「学校」「積極的」と考えている教員は負担感をそれほどもっていない。

⑥部活動指導員の任用には賛成が圧倒的に多い。しかし、負担感のもち方によって賛成の比率には大きな違いがある。

②顧問担当教員は退勤時刻が遅く、ほとんどの土日の出勤している。

③部活動指導の負担感を3分の2の教員がもっている。しかし、他の業務もまた多忙状況の要因となっており、それらの負担感と比べると平均的なものである。

④部活動指導のあり方に対する教員の考え方は、「担い手」「関わり方」ともに大きく分かれている。

⑤部活動指導のあり方について「地域」「少なく」と考えている教員は負担感を強くもち、「学校」「積極的」と考えている教員は負担感をそれほどもっていない。

⑥部活動指導員の任用には賛成が圧倒的に多い。しかし、負担感のもち方によって賛成の比率には大きな違いがある。

これらの知見から、部活動指導が実態としても意識としても教員の多忙状況の一因となっていることがうかがえる。しかし、他の業務もまた多忙状況の要因となっていて、部活動指導の負担感は平均的なものであることも確認された。また、部活動指導の負担感のもち方は、部活動指導のあり方に対する考え方によって違い、取り組まれている方策に対する評価にも違いがみられた。

そのことをふまえて、いま取り組もうとしている方策をよりよく運用できるようにするためには、教員の業務全般の多忙状況の改善をどう図り、その一つとして部活動指導をどうするかという問題と、部活動指導のあり方に対する考え方の違いによって負担感のもち方が異なる部活動指導について、これからどのようなあり方にしていき、教員がどう関わっていくか(または関わらないか)という問題は選り分けて検討し、対策に取り組む必要があるということだ。

たとえば、「休養日の設定」を取り上げてみよう。筆者も一つの部の活動日数・時間が極端に多い現在の部活動のあり方には疑問をもっている。しかし、多忙状況の要因を部活動にのみ求めて、休養日を設定すれば教員の勤務時間が短くなるというのは短絡的だ。部活動が評価されていた2000年代に中学校教員の部活動指導について話をうかがったときによく聞かされたのが、「部活動指導があるから、事務処理などの業務を切り上げられる」という話だった。休養日を設定して部活動はなくなっても、他の業務がその空いた時間に横滑りしてきたのでは、多忙状況の改善にはつながらない。部活動指導以外の業務の削減と合わせて取り組んでいく必要がある。

「部活動指導員の制度化」は、筆者も以前から教員の実技指導の支援の必要性を述べてきており、一つの方策であることは認める。しかし、それが負担感の強い教員の負担削減のためなのか、実技指導のできない顧問教員の代わりの指導体制の充実なのか、導入の趣旨が曖昧だ。また、部活動指導を「学校」「積極的」と考えている教員の担当する部には適用するのかしないのか。適用すると、これまでの部活動のあり方から大きく変質するし、適用しないと、顧問を担当する教員としない教員との業務のバランスをどうするのか、いずれにしても学校経営上の課題が生じる。導入の趣旨と運用のルールを明確にしておかなければ、結局は現行の外部指導員と同じようになって、負担の改善や長期的な指導体制の充実にはつながらない。多忙状況の改善の問題とは別の部活動指導のあり方の問題として、学校教育における部活動の制度的な位置づけをどうするか、その意義と弊害からしっかり検討していく必要がある。

最後に、本稿は教員対象の学習指導基本調査の結果をもとに部活動指導のあり方を検討したものである。しかし、部活動のあり方については、中学生や高校生の今や生涯にとって、また彼ら/彼女らが生きていく社会にとって、スポーツ・芸術活動をすることがどういう意義をもつのかという観点から第一義的に考えられるべきことだと申し添えておきたい。

※本稿においては、60歳までの教員を分析の対象としている。