2016/02/17

「発達障害のある子どもたちの学びに関わる問題」 フォーラム NPO法人発達障害をもつ大人の会(DDAC) 代表 広野ゆい氏【後編】

前編では発達障害の当事者から見た発達障害の視点や特性について、また大人の発達障害に特有の事柄、求めたい支援についてNPO法人発達障害をもつ大人の会(DDAC)代表である広野ゆい氏にお話しを伺いました。

後編では、発達障害の当事者自らが活動するセルフヘルプグループについて、またすべての人に配慮できる環境作りについてお話を伺います。

大人の発達障害の現状

前編で紹介したとおり、広野代表のように大人になって発達障害だと診断される人も多い。これまで発達障害と診断できる医師が少なかったのも一つの要因だが、当事者自身が気付かなかったことも大きい。

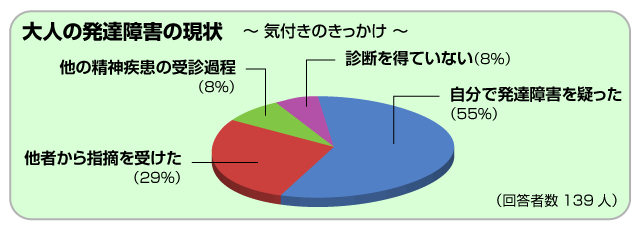

当事者はどのようなきっかけで自身の発達障害に気付くのか。下のグラフは、広野代表が取り組むセルフヘルプグループで実施した「大人の発達障害の現状」の実態調査の結果だ。

当事者はどのようなきっかけで自身の発達障害に気付くのか。下のグラフは、広野代表が取り組むセルフヘルプグループで実施した「大人の発達障害の現状」の実態調査の結果だ。

自分が発達障害だと気付いたきっかけは、「自分で発達障害を疑った」が55%で最も多かったが、「他者から指摘を受けた」が29%で第2位。この結果を見ても、発達障害の人自身による「気付き」の難しさを知ることができる。

しかし、他の人から指摘されても受け入れられない人もいるという。

「指摘を拒否する人は、それまでさんざん自尊心を傷つけられてボロボロになりながら生きてきて、わずかなプライドだけで自分を保っていたのだと思います。」だからそのような状態で、「あなた発達障害なんじゃない?」と言われたとしても、当事者は受け入れ難い。伝えるタイミングや言い方は、とてもデリケートな問題だという。

しかし、他の人から指摘されても受け入れられない人もいるという。

「指摘を拒否する人は、それまでさんざん自尊心を傷つけられてボロボロになりながら生きてきて、わずかなプライドだけで自分を保っていたのだと思います。」だからそのような状態で、「あなた発達障害なんじゃない?」と言われたとしても、当事者は受け入れ難い。伝えるタイミングや言い方は、とてもデリケートな問題だという。

大人の発達障害者の実態調査(平成23年度)

他者からの指摘によって発達障害であることに気付くことも多い(広野代表資料)

他者からの指摘によって発達障害であることに気付くことも多い(広野代表資料)

「医師から発達障害の診断を受けたら、ほっとしました」と広野代表は話す。実際、診断を受けて納得したという人は圧倒的に多いそうだ。

「自分で気付いて受診した人が多いというのもあるでしょうが、それまでどれだけ頑張っても他の人と同じようにはできない、そういう現実をみんな知っているからです。」発達障害と診断されることで、「自分がダメだからではなかった」、「自分がみんなより努力が足りないわけではなかった」とほっとする。しかし、なかには診断を受けても会社に隠して仕事をしている人もいる。

「自分で気付いて受診した人が多いというのもあるでしょうが、それまでどれだけ頑張っても他の人と同じようにはできない、そういう現実をみんな知っているからです。」発達障害と診断されることで、「自分がダメだからではなかった」、「自分がみんなより努力が足りないわけではなかった」とほっとする。しかし、なかには診断を受けても会社に隠して仕事をしている人もいる。

広野代表は言う。「発達障害のある人への社会的支援の一つとして障害者手帳の交付がありますが、発達障害のある人の中には取得せずに働いている人も多いです。」障害があることを会社に報告することで、待遇が悪くなったり、現在や今後のキャリアに悪い影響があることを懸念するためだ。

また別の見方もある。現時点で健常者として働いている人たちの一部が障害者と認定された場合、これまでの障害者支援の考え方では通用しなくなる。

障害者雇用促進法では、法定雇用率は民間企業で2.0%と定められている。また、平成28年4月1日には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が一部の附則を除き施行される。これにより、障害者への合理的配慮が義務化される。

障害者雇用促進法では、法定雇用率は民間企業で2.0%と定められている。また、平成28年4月1日には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が一部の附則を除き施行される。これにより、障害者への合理的配慮が義務化される。

しかし、第3回の筑波大学附属大塚特別支援学校の安部先生の回で紹介したとおり、特別支援教育を必要とする発達障害児が約2.3%、通常学級に在籍する発達障害児が約6.5%、境界児が約10%、合計すると約18.8%にものぼるといわれている。それを考えると、現状では就労環境は十分とはいえないと広野代表は指摘する。

「障害者手帳を持つだけでは発達障害を十分に支援することはできません。」

当事者自らが構成する当事者組織の必要性を感じ、広野代表はセルフヘルプグループ(Self Help Group:SHG)を立ち上げる。

「障害者手帳を持つだけでは発達障害を十分に支援することはできません。」

当事者自らが構成する当事者組織の必要性を感じ、広野代表はセルフヘルプグループ(Self Help Group:SHG)を立ち上げる。

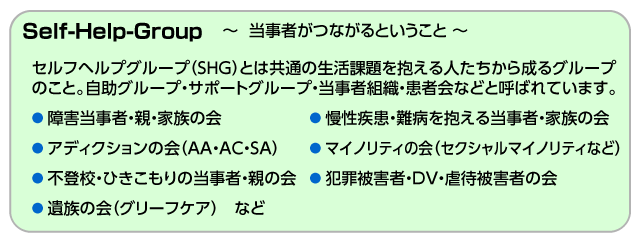

セルフヘルプグループ(SHG)とは

セルフヘルプグループに類する組織は、自助グループ、サポートグループ、当事者組織、患者会と、さまざまな呼称で多くの組織が存在している。広野代表のように発達障害のある人たちが自ら主体的に活動するという意味でのセルフヘルプグループは最近になりようやく社会的に認められつつある。

「当事者が、自分のために、より良い生き方をするためのセルフヘルプグループを作ることに意義がある」と広野代表(広野代表資料)

広野代表によると、これまでのセルフヘルプグループは、著名な医師や親が主体となって取り組むものや、障害のある人の権利主張を訴え、法整備を整えることを求める「運動団体」の性格が強いものなどが多かったという。

発達障害のある当事者が主体ではなかったため、本当に当事者の思いが反映されているのか、そうとは限らない場合もあるのではないのかと広野代表は指摘する。「一般的に考えても、親の主張が子どもの意向に沿ったものでない場合もあるでしょう。だからこそ、発達障害のある人が集まり、当事者が自分のために、より良い生き方をするためのグループを作ることにも意義があるのです。」

自己回復・自己受容の場としてのセルフヘルプグループ

広野代表は、セルフヘルプグループで同じ特性をもつ人たちと関わることで「病気・障害の受容」、「情報・経験の共有」、「居場所と仲間」の3つが得られると話す。

まず「病気・障害の受容」について。若い人や重い二次障害をもつ人たちが運営するにはオブザーバーや専門家の力を必要とする場合もあるが、既に述べられているように、セルフヘルプグループは生活に課題を抱え、その解決を望む意識のある当事者によって構成される。自分以外にも課題を抱えている人が多くいることを認識し、また同じ障害のある人を客観的に見ることで、自分の障害についても現実的に見つめられるようになるのだ。

まず「病気・障害の受容」について。若い人や重い二次障害をもつ人たちが運営するにはオブザーバーや専門家の力を必要とする場合もあるが、既に述べられているように、セルフヘルプグループは生活に課題を抱え、その解決を望む意識のある当事者によって構成される。自分以外にも課題を抱えている人が多くいることを認識し、また同じ障害のある人を客観的に見ることで、自分の障害についても現実的に見つめられるようになるのだ。

続いて「情報・経験の共有」。広野代表は発達障害のある人それぞれが持つ生活スキルや社会的な情報を共有することで生まれる「体験的知識」に注目している。

ここでいう生活スキルには結婚、仕事なども含まれ、そうした実際のモデルを知ることも含まれるが、個人的経験だけではなく、セルフヘルプグループでさまざまな人の意見を積み重ねて形成された知識は、実際専門家の言うことよりも信ぴょう性があることが多いと広野代表は感じている。

ここでいう生活スキルには結婚、仕事なども含まれ、そうした実際のモデルを知ることも含まれるが、個人的経験だけではなく、セルフヘルプグループでさまざまな人の意見を積み重ねて形成された知識は、実際専門家の言うことよりも信ぴょう性があることが多いと広野代表は感じている。

最後に「居場所と仲間」。発達障害のある人はどこにいても怒られてしまう。しかし、このグループでは「ありのまま」でいてもよい場所であるという安心感がある。

また、誰かのためにと行動し、役に立っていると感じることで、実は支援する側が得ているものも大きいということがある。これを援助者治療原則(ヘルパーセラピー原則)という。

また、誰かのためにと行動し、役に立っていると感じることで、実は支援する側が得ているものも大きいということがある。これを援助者治療原則(ヘルパーセラピー原則)という。

お互いを許容し、支援し合うことで、自らを癒やすことができるようになるため、セルフヘルプグループの参加者は元気になっていくのだという。

発達障害を受け入れるということ

平成12年に女性の発達障害について書かれた『片づけられない女たち』(サリ・ソルデン 著、ニキ・リンコ 訳、WAVE出版) が出版された。

広野代表は20代後半のときにこの本を読み、「もしかしたら自分はADHDなのではないか」と思うようになったのだという。しかし、当時の日本ではまだ大人の発達障害の診断ができる病院は少なく、広野代表は診断を受けるだけでも苦労した。

広野代表は20代後半のときにこの本を読み、「もしかしたら自分はADHDなのではないか」と思うようになったのだという。しかし、当時の日本ではまだ大人の発達障害の診断ができる病院は少なく、広野代表は診断を受けるだけでも苦労した。

広野代表はADHDと診断されて受容するまでに5年かかったという(広野代表資料)

同時に、その頃、広野代表は大人のADHDセミナーに参加し、同じように苦しんできた仲間に出会う。そこで自分の気持ちを分かってもらえることに喜びを感じた。

しかし、情報を集めるために始めたインターネットが原因でネット依存に陥る。そこからうつ状態になり、食事が取れなくなり、栄養不足から疲労骨折したり、突発性難聴になったりと苦難が続く。

広野代表は、自身の障害を受容できるまで長い時間を費やしたと振り返る。自身がADHDかもしれないと感じ受容に至るまでの5年間は、「原因が分かったのだから、自分のダメなところを直せば、他の人と同じようにできるようになるかもしれない」と思ってさまざまな努力を重ねた。それでもできるようにはならなかった。

しかし、高いプライドと根拠のない自信、そしてその裏に潜む低い自尊心や自己否定、さまざまな思いが混在していて、当時はできないことが受け入れられなかった。拒否されたり、失望されたりすることへの恐怖が大きく、それ以上傷つきたくはないとだけ思っていた。

「発達障害をもつ大人の会」の設立

広野代表は平成15年に「関西ほっとサロン」を立ち上げる。

ある時、仲間で片付けに関する勉強会を開催したが、ものすごく頑張っても少ししか片付けられなかった。「発達障害の克服」を目標としていたが、「時間やエネルギーをかけてもできない、その繰り返しでしんどくなった」と当時を振り返る。

「ものすごく頑張っても他の人と同じようにはできない。就職しても続かない。トラブルを起こし、家族からはひどいこと言われる。この先明るく生きていけるような気はしませんでした。」

ある時、仲間で片付けに関する勉強会を開催したが、ものすごく頑張っても少ししか片付けられなかった。「発達障害の克服」を目標としていたが、「時間やエネルギーをかけてもできない、その繰り返しでしんどくなった」と当時を振り返る。

「ものすごく頑張っても他の人と同じようにはできない。就職しても続かない。トラブルを起こし、家族からはひどいこと言われる。この先明るく生きていけるような気はしませんでした。」

そんなつらい思いを抱えていた平成18年、広野代表はセルフヘルプグループのリーダーたちが勉強するピアサポーター養成講座に参加する。

ピアサポート(peer support)とは、同じような立場にある人同士で支え合うことで、それぞれの人が抱えた問題に主体的に取り組む活動である。

広野代表は言う。「筋ジストロフィーで闘病生活を送っている人、脳性麻痺で言語障害があってうまく話せない人、そういう病気や障害の方々が、自分は病気になってよかった、障害があっても生まれてよかったと仰っているのを聞いて、どうすればそんな考え方ができるのだろうと、心からすごいと思いました。そして、私も発達障害でよかったと思えるようになりたいとそのときに強く思いました。」

ピアサポート(peer support)とは、同じような立場にある人同士で支え合うことで、それぞれの人が抱えた問題に主体的に取り組む活動である。

広野代表は言う。「筋ジストロフィーで闘病生活を送っている人、脳性麻痺で言語障害があってうまく話せない人、そういう病気や障害の方々が、自分は病気になってよかった、障害があっても生まれてよかったと仰っているのを聞いて、どうすればそんな考え方ができるのだろうと、心からすごいと思いました。そして、私も発達障害でよかったと思えるようになりたいとそのときに強く思いました。」

「まあええか」と考え、自己肯定することで楽になったと広野代表

平成20年に広野代表は「発達障害をもつ大人の会」を設立する。

ここの仲間で、お互いにありのままを認め合っていたら、「まあええか」と思えるようになった。ものすごくOKということではないが、自己肯定、そして自己信頼感に繋がったと広野代表は言う。

ここの仲間で、お互いにありのままを認め合っていたら、「まあええか」と思えるようになった。ものすごくOKということではないが、自己肯定、そして自己信頼感に繋がったと広野代表は言う。

会では、いろいろな失敗の話がでて、それがネタになることもある。失敗したときはへこむものの、自分を卑下しなくなった。できないところは「まあええか」と考え、人に手伝ってもらうようにする。そうして自分の特性を受容する。自分自身を受容できると、「私、実はこういうことができないんです」と言えるようになると広野代表。「どんどん仲間が増えて、結構楽しい毎日を過ごしています。」

「私たちのグループは、集団や組織よりも自分を大事にしていい場所なのです」と広野代表は言う。「いろいろな期待や役割を担う学校や職場、家庭とも異なり、愚痴を聞いてもらえ、評価もされない、例えば会社員でいえば行きつけの飲み屋のようなものです。」

お説教やアドバイスではなく、何より「あなたの話を聞きたい」というカウンセリングマインドを持った場をつくることができれば、みんなが勝手に元気になっていくのだという。「セルフヘルプグループとは、参加者それぞれが課題とちゃんと向き合い、より良く生きていきたいという気持ちで集まったグループなのです。」

お説教やアドバイスではなく、何より「あなたの話を聞きたい」というカウンセリングマインドを持った場をつくることができれば、みんなが勝手に元気になっていくのだという。「セルフヘルプグループとは、参加者それぞれが課題とちゃんと向き合い、より良く生きていきたいという気持ちで集まったグループなのです。」

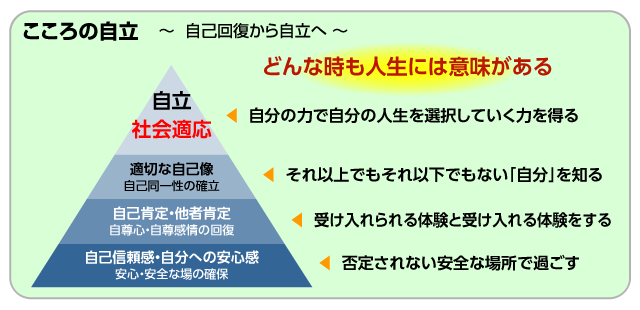

受容から「こころの自立」へ

「こころの自立」のためには、まず土台づくりが重要になる。

まず初めに、安心安全な場を確保することだと広野代表は説明する。例えば、就職相談に来る人が「仕事がしたくない」と言ったとする。そのときに、いきなり否定されず、受容されると、相談者は自己信頼感や自分への安心感を得られる。

まず初めに、安心安全な場を確保することだと広野代表は説明する。例えば、就職相談に来る人が「仕事がしたくない」と言ったとする。そのときに、いきなり否定されず、受容されると、相談者は自己信頼感や自分への安心感を得られる。

その次は、自己肯定、他者肯定の段階。自分は自分のままでいいし、周りの人も周りの人のままでいいと思える気持ち。これは一般的には小学校高学年までには自然と身につくものだ。

「こころの自立」のためには、土台づくりが重要(広野代表資料)

他者に受け入れられ、また自分も他者を受け入れる。そうした過程で、適切な自己イメージ、すなわちアイデンティティが生まれていくのだという。

これは一般的には思春期くらいまでに確立するが、発達障害のある人の場合は20代後半から30代にかけてようやく適切な自己像が確立し、自立できるのだと広野代表は説明する。

これは一般的には思春期くらいまでに確立するが、発達障害のある人の場合は20代後半から30代にかけてようやく適切な自己像が確立し、自立できるのだと広野代表は説明する。

「発達障害のある人は、多くの場合幼い頃から否定され続けます。周囲に自分を肯定してくれる人がたくさんいればいいのですが、そうでなければこころの自立は難しくなります。」

ここでいう自立とは、自分の力で自分の人生を選択していく力を得ることを意味する。経済的なことや社会的立場ではないのだと広野代表は言う。「こころの自立は、重度な障害でも達成することができます。自立している人間だけが人生に意味や価値を見いだせるということではありません。例えば心理的に危機的状況にあったり、未熟な発達段階の人でも、その時々にその人なりの意味のある行動をとることは可能です。それにより、こころの自立へ向かうエネルギーが生まれてくるのではないかと考えています。つまり、どんな時も人生には意味があることを知って、自分自身の身の丈にあった生き方をする、発達障害があっても、できる役割や果たせることを見つけてやっていく、そうやって生きていくこと、それこそが人として大事なことなのではないかと思います。」これは発達障害のある人に限られる話ではないだろう。

ここでいう自立とは、自分の力で自分の人生を選択していく力を得ることを意味する。経済的なことや社会的立場ではないのだと広野代表は言う。「こころの自立は、重度な障害でも達成することができます。自立している人間だけが人生に意味や価値を見いだせるということではありません。例えば心理的に危機的状況にあったり、未熟な発達段階の人でも、その時々にその人なりの意味のある行動をとることは可能です。それにより、こころの自立へ向かうエネルギーが生まれてくるのではないかと考えています。つまり、どんな時も人生には意味があることを知って、自分自身の身の丈にあった生き方をする、発達障害があっても、できる役割や果たせることを見つけてやっていく、そうやって生きていくこと、それこそが人として大事なことなのではないかと思います。」これは発達障害のある人に限られる話ではないだろう。

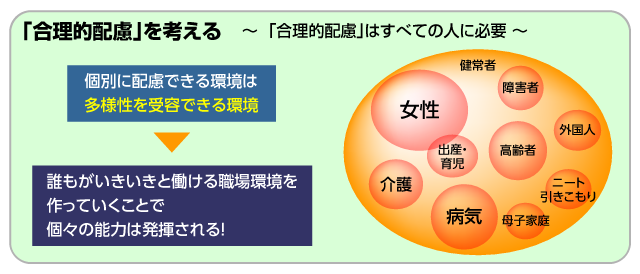

すべての人に合理的配慮を

前述のとおり、平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が施行される。

この法律では、雇用の分野における合理的な配慮として、事業主に障害を理由とする差別的取扱いを禁止し、過重な負担を及ぼすこととなる場合を除き、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付けている。この差別禁止および合理的配慮の対象には、障害者手帳を所持しない者も含まれ、より広い障害者概念が採用されることになる。

この法律では、雇用の分野における合理的な配慮として、事業主に障害を理由とする差別的取扱いを禁止し、過重な負担を及ぼすこととなる場合を除き、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付けている。この差別禁止および合理的配慮の対象には、障害者手帳を所持しない者も含まれ、より広い障害者概念が採用されることになる。

ところで、発達障害者への合理的配慮とはどのようなものか。広野代表は、それぞれの発達特性を理解することが基本だと言う。 前編で紹介した通り、発達障害が発達凸凹と適応障害からなるとするならば、今の社会システムを基準にして「こうでなければ」といった視点で見ない。

そして、自分とは異なるタイプでも広い心で受け入れる。広野代表は言う。「これは障害のない人にも続くスペクトラムです。自分と違うタイプの人は、なかなか好きになれず、うまくいかないことが多いですよね。でも、違うタイプでもその人のいいところを見て、お互いを補い合って、いいところを生かしあう、そういった気持ちがあれば、うまくいきます。そして、できないところではなくて、できるところを探すストレングス視点を持つことです。」

そして、自分とは異なるタイプでも広い心で受け入れる。広野代表は言う。「これは障害のない人にも続くスペクトラムです。自分と違うタイプの人は、なかなか好きになれず、うまくいかないことが多いですよね。でも、違うタイプでもその人のいいところを見て、お互いを補い合って、いいところを生かしあう、そういった気持ちがあれば、うまくいきます。そして、できないところではなくて、できるところを探すストレングス視点を持つことです。」

ストレングスは強みという意味だ。つまり、その人の特性の強みを中心に見る。そういった視点で発達障害のある人が能力を発揮できる環境を作ることが合理的配慮といえる。

また、職場に限らず学校などでも通ずる合理的な配慮として、凹の低いところをケアするのではなく凸の高いところを伸ばすことが必要だ。

凹の弱点を矯正する取り組みの場合、エネルギーを使い過ぎて、できていたことまでできなくなることがある。成果が出づらく、支援者も当事者も疲れてしまう。

これに対しストレングス視点の場合、できる部分をさらにできるように取り組む。この場合は当事者も認められやすく、成果もでやすいので、さらに頑張りたくなる気持ちが生まれる。そして、いつの間にか苦手だった部分も伸びていくのだという。

凹の弱点を矯正する取り組みの場合、エネルギーを使い過ぎて、できていたことまでできなくなることがある。成果が出づらく、支援者も当事者も疲れてしまう。

これに対しストレングス視点の場合、できる部分をさらにできるように取り組む。この場合は当事者も認められやすく、成果もでやすいので、さらに頑張りたくなる気持ちが生まれる。そして、いつの間にか苦手だった部分も伸びていくのだという。

障害者、健常者に関係なく合理的配慮は必要(広野代表資料)

「合理的配慮は特別扱いをすることではありません。合理的配慮とは健常者と障害者に線を引き、分けるものではなく、すべての人に必要なことです。高齢者や外国人、女性、ニート、引きこもり、母子家庭、貧困など、さまざまな状況にあるすべての人に合理的配慮がなされる環境、多様性を受容できる社会を作っていくことが求められています。」

広野代表は続ける。

「例えば、視覚障害の人が社会の多数を占めていたら、目の不自由な人中心の社会システムを作るでしょう。そうすると視覚障害とさえ言われなくなるのではないでしょうか。」

このように考えると、障害は医学的見地ではなく、社会が作り出すものだともいえる。 「障害の『害』の字をひらがなにするといった議論がされますが、そんなことで誤魔化してはダメなんです」と広野代表は訴える。

「例えば、視覚障害の人が社会の多数を占めていたら、目の不自由な人中心の社会システムを作るでしょう。そうすると視覚障害とさえ言われなくなるのではないでしょうか。」

このように考えると、障害は医学的見地ではなく、社会が作り出すものだともいえる。 「障害の『害』の字をひらがなにするといった議論がされますが、そんなことで誤魔化してはダメなんです」と広野代表は訴える。

社会に限らず、家庭内でも援助は必要だ。

しかし、なかには親子で発達障害の場合もある。発達障害の診断を受けた子どもの親が、自身の発達障害を自覚していないとその対応は難しい。

広野代表は、「ADHDやASDはそのまま遺伝するのではく、脳の不安定さとして遺伝するのではないでしょうか」と言う。例えば、親がADHDで子どもがASD、その逆の場合もありえる。

しかし、なかには親子で発達障害の場合もある。発達障害の診断を受けた子どもの親が、自身の発達障害を自覚していないとその対応は難しい。

広野代表は、「ADHDやASDはそのまま遺伝するのではく、脳の不安定さとして遺伝するのではないでしょうか」と言う。例えば、親がADHDで子どもがASD、その逆の場合もありえる。

親がADHDで子どもがASDの場合は特に相性が悪いという。ADHDの母親の言うことがコロコロ変わると、ASDの子どもはパニックになることがあるのだそうだ。そうした家庭では、配偶者や祖父母、兄弟、さらに社会で支えるのが理想だと広野代表は話す。

「今後、多くの人に発達障害には凸凹があることを認識してほしいですし、すべての人がそれぞれ凸凹を持っていて、互いにそれを受け入れて、互いの凸の特性を活かしていけるような社会になることを願います。」

広野代表は、発達障害のある人々を受容し、それぞれの自立を促す一方で、障害の有無に関係なくすべての人を受け入れることのできる社会、そうなることを望んでいる。

「今後、多くの人に発達障害には凸凹があることを認識してほしいですし、すべての人がそれぞれ凸凹を持っていて、互いにそれを受け入れて、互いの凸の特性を活かしていけるような社会になることを願います。」

広野代表は、発達障害のある人々を受容し、それぞれの自立を促す一方で、障害の有無に関係なくすべての人を受け入れることのできる社会、そうなることを望んでいる。

Editor’s Eye

発達障害がある子どもたちへの対応についてお話しを伺うにあたり、その対応は発達障害に限らず多くの子どもに有効であると感じることが非常に多い

今回であれば、どんな時も人生には意味があることを知り、自分のできる役割を見つける「こころの自立」や、凸凹の凸を伸ばすことで結果的に凹も伸ばしていくという考え方だ。

もちろん、あまりに早期にできないことを認めてしまうのは訓練方法の改善の放棄につながってしまうかもしれない。小さな組織で個々人の強みだけを活かそうとしても、運営に必要な役割が充足されないといった課題も残るだろう。

今回であれば、どんな時も人生には意味があることを知り、自分のできる役割を見つける「こころの自立」や、凸凹の凸を伸ばすことで結果的に凹も伸ばしていくという考え方だ。

もちろん、あまりに早期にできないことを認めてしまうのは訓練方法の改善の放棄につながってしまうかもしれない。小さな組織で個々人の強みだけを活かそうとしても、運営に必要な役割が充足されないといった課題も残るだろう。

しかしそれでも社会全体として考えたならば、これらの概念が多くの人の「生きづらさ」を解消するだけでなく、多くの組織や個人を活性化させることは直観的に理解できる。

このような知見を個々の現場に応用する努力こそが、「社会がつくるという障害」の解消につながると思う。

このような知見を個々の現場に応用する努力こそが、「社会がつくるという障害」の解消につながると思う。

【企画制作】(株)エデュテイメントプラネット柳田 善弘、寺本 亜紀、水野 昌也、横田 孝宜

【取材協力】NPO法人発達障害をもつ大人の会(DDAC) 広野ゆい代表

【取材協力】NPO法人発達障害をもつ大人の会(DDAC) 広野ゆい代表