2022/03/18

学びは「問い」から。新聞を教材に、社会を俯瞰し、「問い続ける力」を育む 後編

大学を取り巻く環境が変化する中で、大学も様々な授業の工夫を試みている。

今回は、帝京大学の総合基礎科目「質問力を磨く」の授業から、帝京大学および上智大学の学生、社会人も参加した「マラソンQ」を取材した。

今回は、帝京大学の総合基礎科目「質問力を磨く」の授業から、帝京大学および上智大学の学生、社会人も参加した「マラソンQ」を取材した。

帝京大学 総合基礎科目「質問力を磨く」

帝京大学が総合基礎科目として開講する「質問力を磨く」の授業では、新聞記事を読んで疑問に感じたことを質問として言語化し、それを発表して、質疑応答を行うほか、他大学の学生や社会人が参加するワークショップなども実施している。

後編では、授業を担当する松本美奈客員教授に、「質問力」に焦点をあてた理由や、授業づくりの工夫などをインタビュー。そして、学生に、学習の成果や、この授業を何度も履修する理由などを聞いた。

後編では、授業を担当する松本美奈客員教授に、「質問力」に焦点をあてた理由や、授業づくりの工夫などをインタビュー。そして、学生に、学習の成果や、この授業を何度も履修する理由などを聞いた。

(本記事は後編。前編はこちらです。)

松本美奈

上智大学特任教授、帝京大学客員教授、一般社団法人Qラボ代表理事、東京財団政策研究所研究主幹、教育ジャーナリスト。元読売新聞記者として、15年以上にわたり大学を中心に教育問題を取材。2008年〜2019年、新しい進路選択の方法を提案する「大学の実力調査」を統括。調査は日本で初めて各大学各学部の退学率、留年率、卒業率などを公開、回答率は9割を超えた。2019年に独立。取材を通して、学生の「質問力(課題発見力)」が乏しくなっていることに問題意識を持ち、一般社団法人Qラボを設立。ジャーナリストとして大学の現状を発信し、学生や社会人の質問力や社会性の育成に努めている。慶應義塾大学法学部卒業。社会保険労務士。

自身の問いから始まった「質問力を磨く」授業

松本客員教授は、前職の新聞記者時代、15年以上にわたり、大学を中心に教育分野を取材してきた。そして、3人の子どもの親としても、学校教育にかかわってきた。それらの経験を通じて感じていたのは、なぜ、小学校低学年では、子どもは授業中、挙手をして質問をするのに、学年が上がっていくにつれてその数は減り、大学の授業では学生からほぼ質問が出てこなくなるのかということだったという。

「先生は『質問はありますか?』と子どもたちに聞きますが、それはもう授業が終わろうとしている時間帯が多いのではないでしょうか。そうすると、子どもは知りたいことがあっても挙手をしにくくなってしまいます。空気を読むからです。『知りたい』という気持ちが質問として出てきますが、質問をすることで、周りの邪魔をするのではないかと思い、質問が出てこなくなってしまう。質問を自由に出せる授業が必要ではないかと考えたのです」(松本客員教授)

このような思いを新聞記者時代に大学関係者に話したところ、「じゃあ、そうした授業をやってみませんか」という提案があり、帝京大学と上智大学で授業を受け持つことになった。

想定外の提案に驚きつつも、シラバスを作成するため、改めて学生を観察すると、質問力の重要性が見えてきたという。

「問うことがなければ、社会に対する関心がどんどん低くなっていきます。実際、大学生の視野が狭くなってきていると感じました。私が大学の取材を始めた2007年頃の学生の視野を、自分を中心とした半径10メートルだとすると、今は半径1メートル、ひょっとしたら目とスマートフォンの間の30センチ程度しかないかもしれません。これからの社会を担う学生の視野を広げ、自分で物事を考える人として社会に送り出さなければ、日本は立ち行かなくなると危機感を抱きました」(松本客員教授)

「先生は『質問はありますか?』と子どもたちに聞きますが、それはもう授業が終わろうとしている時間帯が多いのではないでしょうか。そうすると、子どもは知りたいことがあっても挙手をしにくくなってしまいます。空気を読むからです。『知りたい』という気持ちが質問として出てきますが、質問をすることで、周りの邪魔をするのではないかと思い、質問が出てこなくなってしまう。質問を自由に出せる授業が必要ではないかと考えたのです」(松本客員教授)

このような思いを新聞記者時代に大学関係者に話したところ、「じゃあ、そうした授業をやってみませんか」という提案があり、帝京大学と上智大学で授業を受け持つことになった。

想定外の提案に驚きつつも、シラバスを作成するため、改めて学生を観察すると、質問力の重要性が見えてきたという。

「問うことがなければ、社会に対する関心がどんどん低くなっていきます。実際、大学生の視野が狭くなってきていると感じました。私が大学の取材を始めた2007年頃の学生の視野を、自分を中心とした半径10メートルだとすると、今は半径1メートル、ひょっとしたら目とスマートフォンの間の30センチ程度しかないかもしれません。これからの社会を担う学生の視野を広げ、自分で物事を考える人として社会に送り出さなければ、日本は立ち行かなくなると危機感を抱きました」(松本客員教授)

質問づくりを通して、他者の視点で物事を捉える

教材に選んだのは、新聞だ。リアルな社会をオンタイムで伝え、社会全体を俯瞰できる新聞で、学生に社会を見る目を開かせたいと考えた。授業の課題は、授業当日の朝刊から選ぶことで、学生の「今」を考える力を鍛えている。

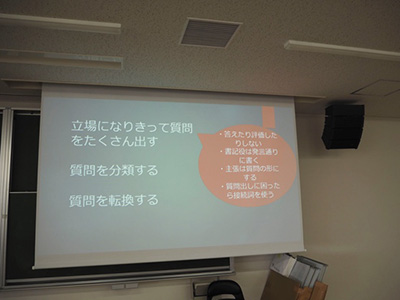

授業で重視されるのは「自分以外の誰かになりきる」ことだ。同じ記事でも、自分と、自分以外の誰かの視点では、見え方が全く違ってくる。例えば、ウクライナ問題にしても、日本の大学に通う自分と、ウクライナに暮らす学生では全く受け止め方が異なる。これを理解するために「なりきる」のだ。学生たちはチームになって、授業以外の時間を使い、「自分以外の誰かの立場」を明確にした上で質問をつくり、その質問に基づいて文献を読み込む。そして、翌週の授業で質問を発表、質疑応答を行う。

「学生の多くは、卒業後には企業で働きます。仕事では、相手が何を求めているのかを想像して、商品を企画したり、提案したりすることが重要です。また、その商品を利用することによって、何か不利益が生じないかを見通すことも求められます。自分以外の視点で物事を見る必要があり、そうした力を鍛えようと、『他者の視点』で質問をつくるという課題にしました」(松本客員教授)

授業で重視されるのは「自分以外の誰かになりきる」ことだ。同じ記事でも、自分と、自分以外の誰かの視点では、見え方が全く違ってくる。例えば、ウクライナ問題にしても、日本の大学に通う自分と、ウクライナに暮らす学生では全く受け止め方が異なる。これを理解するために「なりきる」のだ。学生たちはチームになって、授業以外の時間を使い、「自分以外の誰かの立場」を明確にした上で質問をつくり、その質問に基づいて文献を読み込む。そして、翌週の授業で質問を発表、質疑応答を行う。

「学生の多くは、卒業後には企業で働きます。仕事では、相手が何を求めているのかを想像して、商品を企画したり、提案したりすることが重要です。また、その商品を利用することによって、何か不利益が生じないかを見通すことも求められます。自分以外の視点で物事を見る必要があり、そうした力を鍛えようと、『他者の視点』で質問をつくるという課題にしました」(松本客員教授)

前編で紹介した「マラソンQ」では、「コロナ特措法見直しのプロジェクトチームの立場で質問をつくる」ことを課題とした。プロジェクトチームがどのような立場に置かれているのかを理解することが、質問づくりでの重要なポイントとなる。

授業でもう一つ重要な教材となるのは、「企業人」だ。通常の授業や前編で紹介した「マラソンQ」への参加のほか、学生が企業人にインタビューをしてまとめるという論文課題もある。

「新聞は二次情報です。一次情報である当事者、主に企業に、学生が直接触れることも大切にしています。活字を通して見た社会と、リアルに動いている社会をそれぞれ自分で整理し、融合させることで、社会を俯瞰する力が鍛えられていくと考えています」(松本客員教授)

協力を得る企業は、中小企業が多い。それは、日本は中小企業に支えられているからであり、学生にそこに目を向けてほしいと考えるからだ。

「新聞は二次情報です。一次情報である当事者、主に企業に、学生が直接触れることも大切にしています。活字を通して見た社会と、リアルに動いている社会をそれぞれ自分で整理し、融合させることで、社会を俯瞰する力が鍛えられていくと考えています」(松本客員教授)

協力を得る企業は、中小企業が多い。それは、日本は中小企業に支えられているからであり、学生にそこに目を向けてほしいと考えるからだ。

また、提出物は、すべて「手書き」としている。当初は、既存の文章の丸写し、いわゆるコピペを防ぐためだったが、手書きにすることで、学生は、漢字が書けるようになり、その場でメモを取る力がつき、次第に要点やキーワードをつかみ、短時間で文章を書けるようになっていくという。

学生が自ら学ぶ場を考えて、つくり上げる

学生が様々な面から成長していく授業だが、その分、教える側もハードだ。学生がどのような記事を選んでも対応できるよう、松本客員教授も新聞を毎日読み、スクラップをして、社会の動きを追い、話題となっている分野の書籍も読む。

授業は常に見直し、改善を図っている。例えば、「マラソンQ」は、前年度までは、松本客員教授が課題を決め、当日の進行も務めていたが、2021年度は、学生が司会を務め、課題となる新聞記事も学生が選ぶ形態にした。

「授業の主体は学生です。それに改めて気づき、学生にマラソンQを任せました」(松本客員教授)

「授業の主体は学生です。それに改めて気づき、学生にマラソンQを任せました」(松本客員教授)

司会役を任された2人の学生は、司会は初体験で、ほかの学生と協力しながら、1か月前からスライドなどの準備を始めた。課題となる記事選びでは、当日の朝だけでは検討時間が足りないと考え、1週間前からいつもより丹念に新聞を読み、どのような記事が出てきそうか推測。当日は午前4時に起床して新聞を読み、2人それぞれ記事の候補を出し合って検討した。

「コロナというタイムリーな話題であり、法律にかかわる記事というのが、課題に選んだ理由です。社会の状況を踏まえつつ、法的根拠を基に物事を考えることに、学生が意識を向けるきっかけにしてほしいと考えました」(司会者の学生)

「コロナというタイムリーな話題であり、法律にかかわる記事というのが、課題に選んだ理由です。社会の状況を踏まえつつ、法的根拠を基に物事を考えることに、学生が意識を向けるきっかけにしてほしいと考えました」(司会者の学生)

「マラソンQ」で司会を務めた2人の学生は、「この活動は初めてという参加者が多かったので、活動の手順をもっと丁寧に説明すればよかったと反省しています」と振り返った。

さらに、「マラソンQ」に多様な人に参加してもらおうと、学生は、ゼミの担当教員や授業を受けている教員に同科目をアピールし、参加を依頼した。参加を快諾した教員もいれば、断った教員もいて、中には、「参加することで、どんなメリットがあるのか?」と質問する教員もいたという。

「学生は自分が知らない人に、自分から話しかけることをほとんどしません。それが世界を狭めている一因です。ですから、そういう機会を持てるように『学内にも参加を呼びかけてはどうか』と、学生に提案しました。同じ大学でも、いろいろな考えを持つ人がいることを肌で感じ、社会の多様性を学内から体験する機会となったことでしょう」(松本客員教授)

「学生は自分が知らない人に、自分から話しかけることをほとんどしません。それが世界を狭めている一因です。ですから、そういう機会を持てるように『学内にも参加を呼びかけてはどうか』と、学生に提案しました。同じ大学でも、いろいろな考えを持つ人がいることを肌で感じ、社会の多様性を学内から体験する機会となったことでしょう」(松本客員教授)

自身の成長を実感し、さらに学びを求めていく学生たち

同科目は、毎回のように発表があり、課題も多いことから、単位が取れるのは履修登録者の2割程度だ。しかし、その後も単位に関係なく履修する学生が少なくない。さらに、大学卒業後、大学院生や社会人となってからも授業に参加するかつての履修生もいる。

1年次後期に履修して以降、7期連続して履修したという4年生は、授業の魅力を次のように語る。

「新聞には、同じ記事が一つとしてありません。授業で学ぶ内容は毎回異なるので、何度履修しても新鮮で、楽しいです。質問力はたいぶ鍛えられ、就職活動での企業説明会では周りに臆することなく質問できました」

1年次後期に履修して以降、7期連続して履修したという4年生は、授業の魅力を次のように語る。

「新聞には、同じ記事が一つとしてありません。授業で学ぶ内容は毎回異なるので、何度履修しても新鮮で、楽しいです。質問力はたいぶ鍛えられ、就職活動での企業説明会では周りに臆することなく質問できました」

「マラソンQ」に参加した上智大学の3年生は、悔しさが学びの原動力になっていると話す。

「1週間かけて調べたテーマなのに、質疑応答で答えられないこともあります。調べていないのと同然に見られるような気がして、悔しい気持ちでいっぱいになります。そうならないよう、どんな質問をされるかを想定して準備し、発表前には調べた内容を念入りにチェックしています。先生から毎回戻ってくる授業のリフレクションシートを振り返って見直すと、1年前は想定外の質問に答えられなかったのが、たどたどしくても答えられるようになっていました。そうしたところに、自分の成長を感じます」

「1週間かけて調べたテーマなのに、質疑応答で答えられないこともあります。調べていないのと同然に見られるような気がして、悔しい気持ちでいっぱいになります。そうならないよう、どんな質問をされるかを想定して準備し、発表前には調べた内容を念入りにチェックしています。先生から毎回戻ってくる授業のリフレクションシートを振り返って見直すと、1年前は想定外の質問に答えられなかったのが、たどたどしくても答えられるようになっていました。そうしたところに、自分の成長を感じます」

前期に続き、後期も履修している1年生は、他者に伝える力がついたと感じている。

「発表後に質問される内容で、自分の考えが伝わったのかどうかがダイレクトに感じられ、改善点も分かります。授業は楽ではないけれど、苦しんだ分、得られるものが大きいと思います」

「発表後に質問される内容で、自分の考えが伝わったのかどうかがダイレクトに感じられ、改善点も分かります。授業は楽ではないけれど、苦しんだ分、得られるものが大きいと思います」

昨年度まで同科目を履修していたという社会人は、授業で得たことが今生きていると振り返る。

「授業にはとにかくいろいろな考えの人が参加していて、意見が異なると、どのように収拾したらよいのか分からなくなり、苦い思いもしました。でも、メンバーとしっかり向き合って議論し、結論をまとめ上げるという過程で、周りと協力して取り組むことや、自分の意見を言語化して伝えることなどを学びました。社会に出ると、これらの学びが役立つ場面が多く、この授業が仕事をする上で大切なことにつながっていると感じています」

「授業にはとにかくいろいろな考えの人が参加していて、意見が異なると、どのように収拾したらよいのか分からなくなり、苦い思いもしました。でも、メンバーとしっかり向き合って議論し、結論をまとめ上げるという過程で、周りと協力して取り組むことや、自分の意見を言語化して伝えることなどを学びました。社会に出ると、これらの学びが役立つ場面が多く、この授業が仕事をする上で大切なことにつながっていると感じています」

前編で紹介したワークショップには、在学時に履修していた社会人や大学院生も参加した。「久しぶりに参加し、いい刺激をもらえました」と話す以前の履修者もいた。

(編集後記)

7期連続で履修した学生は、「私たちも成長しているけれど、先生も進化し続けている」と語っていた。その言葉に同科目の真価が表れているのではないだろうか。常に何か新しいことをつかみ取れる場であることを、学生は知っているのだ。その一つが、「マラソンQ」であり、異学年、他大学、社会人と、立場も経験も異なる人たちが一つの目標に向かって力を合わせる協働の場であった。

そして、「松本先生の膨大な知識量や、周りの人たちを巻き込む対人力を、私も欲しいと思う」とも学生は言った。授業の魅力もさることながら、教員が学生のロールモデルとなり、学生の学ぶ意欲を引き出していると感じた。

そして、「松本先生の膨大な知識量や、周りの人たちを巻き込む対人力を、私も欲しいと思う」とも学生は言った。授業の魅力もさることながら、教員が学生のロールモデルとなり、学生の学ぶ意欲を引き出していると感じた。

取材日:2021年12月18日、一部追加取材2022年2月22日