2017/05/22

【 多様な学びを促す学校の“場”づくり】第2回 学びに向かう場づくり

前回の概論に続き、多様な学びを促す学校の"場"づくりについて、ご紹介していきます。

今回は、児童生徒たちの「おや?」、「なんだろう?」という興味や好奇心を生み出す、いわば「学びに向かう」場づくりの事例です。学校施設の充実度は、公立か私立かなどによっても大きく異なります。しかし、どの学校でも印象的だったのは、子どもの発達段階に応じた指導や働きかけに見られる教師たちの熱意と工夫、そして子どもたちの元気な笑顔でした。

今回は、児童生徒たちの「おや?」、「なんだろう?」という興味や好奇心を生み出す、いわば「学びに向かう」場づくりの事例です。学校施設の充実度は、公立か私立かなどによっても大きく異なります。しかし、どの学校でも印象的だったのは、子どもの発達段階に応じた指導や働きかけに見られる教師たちの熱意と工夫、そして子どもたちの元気な笑顔でした。

BERD編集長 石坂 貴明

黒板を背に、教壇に立つ教師の話を聞きながら、子どもたちは質問に答えたりノートをとったりする。授業が終われば教師は職員室に戻り、授業開始のチャイムを合図にまた教師が教室へやってくる。よくある教室の風景のようだが、新たな取り組みを始めている学校もある。

今回は児童・生徒それぞれの「学びに向かう力」を引き出すための“場”づくりを試みている5つの学校を取材した。

今回は児童・生徒それぞれの「学びに向かう力」を引き出すための“場”づくりを試みている5つの学校を取材した。

子どもの発達段階や活動内容に合わせて、教室の広さを変える

西南学院小の低学年教室(上)、

中学年教室(中)と高学年教室(下)。

低学年は教室内のスペースが広くとられているが、高学年になるにつれて、教室前のオープンスペースが広くなっている

中学年教室(中)と高学年教室(下)。

低学年は教室内のスペースが広くとられているが、高学年になるにつれて、教室前のオープンスペースが広くなっている

小学校6年間での児童の成長は著しく、学年が上がるごとに児童の発達やそれぞれの特徴は変わっていく。取材した東海村立白方小学校(以下白方小)や西南学院小学校(以下西南学院小)では、発達段階を意識した教室設計が採用されていた。両校に共通するのは、低学年は広く、学年が上がるにつれて教室スペースは小さくなっていくという基本設計と、教室の前にあるオープンスペースで活動領域を「調整できる」という点だ。

低学年は、教室という一つの空間にとどまって授業を受けることに慣れなければいけない。そのため、教室空間を広くとり、教室内で落ち着いて過ごせるよう工夫がされている。西南学院小では、低学年教室には秘密基地のようなデン(※)も設置され、休み時間にそこで子どもたちが遊べるような工夫もあった。白方小では、「子どもには土のそばでの生活が必要」という配慮もあり、1年生から4年生までの学年棟では教室の前に個別の庭があり、すぐに庭へ降りられる設計になっている。

高学年になると、グループ学習や、学年・学校全体での行事を主体的に進めるための活動ができるスペースが必要となる一方で、個人が集中して学ぶ時間も必要になる。そのため、教室空間は小さくするが、教室前のフリースペースを広くとることで、扉を開閉するだけで空間の大小を調整することができる設計が採用されている。

一時期は廊下と教室の間のドアや壁がない「フルオープン」な教室設計が流行った時期もあったようだが、取材した学校はすべて引き戸で開閉ができる仕様になっており、開閉は教師に一任されていた。白方小の吉沼充校長は、「基本オープンなかたちで教室を使っていることが多いですが、算数の授業をしている隣で、別のクラスが学級活動をやっているときなどは閉めているようです。」と教えてくれた。

※デンは隠れ家のような小空間のこと

オープンスペースは、指導の可能性を広げる場

白方小の高学年の教室とオープンスペース(上)。

学年全体で集まることができる。

(下)は中学年教室。

写真手前の教室内のオープンスペースに、個別に座れる席を用意している

学年全体で集まることができる。

(下)は中学年教室。

写真手前の教室内のオープンスペースに、個別に座れる席を用意している

教室前のオープンスペースは、学年単位で集まるような活動をする場所としても便利だという。

白方小は敷地が広く、各学年の教室がゆるやかに独立し、ユニットを組む設計となっている。通常時は廊下となるオープンスペースは、同学年の児童が集まる場としても機能する。たとえばその学年の全児童を集めて指導しなければいけないというときに、「集合!」と声をかけて、この空間で指導や活動ができる。「オープンスペースに『みんなに伝えたいことがあるんだ』と言って、児童をぱっと集めて話ができる。(そうした活動の多い)高学年では、非常に有効なスペースのつくりです。」と、同校の吉沼校長は話す。

白方小は敷地が広く、各学年の教室がゆるやかに独立し、ユニットを組む設計となっている。通常時は廊下となるオープンスペースは、同学年の児童が集まる場としても機能する。たとえばその学年の全児童を集めて指導しなければいけないというときに、「集合!」と声をかけて、この空間で指導や活動ができる。「オープンスペースに『みんなに伝えたいことがあるんだ』と言って、児童をぱっと集めて話ができる。(そうした活動の多い)高学年では、非常に有効なスペースのつくりです。」と、同校の吉沼校長は話す。

白方小も低学年は教室空間を広くとっており、教室の中にオープンスペースがあるような設計だ。このスペースは、児童を個別で指導できる場にするなど、教師が使い方を決めていた。吉沼校長は、教師が工夫を重ねながら、授業や児童に合わせてスペースを活用していると話す。「広いスペースがあるので、教室から出て個別指導をしたり、3人ぐらいのグループで話し合い活動をしたりというのも、やっていますね。」

教科の「おもしろさ」を体感する

日本の学校では「生徒が教室に残り、教師が移動する」というスタイルがまだ一般的だが、世界に目を向けると、欧米では生徒が教師のいる教室へ移動するというスタイルが標準的だ。日本では「教科センター方式」と呼ばれるこの方式を取り入れているのが、同志社中学校(以下同志社中)である。同校の沼田和也教頭によると、現在は日本国内でも、公立中高一貫校を含め70校以上の学校で「教科センター方式」が採用されており、同志社中は、関西ではいち早くこの方式を取り入れた実績を持つ。

同志社中の数学科メディアスペースには、教師たちが用意した各種パズルが置かれている。メディアスペースの展示物や掲示物、たくさんの書籍は教師たちが持ち寄っており、私物も多い

同志社中では、2010年に現在の同志社岩倉校地への移転を機に、学習スタイルを「教科センター方式」へと変更した。同時に、各教科の教室が並ぶ「教科ゾーン」に併設する場所に「メディアスペース」も設置した。沼田教頭は、教科教室やメディアスペースを作るにあたり、「そこに入れば、ここは数学だなとか、ここは理科だなと思える場所にしていこうとみんなで話し合いました。」と話す。

同校で数学を教える園田毅先生は、メディアスペースを作るという話を聞いたとき、最初は戸惑ったと話す。社会や理科と違い、数学は「何を展示すればよいのだろう」と悩んだからだ。それでも、国内の科学館や海外の数学博物館などを訪れながら、良いと思った展示を自作で模倣するなどして、メディアスペースを作りあげていった。いまではそこに入っただけで「数学」を体感できる"場"が広がっている。「数学のメディアスペースにある、立方体のパズル。あれなんかも、崩しておくと、大体帰りには誰かが組立てているんですよ。高校や大学の授業でも使えるパズルもありますが、そういうものを置いておくと、遊んでくれたりもして。こうした経験を通して、楽しく数学に入ってほしいという気持ちがあります。」と、園田先生は話す。

教科センター方式やメディアスペースを取り入れたことで、生徒や教師の意識、行動に変化も生まれた。展示スペースができたことで、それまで使用時以外はしまい込んでいた年表などの学習ツールを教師が展示し、生徒はいつでも見ることができるようになった。授業ごとに生徒が教室を移動する形式にした結果、教師が授業準備をしやすくなっただけでなく、「生徒は次の授業に行く段階で意識の切り替え、心の準備ができるようになった。」と沼田教頭は話す。同志社中では教員室も「教科ステーション」と呼ばれ、教科ごとに分かれているが、これにより同じ教科の教師同士での意思疎通がしやすい環境も生まれたという。

「学ばせる」のではなく、「学びたい」気持ちを引き出す

同志社中の理科メディアスペース(上)。

混沌としているからこそ、つい足を止めたくなる

京都御池中の大規模展示(下)。

教室前のオープンスペースや階段の踊り場などは、貴重な展示スペース

混沌としているからこそ、つい足を止めたくなる

京都御池中の大規模展示(下)。

教室前のオープンスペースや階段の踊り場などは、貴重な展示スペース

同志社中のメディアスペースには、2つの側面がある。ひとつは、教師が飾ることで生徒を啓発するという側面。もうひとつは、生徒のものを飾ることで興味関心を引き出すという側面だ。

たとえば、理科のメディアスペースには、理科教師たちが持ち寄った書籍、写真、標本、ポスターなどが所せましと並べられ、立ち止まりたくなる空間が作られている。同じ空間に貼り出されている生徒作成の掲示物も、つい読んでしまう。沼田教頭はメディアスペースを「教科学習についての刺激をもらう場」と紹介してくれたが、たしかにこのスペースでは、「もっと知りたい」「この教科っておもしろい」といった、子どもたちの学びへの意欲が培われそうだ。

生徒の成果物の展示は、他の生徒の興味関心を誘ったり、展示された側の達成感の醸成にもつながる。京都市立京都御池中学校(以下京都御池中)の西田育世副校長も、教室前のオープンスペースは貴重な空間だと話す。京都御池中は、近年生徒が増加傾向にあり、これまで教科の特別教室として使っていた場所を通常教室に作りかえて対応しているという現実がある。だからこそ、教室前のオープンスペースは、大規模な展示ができる重要なスペース。「スペースがどんどんなくなっているが、ここは確保したい。」と西田副校長は言う。

社会生活を見据えて授業をする

同志社中の社会演習室。

ポスターやオブジェを作りやすい設計になっている

ポスターやオブジェを作りやすい設計になっている

同志社中には、興味深い社会科の授業もある。社会科といえば、多くの人が年号や人名、歴史的事件の暗記を連想するだろう。しかし、社会科を担当する井口和之先生は、ポスターやオブジェ制作などの作品づくりや、ディスカッションやプレゼンテーションなどを中心とした授業を展開している。こうした授業に対応できるよう、作業台や水道が設置され、絵の具を使える床材の敷かれた「社会演習室」がある。井口先生が「社会科」という教科のなかでこうした授業形式を採用しているのは、教科学習を通じて社会との接点をつくること、また、社会に対する生徒の発信力を高めることを重要だと考えているからだ。

美術と社会で同じテーマに取り組み、それぞれの教科の視点から学ぶといった取り組みもしているという。「アートを使って、社会に対して自分の意見を表明する」という点でふたつの教科はつながると、沼田教頭は説明してくれた。

外国語は、五感を使えるスペースで

西南学院小(上)と白方小(下)の、

外国語活動のための特別教室。

白方小は、もともとあった視聴覚室を利用して、外国語活動のための教室にした

外国語活動のための特別教室。

白方小は、もともとあった視聴覚室を利用して、外国語活動のための教室にした

音楽や理科、図画工作などの教科は、小学校のときから特別教室で授業をしているという学校は多い。近年は、外国語活動を特別教室で実施している学校も少なくないようだ。

西南学院小の宮崎隆一校長は、「小学校では母語である日本語で十分に鍛えて言語操作能力、抽象的な思考力っていうのをしっかり育てていくべきだ。」としたうえで、英語が必修化されるなか、「やる以上はいいかたちでやっていこう。」という考えのもと、施設や指導者を整えていると話す。同校の外国語活動のための教室は、専任の外国語教員の指導のもと、机と椅子のない広い空間で児童が体を動かしながら歌やゲームで楽しく外国語学習に取り組めるように設計されている。

白方小は公立小学校ということもあり、外国語活動専用の特別室はなかったが、吉沼校長は「視聴覚室に置いてあった機材などを撤去して、外国語活動の専用ルームとして使っている。」と、同教室を紹介してくれた。絨毯敷きの視聴覚室では、NLT(Native Language Teacher)が児童とともに、英語を使ったゲームをしていた。

図書室は学び場、休み場、たまり場

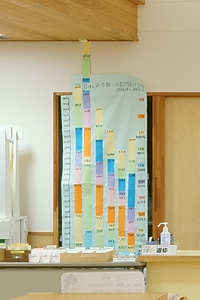

照沼小の読書冊数グラフ

教室や特別教室以外に、各校の特徴が表れやすいのが図書室だ。東海村立照沼小学校(以下照沼小)は2013年に現在の新校舎が竣工したが、計画当時の校長が読書活動に非常に力を入れていたこともあり、「図書室を学校の中心にしよう」という案が反映された学校設計になっている。低学年も高学年も行きやすいよう、校内の中央に設置された図書室は、天井が高く窓も大きくとってあるせいか開放感がある。同校は授業開始前の朝の時間や授業での読書推進、保護者による読み聞かせボランティアなどの活動の成果もあり、図書室で年間300冊を超えて本を借りる児童もいるという。オススメの本を児童同士で紹介しあう活動もあり、図書室を中心にした読書活動が、学校全体の学びに影響を与えている印象だ。

照沼小の図書室(上)と、

同志社中の図書室(下)

同志社中の図書室(下)

同志社中の図書室には、調べ学習やプレゼンテーション資料の作成をスムーズに進められるよう、インターネットにつながったパソコンを使えるスペースがある。4万冊の蔵書をそろえるこの図書室で、さらに特徴的なのが、図書室が国語科ゾーンと数学科ゾーンをつなぐ通路になっているという点だ。通路なので、授業の移動などで生徒は日常的に図書室の横を通ることになる。「こうすることで、図書室を身近に感じ、本との偶然の出会いが生まれる機会を作っています。」と沼田教頭は話してくれた。

Editor's eye

教室設計や設備、ツールなどによって生み出される"場"にフォーカスし、そこから生まれる学び、深まる学びを紹介する。これが今回の企画で実現したかったことだが、取材を重ねると、"場"を作るのはやはり"人"であり、施設や設備をどう生かすかは、そこに関わる人がどういう意思をもって場づくりをするかで決まるということをあらためて実感した。

今回、効果的な学びを実現するための新しい施設や大胆な制度設計を取り入れている学校を選び取材をしているが、大切なのは施設の真新しさではなく、その施設をどう生かし、児童・生徒の「学び」に還元していくかという学校や教師たちの意識と実行力なのだろう。取材で強く印象に残ったのは、施設のすばらしさではなく、与えられた施設や設備を活用しながら「より良い学び」を追求している教師たちの姿だ。そして、こうした教師たちが、試行錯誤しながら作り上げた"場"は、子どもたちが安心して学びに向かうことができる場になっていた。

【企画監修】千葉大学大学院工学研究科 建築・都市科学専攻教授 柳澤要氏

【企画制作協力】(株)エデュテイメントプラネット 山藤諭子、柳田善弘、水野昌也

【取材協力】京都市立京都御池中学校(京都)、東海村立白方小学校(茨城)、西南学院小学校(福岡)、東海村立照沼小学校(茨城)、同志社中学校(京都) ※学校名五十音順

※原稿内の役職は、取材当時のものです

【企画制作協力】(株)エデュテイメントプラネット 山藤諭子、柳田善弘、水野昌也

【取材協力】京都市立京都御池中学校(京都)、東海村立白方小学校(茨城)、西南学院小学校(福岡)、東海村立照沼小学校(茨城)、同志社中学校(京都) ※学校名五十音順

※原稿内の役職は、取材当時のものです