2017/01/10

第119回 「教育改革」実現に向けて、今すべきこと

ベネッセ教育総合研究所 副所長

木村 治生

木村 治生

はじめに

2020年度から順次、実施される新しい学習指導要領。その中心となる理念は、「新しい時代に必要となる資質・能力の育成」である。社会の変化は、ますます激しくなる。価値の多様化が進み、異なる文化的・社会的背景の人々と協働しながら課題を解決することが求められる。そんな未来予測を前提に、国(文部科学省)は教育の「目標」「学習/指導」「評価」をセットで変革しようとしている。いわば、日本の教育のOS(オペレーティング・システム)を変える大改革だ。これからその準備期間に入る。今は、「教育改革」前夜ともいえる。

ところで、こうした改革の挑戦は、今に始まったことではない。「社会に出てから役立つ力」や「経験から学ぶこと」の重要性は、近代教育の一斉教授に対する批判としてかねてから主張されてきた。しかし、そのような経験主義的な学びは、日本の教育のなかで主流になることはなかった。体系的な知識の不足(学力低下)が、つねに問題になったからである。

そのため、今度の改革は、系統主義的な学びを疎かにすることなく、経験主義的な学びを多く取り入れるということを謳う。その理想は天晴れだが、果たしてそのようなことは可能なのか。可能にするためにはどうしたらよいか。

2017年の年初、改革前夜にあたって、考えてみたい。

2017年の年初、改革前夜にあたって、考えてみたい。

70年前の「学習指導要領」

今回の教育改革は、明治維新、太平洋戦争終戦後に続く、大きな転換を目指すといわれている。明治期は西欧の近代国家に追いつく必要から、太平洋戦争後は民主国家建設の必要から、教育のあり方を見直す必要に迫られた。とくに戦後期は、戦時下の教師中心の教え込みをやめ、子ども中心の教育を実現すべきということが教育界の強い願いだった。当時と文脈は異なるが、1947年(昭和22年)に発表された「学習指導要領(試案)」を読むと、今と同様の考え方や表現が多いことに驚く。

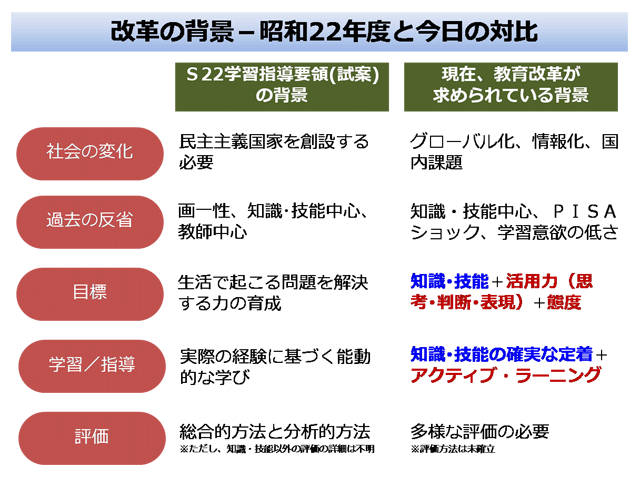

この70年前の「学習指導要領(試案)」の背景を、筆者なりにまとめてみたのが表1である。

序論では、民主主義国家の創設という社会の変化を踏まえて、知識・技能に偏った画一的な教育を反省。そのうえで、教育の目標と方法について、「児童や青年は、現在並びに将来の生活に力になるようなことを、力になるように学ばなくてはならない」(第四章「学習指導法の一般」)と述べる。具体的には、生活で起こる問題の解決のために実際の経験に基づく能動的な学びの必要を強調していて、教育方法の記述はアクティブ・ラーニングそのものだ。

翻って、今次の議論。グローバル化や情報化といった社会変化や少子高齢化などの国内課題を背景にして、多様な資質・能力の育成を重視する。「知識・技能」の確実な定着に加えて、「思考力・判断力・表現力」や「学びに向かう力」などを育てるため、「主体的・対話的で深い学び」を多く取り入れるという。基礎となる知識・技能は減らさないと明言している部分は異なるものの、社会的な要請から能動的な学びが必要だという大筋のストーリーは似ている。

表1

過去の失敗に学ぶ

しかし、戦後の教育改革で目論んだ能動的な学びは、「這い回る経験主義」と揶揄された。地べたを這い回って学習しているように見えるが、活動という手段が目的化されてしまい、学問体系の教授が軽視されているという批判が噴き出す。1950年代には複数の学力調査から「学力の剥落」が問題になり、教科の系統性を重視する傾向が強まる ※1。

記憶に新しいところでは、1998年告示、2002年実施の学習指導要領。このときも、過去の受験競争の詰め込み教育に対する反省から、主体的に学ぶ必要が強調された。学校完全週5日制への移行もあり、教科の学習内容を大幅に減らして、「総合的な学習の時間」を導入する。当時、各地の研究開発校で行われた授業研究のほとんどは、総合学習。子どもたちは深く思考し、仲間と協働して、堂々と発表する。筆者もそんなすばらしい実践をたくさん見た。

だが、その実践が一般の学校、一人ひとりの教員まで隈なく広まった印象はない。そればかりか、やはり学力調査の結果から学力低下への不安が高まり、「総合的な学習の時間」はその象徴として否定的に捉えられる。2005年に文部科学省から委嘱を受けて実施した「義務教育に関する意識調査」では、「総合的な学習の時間」について「よいと思う」と賛成する教員は半分ほどだった(小学校担任56.6%、中学校担任43.5%)。これではうまくいくはずがない。

過去、経験主義と系統主義は振り子のように揺れ、一方が強まると、揺り戻しが起こった。今回の教育改革も、そのようにならない保証はない。とはいえ、国(文部科学省)も過去の失敗に学んでいる。経験主義と系統主義は、決して対立する概念ではない。今回の教育改革では、知識・技能の分量を減らさずに、多様な資質・能力の育成を目指すという。

教育改革はうまくいくのか

ここで頭のなかを巡るのは、そんな理想的な改革が実現できるのか、という疑問である。そこには、次のような課題があるだろう。

第一に、子どもの負担の問題。

子どもたちの学習量は、「脱ゆとり教育」になって大幅に増えている。たとえば、文部科学省の資料によると、中学校の教科書(国数社理英の合計)の平均ページ数は2002年2,771ページだったものが、2016年には4,226ページ。5割以上の増加だ。しかし、この間の中学校の標準授業時数(各学年とも)は、年間980から1015と週1コマ分(3.5%)しか増えていない。このため、多くの学校が、夏休みを短縮したり行事を精選したりして、標準授業時数を超える授業を行う。加えて、家庭学習の充実を図るべく「宿題」も増加している ※2。いかにも窮屈な状況なのに、それを減らさず、新しい学びをオンすることができるのか。多様な資質・能力の育成は、子どもにとっても負荷が大きい ※3。

子どもたちの学習量は、「脱ゆとり教育」になって大幅に増えている。たとえば、文部科学省の資料によると、中学校の教科書(国数社理英の合計)の平均ページ数は2002年2,771ページだったものが、2016年には4,226ページ。5割以上の増加だ。しかし、この間の中学校の標準授業時数(各学年とも)は、年間980から1015と週1コマ分(3.5%)しか増えていない。このため、多くの学校が、夏休みを短縮したり行事を精選したりして、標準授業時数を超える授業を行う。加えて、家庭学習の充実を図るべく「宿題」も増加している ※2。いかにも窮屈な状況なのに、それを減らさず、新しい学びをオンすることができるのか。多様な資質・能力の育成は、子どもにとっても負荷が大きい ※3。

第二に、教員の負担の問題。

ご存知のように、日本の教員は世界一多忙である。中学校教員を対象にしたTALIS(OECD国際教員指導環境調査)によると、1週間の労働時間は53.9時間で参加34か国・地域のなかで最長。授業時数は参加国平均と同等だが、授業以外の時間が長い。一方で、同調査では、教員自身が子どもから主体的な学びを引き出すことに自信を持てていない実態も明らかになっている。文部科学省が言う「主体的・対話的で深い学び」を実現するためには、教員の授業力向上が最大のカギになる。だが、今のままでは新しい指導方法の開発に時間を割く余裕がないというのが教員の本音だろう。

ご存知のように、日本の教員は世界一多忙である。中学校教員を対象にしたTALIS(OECD国際教員指導環境調査)によると、1週間の労働時間は53.9時間で参加34か国・地域のなかで最長。授業時数は参加国平均と同等だが、授業以外の時間が長い。一方で、同調査では、教員自身が子どもから主体的な学びを引き出すことに自信を持てていない実態も明らかになっている。文部科学省が言う「主体的・対話的で深い学び」を実現するためには、教員の授業力向上が最大のカギになる。だが、今のままでは新しい指導方法の開発に時間を割く余裕がないというのが教員の本音だろう。

第三に、学校や自治体(教育委員会)の負担の問題。

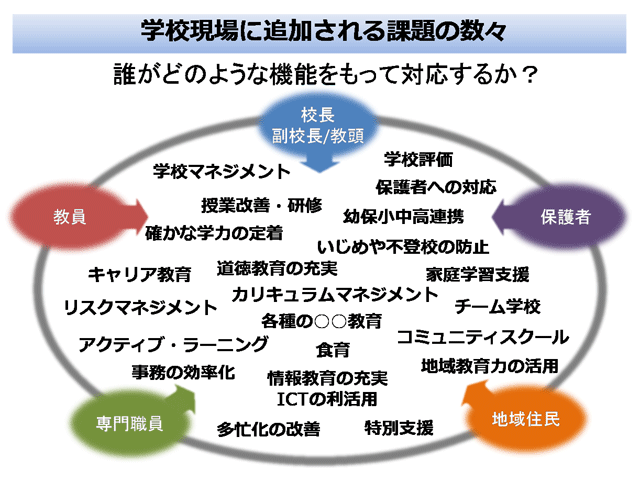

昨今の学校にはさまざまな要請がある。図1は、これからの学校マネジメントのあり方について考えた際に、現状整理のために列挙した課題の数々である。これらを管理職と教員だけでなく、そこに専門職員も加わり、保護者や地域住民の力を借りて実行していかなければならない。学習活動で言えば、「確かな学力の定着」を目的として、「カリキュラムマネジメント」と「授業改善・研修」を行い、「アクティブ・ラーニング」を実現。「地域教育力の活用」を図り、保護者や地域住民とともに「チーム学校」を実現したり、事務職員の力を借りて「事務の効率化」を図る……という具合。国(文部科学省)は次期学習指導要領の中核に「社会に開かれた教育課程」を標榜するが、もはや教員個人の努力だけで解決できる問題ではなく、組織とマネジメントの抜本的な改革が必要だ。

昨今の学校にはさまざまな要請がある。図1は、これからの学校マネジメントのあり方について考えた際に、現状整理のために列挙した課題の数々である。これらを管理職と教員だけでなく、そこに専門職員も加わり、保護者や地域住民の力を借りて実行していかなければならない。学習活動で言えば、「確かな学力の定着」を目的として、「カリキュラムマネジメント」と「授業改善・研修」を行い、「アクティブ・ラーニング」を実現。「地域教育力の活用」を図り、保護者や地域住民とともに「チーム学校」を実現したり、事務職員の力を借りて「事務の効率化」を図る……という具合。国(文部科学省)は次期学習指導要領の中核に「社会に開かれた教育課程」を標榜するが、もはや教員個人の努力だけで解決できる問題ではなく、組織とマネジメントの抜本的な改革が必要だ。

自治体(教育委員会)は、こうした現場にノウハウ(目標づくり・指導と評価の方法)とリソース(ヒト・モノ・カネ)を提供する役割を持つ。けれども、予算も人材も限られるなかで、十分な役割遂行ができない自治体が現れるのではないか。教員間、学校間に加えて、自治体間の格差拡大も懸念される。

図1

改革前夜の今、何が必要か

過去の失敗に学んで描いた教育改革の理念は、理想的に見える。しかし、それを実現するためには、具体的な方法が必要である。その方法論が不明確なままでは、また、方法論が明確でもリソースが不十分なままでは、「絵に描いた餅」になりかねない。

まずは、もっと教育に投資する機運を高めたい。次世代に投資をしない社会は先の見通しが暗いと思うが、日本の公財政教育支出の対GDP比はOECDがデータを取る28か国のなかで下から2番目。前線の士気に頼って兵站や輸送の充実を実現できなければ、成功は覚束ない。

さらに、行政と学校のそれぞれにおいて、与えられたリソースのマネジメントを行う機能を強化すべきと考える。教育課題は多様化・複雑化している。それに対して、教育関係者だけでなく多様な役割を持つ人々が協働しなければならない。たとえば、「チーム学校」のなかで、誰がどう動くのが効率的か。全体設計と進行管理が重要であり、それができる人材を早急に育成する必要がある。教育分野は実行のガバナンスが弱いことが多い。その克服が、理想実現の条件となる。

そしてもっとも重要なのが、新しい学びを実現するためのノウハウやツールの開発だ。具体的には、教育目標の設定とチーム内での共有、学習/指導方法や評価方法の開発、などである。

たとえば、「思考力」の育成と一口に言っても、どのレベルの子どもがどういう状態になることなのか【目標】。その状態になるために、子どもはどのように学ぶのか【学習方法】。教員や専門職員はどういう指導を行い、保護者や地域住民はどうかかわるのか【指導方法】、さらには、その状態をどのように見取って、子どもにフィードバックするのか【評価方法】。知識・技能以外の測定しにくい資質・能力の育成は、プロセスを可視化しないと難しい。目標を明記したルーブリックやCAN-DOリストのような「規準」、目標を達成するための「アクティブ・ラーニング」の手法、そして成果を測定するための「アセスメント」が必要になる。

「知識・技能の習得」と「多様な資質・能力の育成」の両立。その理想は誤りではないと思う。「教育改革」前夜の今、これらを具体化する作業を着実に行うことが求められている。

おわりに

今、私たち研究所も、この教育の大改革期にあたってどう行動すべきかを考えている。

「カリキュラム研究開発室」では、これからの社会で求められる資質・能力の目標づくりと指導法の開発を行う。そうした資質・能力をどう測定するかは、「アセスメント研究開発室」が担当する。「次世代育成研究室」「初等中等教育研究室」「高等教育研究室」の各学齢を対象とした研究室は、子ども・保護者・教員の意識や行動を調査し、乳幼児から大学生・社会人までの一貫した成長プロセスを明らかにする。また、教育改革の前後でどのような変化があるかをエビデンスで残そうとしている。これらは、教育改革の理想を実現するための方法の検討に役立つ。そして、英語教育の4技能化も教育改革の主要課題だ。ここには、「グローバル教育研究室」が取り組む。どのような指導が英語コミュニケーション能力を伸ばすのか、その具体化に挑む。

「カリキュラム研究開発室」では、これからの社会で求められる資質・能力の目標づくりと指導法の開発を行う。そうした資質・能力をどう測定するかは、「アセスメント研究開発室」が担当する。「次世代育成研究室」「初等中等教育研究室」「高等教育研究室」の各学齢を対象とした研究室は、子ども・保護者・教員の意識や行動を調査し、乳幼児から大学生・社会人までの一貫した成長プロセスを明らかにする。また、教育改革の前後でどのような変化があるかをエビデンスで残そうとしている。これらは、教育改革の理想を実現するための方法の検討に役立つ。そして、英語教育の4技能化も教育改革の主要課題だ。ここには、「グローバル教育研究室」が取り組む。どのような指導が英語コミュニケーション能力を伸ばすのか、その具体化に挑む。

教育改革の理想の実現は、今ある仕組みを根本から変え、新しいものを生み出す困難な仕事だ。私のような「詰め込み教育」を受けた世代にはなおさら難しい、と思ったりもする。けれども同時に、いくつかの自治体や学校と一緒に仕事をさせてもらっていると、民間だからこそ公教育に貢献できることも多いと実感する。従来の教育行政とは異なる視座を持つことは、変革には有効だろう。乳幼児から大学生・社会人までの成長プロセスを一貫して研究できること、ルーブリックやアセスメントといった新しい資質・能力の育成に重要なツールを開発できることも、研究に携わるスタッフが多いからこそ可能である。

さあ。理想の実現に向けて、われわれも「実行」への動きを加速させよう。

※1 木原健太郎編著『戦後授業研究論争史』明治図書、1992年。

※2 詳しくは、「第5回学習基本調査」(ベネッセ教育総合研究所)を参照。

※3 アクティブ・ラーニングの課題については、以下にまとめた。

木村治生「小学校・中学校・高校における『アクティブ・ラーニング』の効果と課題」

『第5回学習基本調査報告書』2015。

※2 詳しくは、「第5回学習基本調査」(ベネッセ教育総合研究所)を参照。

※3 アクティブ・ラーニングの課題については、以下にまとめた。

木村治生「小学校・中学校・高校における『アクティブ・ラーニング』の効果と課題」

『第5回学習基本調査報告書』2015。

著者プロフィール

木村 治生

ベネッセ教育総合研究所 副所長 東京大学客員准教授

ベネッセ教育総合研究所 副所長 東京大学客員准教授

ベネッセコーポレーション入社後、初等・中等教育領域を中心に子ども、保護者、教員を対象とした意識や実態の調査研究、学習のあり方についての研究、教育市場(産業)の調査などを担当。文部科学省や経済産業省、総務省から委託を受けた調査研究にも数多く携わる。専門は社会調査、教育社会学。これまでにかかわった主な調査研究・論文は以下の通り。

- 学習基本調査(2001年~)

- 子育て生活基本調査(2002年~)

- 学校教育に対する保護者の意識調査(朝日新聞社との共同調査、2004年~)

- 子ども生活実態基本調査(2004年~)

- 義務教育に関する意識調査(文部科学省委嘱調査、2004年)

- 進路選択に関する振返り調査(経済産業省委託調査、2005年)

- ICTメディアに係る子どもの利用実態および利用環境等に関する調査(総務省委託調査、2005年)

- 教員勤務実態調査・小中学校教員調査(東京大学委託調査、2006年)

- 学校長の裁量・権限に関する調査(文部科学省委託調査、2006年)

- 学校外教育活動に関する調査(2009年)

- 「【連載】データでみる子どもの世界」『教員養成セミナー』時事通信社(2007~2009年)

- 「小中学生の芸術・スポーツ活動状況に関する実証研究」『文化政策研究』第6号(2013年、西島央・鈴木尚子との共著)

その他活動:東京大学社会科学研究所客員准教授(2007年、2014年)、中央大学非常勤講師(2005~2008年)など