2017/02/17

先生の試行錯誤が「プログラミング学習」の質を高める 京陽小学校

今後、小学校においてプログラミングや英語が必修化されたとき、大きな課題になるといわれているのが 「誰が教える(教えられる)のか問題」です。この問いに対するひとつのヒントが、専任教師や支援員などのサポートを介さずに、プログラミング学習を全学年で取り入れた品川区立京陽小学校の実践にありました。

それは結局、プログラミングを一つの手段として、子どもたちに身に付けてほしい力を教員同士が徹底的に話し合い、それを実現するための授業づくりを協働的に繰り返すという地道ですが、本質的な活動でした。こうした努力は子どもたちの質の高い学びのみならず、保護者や地域へと伝わり、落ち着きのある学びの共同体が形成される環境へと昇華しているようでした。

BERD編集長 石坂 貴明

担任の先生が教える、公立小学校のプログラミング学習

2020年度から小学校においてプログラミングが必修化される見通しのもと、学校単位で授業計画づくりや体制づくりは進んでいるが、現時点では「検討」段階にある学校がほとんどだという印象だ。

こうしたなか、2014年度からプログラミング学習に取り組んできた公立小学校がある。東京都の品川区立京陽小学校(以下、京陽小)だ。京陽小では、日本版Scratchの第一人者である阿部和広氏を研究会の講師に迎え、各学年の先生たちが工夫をしながらプログラミング授業を実施している。

上野先生の話を聞く児童たち

京陽小には、プログラミングの専任教師や技術面の支援員はいない。阿部氏が講師という立場で先生たちの相談に応じたり、先生と一緒に授業設計を行ったりはしているが、子どもたちの前に立って授業をするのはあくまでも京陽小の先生たち。つまり、学習指導案の作成も、当日の指導も、プログラミング教育を専門と「しない」、現場の先生が担っている。取材に伺った1年生の授業も、1年2組の担任である上野美智恵先生によって行われた。

京陽小では「デジタルテクノロジーの書き手を育てる 〜プログラミングを用いた課題解決学習〜」という研究主題を、2016年度の全学年共通の主題として設定している。この主題に沿って、それぞれの学年に応じたプログラミングの学習内容や学習方法を、先生たちが試行錯誤を重ねながら組み立ててきた。2クラスある1年生の全児童たちは、初めてパソコンに触るというところから、算数で学習した引き算をもとに「ひきざんものがたり」という絵本をScratchで作る、ということを1学期に学習済み。2学期は、合計4時間を使って「デザイナーになろう〜数字を変えてもようづくり〜」という教材名で、研究主題に沿った内容を学習している。

授業中、子ども同士で教え合う姿も

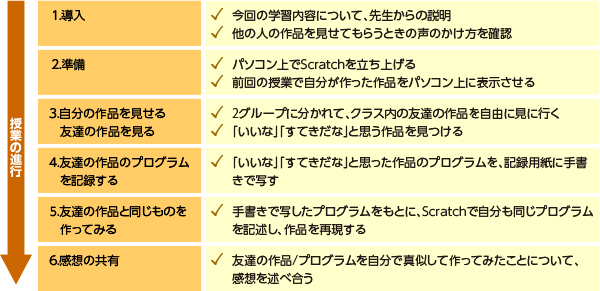

取材当日の授業は次のように進められた。

不明点を児童同士が話して解消し合う場面も

授業の導入部分で、今日の授業についての説明や注意点などを先生と一緒に確認したあと、パソコンの準備をするよう指示が出ると、子どもたちはパソコンの前にさっと移動した。パソコンにはScratchがインストールされており、子どもたちがこれまでに作成した作品データの入ったフォルダも置いてある。いくつかあるフォルダの中から、先生の指示に従って、子どもたちは今日の作業に必要なフォルダを迷わず選び、開いていく。

なかには、クリックのしすぎなどが原因で、Scratchの画面がうまく開かない子もいる。そんなとき、先生の指示を待つ間に隣の子が「ほら、ここを押せばいいんだよ」と教えてくれて、問題が解決するシーンも見られる。

タートルグラフィックスで模様作り

取材をした授業は、2学期に行う4時間の授業の3時間目。これまでの授業で、児童たちはScratch上で、タートルグラフィックスと呼ばれる手法で模様を描いてきた。タートルグラフィックスとは、シーモア・パパート氏が1960年代に作った、LOGO言語で動くプログラミングを用いた図形の描画手法。画面上に現れたカメに、動く方向と距離の情報を指示するプログラムを書くと、カメが指示通りに動き軌跡を残す。この軌跡が描画となる。阿部氏によると、パパート氏はもともと算数の指導のためにタートルグラフィックスを考えたという。カメが移動する距離や角度、カメの回転回数などを組み合わせると幾何図形ができるため、これらの変数とできあがる図形との間にある規則性を子ども自身が発見し、学びを得ることを期待して作られた。

2学期の1回目の授業では、「ペンをおろす」「100歩動かす」「90度回転する」「4回繰り返す」というScratchの4つのブロック(※)を使って四角形が書けることを、児童たちは学習している。そのうえで、ブロックの数字部分を変えてどんな模様ができるのかを自由に試し、それぞれが好きな模様を作る、という学習を前回までの授業で終えていた。

※ブロック…Scratchでは、パソコンへの命令の一つひとつがブロックの形になって表され、「動き」「制御」などのグループ毎に色分けされている。このブロックを組み合わせることでプログラミングを行う。(品川区立京陽小学校作成『こんなこともできたよ プログラミング京陽編』 P.4より)

友達のプログラムを記録し、同じものを作る

人気の高い模様には、プログラムを写す子が群がる

Scratchで自分の模様を表示し終わると、2つに分かれたグループで順番に教室内を移動しながら、他の子が描いた模様を自由に見ていく。色や形など児童たちが描いた模様はさまざまだが、多くの子が「どうやって作ったの?」と聞きに来る人気の模様もあった。全員が模様を見て回ったら、改めて自分が「いいな」と思った模様のところに行き、「スクラッチノート」にプログラムを記録する。「スクラッチノート」とは、プログラミングを用いた授業で年間を通して児童が使っているノートで、ここに手書きでプログラムを写していく。

友達の作った模様のプログラムを写し終わったら、ノートに写したプログラムをもとに、友達と同じ模様を作ってみる作業へと移る。「ペン」や「せいぎょ(制御)」といったグループから必要なブロックを迷うことなく選び、プログラムを書いていく子が多い。

ノートに写したプログラムを、自分のScratch上で再現し、同じ模様になるか確かめる

研究会講師の阿部氏いわく、「他者の作ったプログラムを写し、自分で再現する」部分が今回の授業のハイライト。なぜなら、この行為を通じて子どもたちは「同じプログラムは常に同じように動くという、プログラムの本質的な性質を体験する」からだ。プログラムを写し間違えていれば、友達と同じ模様を自分のパソコンで再現することはできない。実際に、スプライト(※)の回転の角度のみをメモして回転の方向(時計回り、反時計回り)をメモしなかったために、回転方向の指示が左右逆になり、できあがった模様が友達と左右対称になっていた事例もあったと、授業終了後の協議会のなかで阿部氏から情報共有があった。そのことに子ども自身や先生が気づき、フィードバックすることで授業での学びがさらに深いものになったかもしれない、と阿部氏はコメントをする。

※スプライト…Scratchで画面上に表示されるキャラクターのこと。あらかじめ登録されたものの他、自分で絵を描いたり、写真などを取り込んだりして新たに作ることができる。このスプライトや背景にスクリプトを書くことで、コンピュータを動作させることができる。(品川区立京陽小学校作成『こんなこともできたよ プログラミング京陽編』 P.4より)

学びの質を高めるための、先生たちの授業研究

本授業は研究授業という位置づけで実施されているため、授業終了後、全教員と阿部氏が出席して授業研究協議会が開かれた。まずは授業を担当した上野先生から、「1年生の授業なので、Scratchの基本的な操作の理解と、Scratchを使った授業に楽しく取り組める授業づくりをした。」と、今回の授業で目指したことについての説明があった。

授業を見学していた先生方からは、3つの観点でフィードバックがあった

協議会では、「簡単なプログラムでデザインすることは、児童が楽しんでプログラムするのに適切であったか」「自分の作品や友達の作品の記録を取ることは、児童が思いを伝え合うために一助になっていたか」という2つの視点が提示され、参加している先生たちから「成果」「疑問」「課題」という3つの観点でのフィードバックがなされた。

今回の授業では、スプライトを動かすために入力する数字は、児童が「自由に」設定をできるようにしていたが、それに対して「制限を設けなかったのはなぜか」「制限を設けないのは適切だったのか」という質問が出た。制限を設けないということは、子ども自身がまだ学習しておらず、理解をしていない大きい数字を入力できてしまうということ。実際に画面の縦横のドット数より大きい「999」などの大きい数字を入れている児童は多かった。

これに対し、事前授業を担当した1年1組の池田菓乃先生は「(事前授業で、児童たちは)今日以上に大きい数字を入れていました。9兆9千9億ぐらいの数字を入れてみるけれど、大きい数字を入れると線が重なりすぎて、円が太くなっただけの図形になってしまいます。ただ、事前授業も今日もそうですが、思う存分大きい数を入れた後は、今度は数が小さくなって星形などの図形ができるころがおもしろい、というところに戻っていきました。」と、自分が担当した授業での児童の様子を紹介してくれた。

多様な意見が飛び交う授業研究協議会

入力する数字を制限するかどうかについての議論からは、「プログラミング学習における学び」の質を高めていこうとする京陽小の先生たちの姿勢が伝わってくる。2016年度に京陽小が定めた低学年の目指す児童像は、「プログラミングに興味をもち、思いや考えを伝え合う児童」。この児童像に迫る手だてとして、どうすれば1年生の児童がプログラミングに興味を持ってくれるのか、どうすれば児童同士で思いや考えを伝えられるのかと、ブレイクダウンしながら学習活動の詳細が設計されている。

数字を制限するべきだったのかどうかという議論は、そこだけを切り取れば、「議論すべきことなのか」と疑問に思う人もいるかもしれない。けれど先生たちは、この議論をすることで、1年生の児童たちがそこから何を学ぶのか、またそれは「目指す児童像」につながる学びなのかという「プログラミング学習における学び」の検証をまさに行っている。この他にも、何を板書すべきかといったことや、児童が席を移動する場合の段取り、1年生だからこその学びをどこに設定すべきかなど、限られた授業時間のなかで学びの効果を高めるための意見が次々と飛び交う。

制約のある授業のなかで、何を優先するか

先生たちの間で議論のあった、入力する数を制限するかどうかについて、阿部氏からは「判断が難しい」としたうえで、「今回の授業の目的自体が創造性重視だと私は理解したので、入力する数の制限を決めなかったのはよかったのではないか。」とコメントがあった。

この授業では「友達の作品を自由に見る」としたため、なかには自分の作品を見に来てもらえない子もいたことに、阿部氏や複数の先生が気づいていた。そうした子をなくすための工夫としてすべての子の作品を見て回るようにスタンプを用意するなどの方法も阿部氏から紹介があったが、授業内で実施するには時間の確保が課題だ。空間や時間に制約があり、かつ個人の理解度もバラバラな教室という空間で「何を優先するか」という議論は必要不可欠であり、そのうえで、授業では何をやり、何をやらないのかという重要な判断が、先生に求められる。

先生が楽しみながら、協働して作る指導案

今回の1単元(4時間)の学習指導案は、1年1組、2組それぞれの担任が共同で作成をした。指導案にはプログラミングの技術的な面も絡んでくるため、阿部氏に相談しながら作るというが、今回の指導案については、阿部氏に相談する前の2人でのディスカッションではそれぞれから違う案が出たという。「2つの方向性の案が出たので、それぞれを阿部先生に提示してみました。その結果、軌跡で図形が作れるタートルグラフィックスを阿部先生からご紹介いただき、今回の単元の骨格ができていきました。」と、指導案がまとまるまでの経緯を池田先生は教えてくれた。

こうした準備は、通常の学級運営に必要なさまざまな業務の合間を縫って行われる。上野先生と池田先生の2人で意見交換をしながら、分担して資料を作り、阿部氏にフィードバックをもらう。指導案がいったんまとまった段階で、1組で事前授業を行い、その結果をふまえて指導案を修正し、他の先生にも見てもらいながら2組で研究授業を行う。授業が開催されるまでには先生たちの丁寧な準備があり、話を聞く限りは大変な作業のようにも聞こえたが、上野先生も池田先生も「指導案の方向性が決まってからは、早かったですし、楽しかったですよ。」と笑顔で答えた。

学校の知見を整理する一年間

京陽小でのプログラミング教育は2016年度で3年目を迎える。2016年度の一年間は、これまで試行錯誤を重ねて得られた知見や経験を、学校全体で一旦整理する年だと池田先生は話す。1年生の2学期のプログラミング学習を「市民科(※)」という枠のなかで行ったのも、背景には同じ理由がある。「これまでの2年間の結果を受けて、教科のなかにプログラミングを取り入れていくのは苦しかったという経験もあります。教科に取り入れるプログラミングだけではなく、課題解決のための学習として『市民科』のなかでプログラミングを学んではどうかという流れがありました。」と池田先生は話す。

前述したとおり、京陽小にはプログラミング「だけ」を教える専任の先生や支援員はいない。だからこそ、誰が担任になっても実施できるプログラミングの授業カリキュラムの整備を目指して、2016年度を「これまでの知見・経験の整理」の年にあてている。

※市民科…品川区が2006年から独自に採用している教科

全教科で促したい「学び合い」の姿勢

上野美智恵先生

取材をした授業のなかでは、パソコンやScratchの操作方法について、先生ではなく子ども同士が教え合うシーンも見られた。プログラミングの授業だからこそこうした状況が発生したのかと問うと、上野先生からは、そうではないという答えがあった。「1年生の発達段階では、自分の考えを伝える、受け止めるという学びがあります。普段の授業のなかでも自分が一生懸命考えた答え、考えを友達に伝える、また友達の答えや考えを受け止めるということをやっています。」プログラミングだから特別に児童同士の学び合いがあったというわけではなく、考えの伝達と受け入れや、学び合いの促進はどの教科でも行っていると上野先生は説明する。

さらに、学び合いを促進する方法として、1回の授業のなかで自分一人でしっかり考える時間をたっぷり取り、そのあと自分の考えたことを伝え合う時間、こういう考えもあったんだという気づきの時間、それらを全体で共有し合う時間を取っているとも話す。「すべての授業でそういう時間を作れるわけではないですが、1回の授業でできるだけ複数のパターンを取り入れて、授業を作っています。特に低学年である1年生は、そのあたりに気を配っています。」

地域や家庭での対話促進

もともと、京陽小でプログラミング教育が始まったのは、「京陽サポーターズ」という学校の教育活動を手伝う組織が取り組みのひとつとして2013年に開いた「プログラミングを学ぼう」という講座がきっかけだ。この講座がIT関連の仕事をしている保護者の発案により開かれたという。地域とのつながりを大切にしている京陽小では、今回取材した研究授業を市民にも公開しており、保護者やプログラミング学習に関心のある市民が多数見学に訪れていた。

年に数回の学校公開時にはアンケートも取るそうだが、その際に京陽小のプログラミング教育に対する否定的な意見はほとんどないと青木幸代校長は話す。

授業でScratchを使ったということを知った家庭のなかには、自宅のパソコンで子どもがScratchを使えるよう、環境を整えてくれる家庭もあるという。しかし、技術的な面や資金的な面から、すべての家庭でそのような環境が作れるわけではないし、学校側がそれを望んでいるわけでもない。一方で上野先生は、家庭に協力してほしいこととして、子どもたちが話す授業の様子を聞いてあげてほしいと話す。「特に低学年では、プログラミングの授業だけではないのですが、授業があったときに、子どもがこういうことが楽しかったとか、こういうことをやったよと話すことを、お家で聞いてあげてほしいのです。」

プログラミング学習で、どんな力が身に付くのか

池田菓乃先生

京陽小では、先生方が試行錯誤しながら、プログラミング学習に積極的かつ熱心に取り組んでいる印象を受けた。けれど池田先生は、「全員をプログラマーに育てたいわけではないですし、全員がプログラマーとして育つわけでもないと思うので、じゃあなぜどの子もプログラミングをやらなければいけないんだろう、っていうふうに考えると、いまだに私のなかで答えは出ていないです。」と話す。

一方で、「プログラミング学習を通して身に付く力のなかで、今後生きていくうえで汎用的な力になるだろうなと思うのは、トライアンドエラーができる力」だとも話す。プログラミングは間違っても容易にやり直せるので、失敗を前提にして学習を進められる。これは、「これまでの学習活動にはあまりなかった学びのスタイル」だと池田先生は言う。

上野先生も、トライアンドエラーをしやすいプログラミングというツールの特性は認めたうえで、プログラミングはすぐに結果が表示されるので、子どもたちが「もっといいものを作りたい!」という目標を持ちやすいと話す。子どもたちがいいものを作りたいという目標を持てるからこそ、繰り返し試すという行動を子どもたち自らが取る。その結果、目標に向かって頑張る力、一つひとつ課題をクリアしていく力が付くのではないかと、上野先生は言う。

テクニックや技術力を磨くための授業ではない

上野先生によると、「90度回す」「100歩進む」というScratchのプログラムそのものを、先生が児童に一方的に教えても意味がない。池田先生も「今のプログラミングを学んだところで、この子たちが大人になったときにそれを使うとは限らない。」と話す。

一方で、プログラミングツールの使い方やその仕組み、さらにはプログラミングそのものの仕組みを学んでいくことは重視したいと考えている。そして、プログラミングは「自分で試していくなかで、こういう仕組みがあるんだということをしっかりと考える思考回路を作る」ことに適しているツールだと感じている。

こうした考え方は、京陽小全体で共有されている。青木校長も、「テクニックを身に付ければそれでいいとは、学校として思っていません。プログラミングはあくまで手段。子どもたちにプログラミングの技術を身に付けさせるためにプログラミング教育をするわけではないということは、常に確認をしながら進めています。」と話す。

授業設計の姿勢は、プログラミングも他の教科も同じ

青木幸代校長

青木校長は、京陽小のプログラミング学習に対する取り組みを次のように語る。「プログラミングでなくても教員は皆、楽しく分かるように教えたいという気持ちを持っています。京陽小は過去2年間でプログラミング授業を結構やり込んできましたが、その前提には、先生方がアクティブだという学校風土があると思うんです。なので、仮にこれがプログラミングじゃなくても、国語の研究でも算数の研究でも、同じようにやり込んでいくというスタンスが何より大切であると思います。」

京陽小のプログラミング教育が始まったのは2014年度。今年3年目を迎えるまでに、講師の阿部氏と、各学年の先生たちが一緒になって、プログラミングという新しいツールを使った学びについてまさに「トライアンドエラー」を繰り返してきた。その成果として、先生たちも授業の設計から実施までを楽しめる雰囲気や環境ができあがり、指導ノウハウやカリキュラムも少しずつ確立されていった。青木校長が「どんな力を付けたいか、そのために課題をどう持たせるのか。子どもの思考の流れに合っているのか。そういうふうに授業を作っていくうえでは、プログラミングも国語や算数などと同じで、教科の違いはあまりないのではないでしょうか。」と話すように、京陽小ではプログラミングも他の教科も区別せずに、「この教科によって引き出せる子どもにとっての本質的な学びとは何か」を先生たちが常に考えながら、授業をしている。

2020年の学習指導要領改訂に合わせて、「プログラミング必修化」の流れが全国の公立小学校にも押し寄せる。なんの準備もなしにそのときを迎えれば、「プログラミングはこう教えましょう」という指導案に則って指導をするしかなくなるが、そうした指導法では「プログラミングの嫌いな子を作ってしまうのではないか」と、青木校長は危惧している。「そういうトップダウンの入り方は、少なくとも京陽小学校の先生方は望んでいないし、学校としてもそう思われたくないんです。」と青木校長は話す。

Editor's eye

「プログラミング学習」という、新しい学習分野の話を聞くときにどうしても聞きたくなってしまうのは、他の教科学習との相違点だ。しかし、今回訪れた京陽小の青木校長や先生方からは、他の教科との共通点が多く語られた。

京陽小では、プログラミング学習を始めた2014年度から、先生方を中心にさまざまな試行錯誤を繰り返してきた。けれどそれは、他の教科を指導する際にも行う試行錯誤であるという。学校に知見がないならば、専門家の協力も得ながら、知見と経験を積み重ね、ノウハウを蓄積し、発展させていく。これまで他の教科でも行ってきたことを、プログラミングでもやっていくだけだと、現場の先生たちは話す。

青木校長の言う「アクティブな学校風土」があれば、予算や人員、場所や機器などの制約があるといわれがちな公教育でも、プログラミング学習は実現できるのだという事例を、まさに目にすることができた。

【企画制作協力】(株)エデュテイメントプラネット 山藤諭子、柳田善弘、水野昌也

【取材協力】品川区立京陽小学校、阿部和広氏(青山学院大学客員教授、津田塾大学非常勤講師)

【取材協力】品川区立京陽小学校、阿部和広氏(青山学院大学客員教授、津田塾大学非常勤講師)