2017/10/05

あスコラ Vol.4 『学び続けるための思考と身体』

「あスコラ」とは

さまざまな領域の専門家が一堂に会し、熱い議論を繰り広げる“一期一会の小さな学校”。それぞれの知見や経験、思いを語り合い、納得したり、刺激を受けたり、新しい発想が浮かんだり——。

教育に本気で向き合う大人の議論によって生まれる学びの場の様子をお届けします。

教育に本気で向き合う大人の議論によって生まれる学びの場の様子をお届けします。

登壇者(五十音順)

田中茂範氏

認知意味論・英語教育・コミュニケーション論を主な研究対象とし、理論と実践の両面で活躍する応用言語学者。ココネ言語教育研究所所長、慶應義塾大学教授。

為末大氏

3度のオリンピック出場経験があり、男子400メートルハードルの日本記録保持者(2017年8月時点)。一般社団法人アスリートソサエティ代表理事。

加藤由美子氏

ベルリッツ・シンガポールの学校責任者を経て、ベネッセの英語教育事業開発を担当。ベネッセ教育総合研究所グローバル教育研究室室長。

コメンテーター

林信行氏

最新テクノロジーが暮らしにもたらす変化を伝えるITジャーナリスト。(「あスコラ」ボードメンバー/コメンテーター)

思考を表現することの難しさと可能性を考える

石坂 あスコラへお越しいただき、ありがとうございます。

本日のテーマは、学び続けるための「思考と身体」の関係性について考えていきます。

ベネッセ教育総合研究所 石坂編集長

「思考」する力は教育現場でますます重要なテーマになっています。事実、次期学習指導要領では各教科で「思考力・判断力・表現力」を育成することが強調されていますし、大学入試でも論理的思考力や批判的思考力を測定するタイプの問題が増えていくと予想されています。

つまり、思考するだけではなく、その内容を余すところなく表現する力も大切だということなのですが、実はこれがなかなか難しい。たとえば、英語をしっかり学んでいる人でも英語の発音が上手とは限りません。一方で、自分のしていることをよく説明できなくても、凄い身体の動きができたり、表現の上手な人もいます。ものごとを学んでいくうえで、どのように自分の「思考と身体」を駆使すればよいのか、とても気になるところです。

そこで、本日の「あスコラ」も素晴らしいゲストにお越しいただきました。思考とは切っても切れない言語学の研究者である、慶應義塾大学の田中茂範先生と、深い思索と自分自身との対話で世界のトップにまで身体性を高めたともいえる為末大さんです。ではさっそく、学び続けるための「思考と身体」の関係について、お話を伺っていきたいと思います。

身体活動を「言語化」する意義

為末 では、まず私から、自分自身も陸上選手としてのキャリアを歩み、今は選手への指導もするなかで感じていることをお話させてください。

陸上含めスポーツというのは、「今自分が何をしているのか」を把握することが非常に重要だと考えています。無意識のうちに行っていることも多い身体活動を理解するのは、難しいものです。私は、コーチをつけないスタイルで選手生活を送っていたので、「“私の知らない私”が何をしているのか」を自分自身で把握しなければならない点に、苦労しました。また、今のように指導者として陸上選手の育成に関わる場合には、選手に対して、「(その選手が)今何をしているのか。どうすればよりよくなるのか」をしっかりと伝える必要があるのですが、これもやはり難しいですね。

元プロ陸上選手 為末氏

たとえば、ハードルを跳ぶときの踏み切り。理想的な身体の動きは、「腕を深く地面に押さえつけて、右足の親指の付け根で踏み込み、それと同時に左足と右ひじを前に出して…。」というように表現することができます。無意識の領域で起こっていることのいくつかの要素をかいつまむと、動きの大枠を言語化できるようになるんですね。一方で、これをそのまま子どもに伝えて実践してもらうと、だいたいの子どもが言葉で説明したことを意識しすぎてロボットのような動きになり、転んでしまいます。ですので、そういうときには「ハードルの上に大きなふすまがあるから、蹴破ってごらん」という言い方をするんです。イメージを描きやすい行為を例に出すと、自然に動ける人が多いんですよね。

私自身、身体の動きを詳細に言語化することも、別の行為にたとえるメタファーを用いることも、“私の知らない私”の理解や改善を行うために重要だと考えています。どちらか一方が正しいというわけではなく、指導においては、「選手にとって、どちらの表現がよい動きを引き出しやすいか」ということを意識すべきと感じています。

言語化することで高まる、学びの再現性

田中 為末さんのお話に出てきた、メタファーを用いて指導するという点、私が携わる英語教育と共通しているなと興味深く伺っていました。個人的に、英語教育においても、メタファーを上手に使える指導者は、身体活動といえる発音の指導がうまいと感じています。必ずしもすべての要素を言語化するのではなく、相手が中学生なら、いかに中学生に通じる言葉で伝えるかが重要ですよね。

ココネ言語教育研究所所長、慶應義塾大学教授 田中氏

このように身体活動を相手に合わせた言語表現で伝えることは、実は、指導者の考えていることを学習者に伝えるときだけでなく、学習者自身が学んだことを再現するときにも重要ではないかと感じています。たとえば、cutという単語の母音【Λ】の発音。「驚いたときに発する音」という表現で伝えたとして、何度か練習を経て正しい発音が身についてくると、学習者自身で「驚いたときに出る音のように発音すればよいのか」と考え、自分で再現できるようになってくると思うんです。

石坂 やはり学習者自身が「あ、これか!」と思える瞬間を越えると、身体活動も再現しやすくなるものなのでしょうか?

為末 私の場合は、同じ身体の動きを繰り返し練習すると、だんだん動きが上達してきて、動きが上達してくると、その動きと頭で考えて言語化したものが近づいている感覚がありました。こうして動きと言語化したものがつながる段階まで至ると、言語化したものが動きとして再現できるようにもなってくるのかなと考えています。

理論やデータの先にある、個の存在

石坂 こうした身体活動を伴う学びというのは、これまでお話いただいたように、教える側がどう情報を伝達し、学ぶ側がどう再現できるようにするかという変数の多さゆえに本来とても難しいことなのだと思います。変数の多さということでは、学びに関する知見をどう蓄積し解釈していくかというところにも難しさがあるのではないかと感じています。英語のスピーキング力の伸びにまつわる調査研究をしている当研究所グローバル教育研究室の加藤室長から、事例を紹介してもらいましょう。

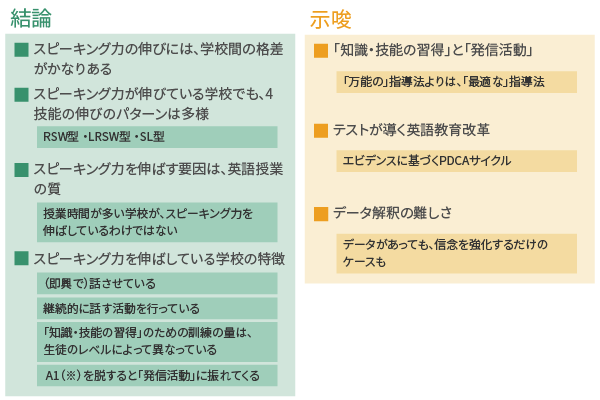

加藤 私どもグローバル教育研究室では、先日行われた第43回全国英語教育学会にて、英語のスピーキング力を伸ばしている学校の調査研究結果を根岸雅史先生(東京外国語大学)の研究リーダーのもと発表しました。高校における英語スピーキング力の伸びの要因を探ることが研究の目的であり、GTEC(スコア型英語4技能検定※)のスコアの伸びの分析に加えて、アンケートとインタビューによる質的調査も行いました。分析結果としてみえてきたのは、「スピーキング力の伸びには、学校間の格差がかなりある」「スピーキング力が伸びている学校でも、4技能の伸びのパターンは多様である」「スピーキング力を伸ばす要因は英語の授業の質である」ということです。そして、スピーキング力を伸ばす英語の授業では、「即興で話させている」「継続的に話す活動を行っている」ことなどがみえてきました。

ベネッセ教育総合研究所 グローバル教育研究室室長 加藤氏

GTECで測定できる英語4技能(以下、R、L、W、Sと略す)

R:Reading (読む)、L:Listening(聞く)、W:Writing(書く)、S:Speaking(話す)

R:Reading (読む)、L:Listening(聞く)、W:Writing(書く)、S:Speaking(話す)

「スピーキング力を伸ばしている学校」の調査研究結果からみえてきたこと

出典:「スピーキング力を伸ばしている学校はどんな学校か—GTECスコア分析からー」根岸雅史(東京外国語大学)/加藤由美子・森下みゆき(ベネッセ教育総合研究所)/鹿島田優子(株式会社ベネッセコーポレーション)

2017年度全国英語教育学会(JASELE)第43回島根研究大会発表資料より抜粋、あスコラ事務局で再編

2017年度全国英語教育学会(JASELE)第43回島根研究大会発表資料より抜粋、あスコラ事務局で再編

※CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)の言語能力の共通参照レベル(A1/A2/B1/B2/C1/C2)のなかの1つ。A1の定義は次のとおり。〔具体的な欲求を満足させるための、よく使われる日常的表現と基本的な言い回しは理解し、用いることができる。自分や他人を紹介することができ、住んでいるところや、誰と知り合いであるか、持ち物などの個人的情報について、質問をしたり、答えたりすることができる。もし、相手がゆっくり、はっきりと話して、助けが得られるならば、簡単なやり取りをすることができる。〕

また、この調査研究から示唆されることとして根岸先生が発表されたことに、データ解釈の難しさがあります。客観的なデータをみる場合でも、みる人の仮説に寄った解釈は、データをみる人の信念を強化するだけのものになってしまうケースもあるということです。非常に意義深い示唆だと思います。

石坂 陸上において、データの蓄積や解釈というのは、どのように考えられているのでしょうか。

為末 理論や理屈につなげるためのデータは、基本的にある程度の母数が必要ですよね。陸上の場合、トップアスリートの出す数値というのは例外、いわゆる外れ値にあたるので、十分な母数が揃わないのです。なので、トップアスリートの育成においては、データ分析できない外れ値の世界でいかに勝つかが求められていると言えると思います。

田中 2016年3月、アメリカ統計学会(American Statistical Association)が統計的有意性(いわゆるP値)の適切な使用を求める声明を発表し、学術界で話題となりました。それまで、特に科学研究においては統計的有意性を出すことを強く求められていたのですが、それがあまりに重視されすぎていることに疑問を呈したのです。つまり、科学研究においても、統計やデータの捉え方を見直す必要があるという流れが生まれつつあるということです。

ITジャーナリスト 林氏(あスコラボードメンバー/コメンテーター)

林 ちょうど私が最近読んでいた本でも、「現代では、統計に基づいて1つの解に至るという手法が増え、“正解”がコモディティ化してしまった。だから“正解”とされるものに、価値がなくなってしまった。」という趣旨のことが書かれていました。

あスコラVol.2でも紹介したのですが、一人ひとり違う障害を持つ子どもたちに、カスタムメイドのテクノロジーで対応するアシスティブテクノロジー(Assistive Technology)という考え方があって、沖縄県立泡瀬特別支援学校では実際にそれが導入されています。障害者に限らず、個人を相手にしたB2I(Business to Individual)は、今後テクノロジーの力でどんどん加速すると思っています。平均的な子どもにだけ焦点をあてるのではなく、一人ひとりに合ったものを提供していくというのは、今の教育において特に重要なのではないでしょうか。

為末 先ほど、トップアスリートは外れ値であるという話をしたのですが、かの有名な陸上競技のウサイン・ボルト選手は、決して多いとはいえない練習量であれほどの記録を残したといわれています。つまり、トップアスリートの傾向をあえて挙げるとするならば、身体能力の長けた遺伝子を持って生まれてきていることといえるのかもしれません。ただ、そうした遺伝子が備わっていなければアスリートとして希望がないというわけではなく、個々の特性に応じたコーチングで選手を伸ばすことは可能だと考えています。だからこそ、どのようなコーチングをすれば本質的に選手が伸びるのかということにも関心があります。

他者とのやりとり、即興性を通じて深まる学び

田中 私は最近、言語を「学ぶ」とか「習得する」という表現はもしかすると適切ではないのかもしれないと考えています。「英語を学ぶ」と表現してしまうと、知識をどこかに詰め込むという感じがしますが、本質的には、手や表情、発音に必要な筋肉の動きを伴う身体活動と共にあるものだと思うんです。これまでの英語教育は、「頭を使って勉強するもの」でしたが、本当は「身体8割、頭2割で身につけていくもの」なのではないでしょうか。

英語を身につける過程について、一般的に「教科書に則って基礎知識を詰め込み、問題集を使って応用力をつけ、世の中で使う」という流れで設計されているように思いますが、本来、「手探りで取り組んでいることを発展させ、それを2~3年繰り返すことによって安定化させていく」のが基礎作りなのではないかと個人的には考えています。

教科書に則った基礎知識と問題集で培った応用力で英語を駆使しようとする日本人は、頭の中で文を作り、それに基づいて話そうとします。でも、たとえば今僕が話していても、頭の中で文を作るということはしていません。話したいことの断片をつなぎながら言葉を発しているから、途中で文が切れていたり、同じ言葉を何度か言い直していたりすることもあります。皆さんが気の置けない仲間と話しているときも、きっと頭の中で文を作るなんてことはしていないと思いますし、書き起こしてみると文法的に完全に正しい文章ではないものを発していることの方が多いと思います。英語教育は、本来この「即興性」を重視すべきだと思うんです。これまでの英語教育を受けた多くの日本人がどうしても文法的な正しさを意識してしまう傾向にあるのですが、実は文法的に正しい文を話せば話すほど、改まりすぎて相手にも不自然な印象を与えてしまいます。

為末 スポーツの世界でも、たとえば卓球などでは、球を打つたびに思考を巡らせるようなことはしていないと思います。私は卓球選手ではないので推測ではありますが、身体にしみついた感覚で反射的に一球一球に対応しながら、「あと3球であの辺りを狙うぞ」といったようなことがぼんやりと頭の中でイメージされて、最終的には動きにつながるのではないかと考えています。卓球に限らず、スポーツというのは反射が求められる部分の多い世界なので、ちゃんと意識に上がっていないレベルで身体が動くことも多いと感じています。もちろん、反射として即興で動けるようになるまでには、身体にしみつかせるまでの反復練習をすることが必要なのですが…。

石坂 言語習得とスポーツの上達に共通する「即興性」というキーワードが出てきました。これは教育改革が目指す学びを実現するための1つの重要な要素だと思いました。つまり、この「即興性」を重視することで、教室の在り方と教員の意識の両方が変わっていく可能性があると思います。これまでは「決まったことを教わる場」だった教室が、「自分が今思ったことをやってみる場」に変わっていく。となれば教員は、「教科書に則った教学スタイル」のみならず、一人ひとりが深く考える「正解のない授業」の展開も可能になると思うのです。

でも、「即興でやってごらん。」といった後にどう授業として収束させるのか、頭を抱えてしまう教員の方々もいるのかなと思うのですが、その辺りはどう思いますか。

加藤 これまでの日本の伝統的な授業は、「教員から生徒に知識や情報を伝達する」という伝達型が多かったと思います。今後は教員も生徒と一緒に考えていく対話型になっていくことが求められています。伝達型の授業では、教員が答えを持っていて、生徒の側が答えを知らないから伝えるという構図でした。対話型の授業になると、教員が答えを教えるのではなく、教員も生徒と一緒に疑問を持ちながら、互いに質問し、議論しあうという「即興的な」会話の必然性が生まれるのではないでしょうか。さきほど紹介したスピーキング力を伸ばしている英語の授業の特徴でも「即興で話させている」というのがありました。

テクノロジーが加速度的に進化する時代に

石坂 最近、為末さんの書かれたブログに、陸上競技のスタートダッシュについてここまで言語化できるのかと驚くほどの詳細な表現を見つけました。しかし、冒頭の話題に戻るようでもあるのですが、これだけ緻密に言語化され、意味解釈ができたとしても、これをすぐに身体の動きに結びつけることは非常に難しい。為末さん自身の経験として、「動きと言語化したものがつながる段階まで至ると、逆に言語化したものが動きとして再現できるようにもなってくる」というお話がありましたが、選手指導の際には具体的にどういったことが行われているのでしょうか。

為末 私の指導においては、選手自らが体験したことについて、「その体験が結局どういうことだったのか」「どのように改善していけばよいのか」を考えさせるようにしています。大切なのは、指導者の言葉のなかにどのくらい質問が含まれているかだと思います。指導者が問いかけ続けることで、「どうしてそのように考えたのか」や「なぜそう思ったのか」ということに思考を巡らせるようになりますし、そういう習慣が身につけば、自分で自分自身に質問を投げかけることもできるようになります。

加藤 私は、体験や考えを整理するために有効な手段の1つとして、言語があると感じています。頭のなかで漠然としているものを文字にして書いたり、その文字を後から読み返したりするなかで、思考が整理されるという経験を持つ人は少なくないと思います。

田中 アクティブラーニングについて述べられた、ボンウェル(Bonwell)とエイソン(Eison)の共著論文を読むと、アクティブラーニングの本質は「Do」と「Think」だといわれています。まさに、為末さんや加藤さんが言われたように、「行うこと」とその「振り返り」ですよね。「今ここで起こっていること」だけに捉われず、もっと長いスパンで物事をみながらリフレクションをして、次の競技に活かしていく。これは、アクティブラーニングの本質そのものだなと、為末さんのお話を伺いながら感じていました。

林 身体の動きを因数分解して言語的な情報だけになってしまったものは、今やロボットが再現できてしまうんです。近い将来、人工知能(AI)と人間との共存が避けられないといわれるなかで、体験を言語化しながら学びにつなげていくことは、人間だからこそできる価値の1つなのではないでしょうか。

石坂 皆さん、本日はありがとうございました!

主宰者より御礼

圧倒的な経験値と論理によって、学びの本質を見る思いがしました。学びとは、先達の思想を含めた技や型を一旦はしっかりと理解(言語化)し、体現し、さらなる高みを自らの思考と表現で切り拓いていく過程ではないでしょうか。また、過程そのものや多様な成長の在り方を重んじる姿勢が、日本に数多く伝承されている「道」にも通ずる考え方ではないかと思い至りました。

そのような意味からも、田中先生と為末さんは、既に多くの後進を指導される立場になられても尚、試行錯誤を続けていらっしゃる求道者なのだと感じました。お二人のお話に共通していたのは、自分が行うことをメタ認知しつつ、内省(言語化)を繰り返すことが、分野を問わず人を成長させるための技法として極めて重要だということでした。今後のお二人の活躍からも目が離せません。また「あスコラ」に来てくださいね。ありがとうございました!

登壇者プロフィール

田中茂範(ココネ言語教育研究所所長、慶應義塾大学教授)

岡山県出身。コロンビア大学大学院博士課程修了。研究領域は認知意味論、英語教育、コミュニケーション論で、実践のための理論構築とその応用としての教材開発などに注力。認知言語学を英語教育に取り入れ、イディオムや文法事項などの意味の中心的概念(コア)からの英語学習法を生み出す。英語教育の理論的背景として、『幼児から成人まで一貫した英語教育のための枠組み』があり、理論と実践の両面で活躍中。認知意味論、言語習得に関する論文も多数発表。

為末大(一般社団法人アスリートソサエティ代表理事)

1978年広島県生まれ。 スプリント種目の世界大会で日本人として初のメダル獲得者。3度のオリンピックに出場。男子400メートルハードルの日本記録保持者(2017年8月現在)。 現在は、スポーツに関する事業を請け負う株式会社侍を経営している。主な著作に『走る哲学』、『諦める力』など。

加藤由美子(ベネッセ教育総合研究所グローバル教育研究室室長)

(株)ベネッセコーポレーションを経て、ベルリッツ・シンガポールの学校責任者として駐在。帰国後、ベネッセの英語教育事業開発を担当。幼児から成人まで一貫した英語教育の理論的枠組みの開発や東京学芸大学附属小金井小学校の外国語活動カリキュラム開発などに携わる。英語教育が、子どもの成長やことばの力の育成にどのように資するのか、に関心を持っている。

林信行(ITジャーナリスト)

最新テクノロジーは21世紀の暮らしにどのような変化をもたらすかを取材し、伝えるITジャーナリスト。国内のテレビや雑誌、ネットのニュースに加えてソーシャルメディアで発信。また、コンサルタントとして、これからの時代にふさわしいモノづくりをさまざまな企業と一緒に考える取り組みも。iOSコンソーシアム顧問。一般財団法人 ジェームズ ダイソン財団理事。「あスコラ」ボードメンバー/コメンテーター。

石坂 貴明(ベネッセ教育総合研究所 BERD 編集長、「あスコラ」主宰)

アメリカでホテル開発に従事後、ベネッセコーポレーションへ移籍。ベネッセ初のIRT(項目反応理論)採点の検定試験開発、社会人向け通信教育事業ユニット長など主に新規事業に多く関わる。その後、移住・交流推進機構(JOIN)に出向し、総括参事として「地域おこし協力隊」制度などを立ち上げ、2013年より現職。「シリーズ・未来の学校 」、「SHIFT」、「CO-BO」、「まなびのかたち」などをプロデュース。 グローバル人材のローカルな活躍、日本の伝統と学びのデザインに関心。

※プロフィールや所属団体等は取材時のものです。

【企画制作協力】(株)エデュテイメントプラネット 高藤さおり、山藤諭子、柳田善弘

【企画制作協力】(株)エデュテイメントプラネット 高藤さおり、山藤諭子、柳田善弘