2022/07/28

中学受験による進学が学業と学校生活に及ぼす影響 ─パネル調査データの分析から見えること─

激しい社会変化のなかで、子どもの生活や学びもどのように変化しているのか。

その変化を多面的、継続的に捉えるために、ベネッセ教育総合研究所と東京大学社会科学研究所は共同研究プロジェクトを立ち上げました。そこで実施された調査の結果データを、いま多くの研究者たちが分析しています。本プロジェクトデータから得られた洞察と仮説をもとに、社会課題の解決の糸口を模索しています。

研究論文には書ききれなかった思いと展望を、研究者自身が伝えます。

その変化を多面的、継続的に捉えるために、ベネッセ教育総合研究所と東京大学社会科学研究所は共同研究プロジェクトを立ち上げました。そこで実施された調査の結果データを、いま多くの研究者たちが分析しています。本プロジェクトデータから得られた洞察と仮説をもとに、社会課題の解決の糸口を模索しています。

研究論文には書ききれなかった思いと展望を、研究者自身が伝えます。

森 いづみ

上智大学・日本学術振興会特別研究員RPD。

ペンシルバニア州立大学教育学部博士課程修了。Ph.D.(教育理論・政策)。立教大学社会学部助教、東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センター准教授を経て現職。主な論文に「国・私立中学への進学が進学期待と自己効力感に及ぼす影響:傾向スコアを用いた分析」『教育社会学研究』101集、2017年、「国際学力調査から見た日本の生徒の自己肯定感」恒吉僚子・額賀美紗子編『新グローバル時代に挑む日本の教育:多文化社会を考える比較教育学の視座』東京大学出版会、2021年など。

ペンシルバニア州立大学教育学部博士課程修了。Ph.D.(教育理論・政策)。立教大学社会学部助教、東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センター准教授を経て現職。主な論文に「国・私立中学への進学が進学期待と自己効力感に及ぼす影響:傾向スコアを用いた分析」『教育社会学研究』101集、2017年、「国際学力調査から見た日本の生徒の自己肯定感」恒吉僚子・額賀美紗子編『新グローバル時代に挑む日本の教育:多文化社会を考える比較教育学の視座』東京大学出版会、2021年など。

中学受験による進学は、生徒の学びや成長に本当に差をもたらすのか

日本では2021年現在、全国の中学生のうち1割弱が国立・私立中学、または公立の中高一貫校に進学しており、その割合は都市部や特定の県で一層高い傾向にある。首都圏の中学受験は加熱傾向にあるとされ、大学進学実績だけでなく、グローバル教育やICT教育、サイエンスコースや探究活動といった特色を打ち出したり、生徒の特性に応じた教育を行うなど、学校選びの基準は多様化しているとも言われる。筆者の周りでも子どもが受験を予定している人や、受験させるべきかどうかを迷っている人がいる。これまで日本の研究では、私立中学への進学には親の階層(学歴や収入)や教育意識が反映されやすく、居住地域によっても受験や進学の機会には差があることが指摘されてきた。このように受験による進学の背景(=そうした選択をする保護者や家庭の背景)についての解明が進む一方で、実際に進学することによる帰結(=子ども本人の学びや成長に及ぼす影響)については、研究上はまだ十分に解明されていない状態にある。

私立中学や中高一貫校に進学することは、その学校環境や教育プログラムを通じて子どもの学業や人間的成長に好影響をもたらすとして、雑誌やウェブメディア上でしばしば肯定的に語られることが多い。しかし、それらのどこまでが、純粋にそうした学校に「行ったこと」による効果なのだろうか。あるいはそうした成長は、子どもが中学受験を経て入った学校で学校生活を送ることによってしか、得られないものなのだろうか。このことを学術的に検証することは、実はことのほか難しい。なぜなら、それらを厳密に検証するためには2時点以上にわたり個人を追跡した調査が必要になるだけでなく、もともと学校に入る時点での生徒の特性や、入学以前から生徒の成長に影響を及ぼしている家庭の関わり等を差し引いて考えることが必要になるからである。

このことは、次の例を考えてみると分かりやすい。たとえば同じ大学の学生の中に、私立中学に通ったグループと、公立中学に通ったグループがいるとしよう。仮に前者の方が何らかの能力やスキルに秀でていた場合、その違いは私立に行ったことが原因、と断定できるだろうか。もし、二つのグループ間で私立中学に行ったこと以外に何も違いがないのであれば、そうした能力やスキルの違いは、私立校に通ったことによる効果であると言えるだろう。しかし、現実にはその学生がもともと持っていた個人的資質や、私立校に子どもを通わせる家庭の何らかの特徴(例:両親が高学歴で教育熱心など)がそれなりに影響していることも想定できる。そのように考えると、学校教育だけの効果を取り出すことは実はそれほど容易でなく、他のさまざまな要因と切り離して考える必要があることが分かるだろう。

統計的な検証のすすめ

中学受験に関する巷の議論の多くは、そうした区別を意識したものではない。個人的にはそのような点が十分に考慮されないまま、私立中や一貫校のメリットが喧伝される状況には若干の違和感がある。むろん、現実は混然一体であり、細かな検証をしなくても、進学先の環境を選択すること自体に意義を見出す家庭もあるだろう。しかし、実際に私立中に子どもを通わせる場合、中学受験の準備には一般に多大なお金や時間、労力がかかり、義務教育であっても私立校への進学には学費の負担がかかる。もしこうしたイメージが過剰に流布した場合、本来は近所の公立中学に通わせることに何ら問題のなかった場合でも、周りに流されるまま、あるいは否応なく中学受験を選択せざるを得ない家庭が出てくるかもしれない。どこまでが私立進学による真の効果で、どこまでが見せかけの効果に過ぎないのか。今回、ベネッセ教育総合研究所の「子どもの生活と学びに関する親子調査」の2015~2018年のパネルデータを用いることで、そうした知見の一端を示すことができた。まだ検証の途上ではあるものの、こうした知見が親の判断材料の一つになり、同時に進学「機会」の格差だけでなく、そうした機会を選択・享受したことによる「結果」の格差の可能性までを視野に入れた学術的な議論の一助となることを期待している。

筆者は2021年8月に刊行された報告書の論文で、上述のデータを用い、公立小学校から中学受験を経て国立・私立の中学または公立中高一貫校(中等教育学校)(注1)に進学することで、本人の成績や学習意欲、学校生活への意識がどのように変化するのかを分析した。詳しい説明は論文にゆずるが、個人を追跡するパネル調査の強みを生かし、私立校への進学というイベントの前後で測定された値を固定効果モデルという手法で分析することにより、生徒本人や家庭の特徴が結果となる変数に影響を与えないように配慮して(=同じ個人内の変化なので、個人間の違いは影響を与えないはずだと見なして)、国私立・一貫校への進学の効果を分析した。

中1時点での私立中進学の良しあしと、中3にかけての変化

報告書論文では小6から中1時点(いずれも調査時期は7~9月)という、進学前後の比較的短いスパンの変化に着目した。分析の結果、公立小学校から国私立・一貫校へ進学した1年目の状況は、多面的に見ると正負の両方の影響がありうる、ということが分かった。具体的に、中学受験による進学は生徒の学業成績、勉強時間、勉強への好感度に対して負の影響をもつ一方で、宿題時間や授業の楽しさ、学校への好感度に対しては正の影響をもつことが明らかになった。このことは、生徒は国私立・一貫校への進学によって学業面ではより挑戦的な環境に置かれるが、進学先の授業や学校に対する満足度は向上すること、一方で友人とのつきあいや一般的な自尊感情についてはとくに変化がないことを示している。

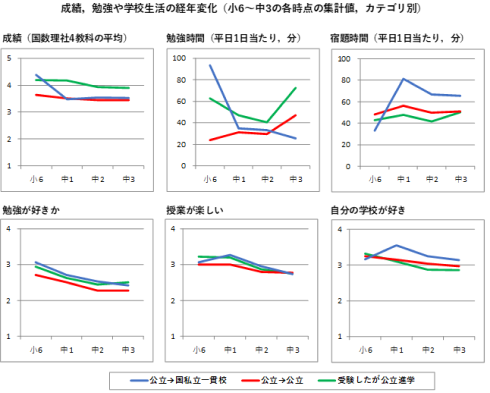

その後、中1時点だけでなく中2から中3までの状況を追加で検討したところ、現在までにそれらの特徴が経年でさらにどう推移していくのか、という点が見え始めている。ここでは中1時点で有意な変化が見られた以下6つの項目について、国私立・一貫校へ進学した場合(青線)、公立へ進学した場合(赤線)、および比較対象として、中学受験をしたが公立に進学した場合(緑線)について、小6~中3の各時点の集計値を図示してみよう(注2)。

【図3】

以上の図は各時点のカテゴリごとの単純集計値であるが、より厳密な分析手法を用いて国私立・一貫校進学者の間での変化を見ても、おおまかには図と同様の傾向が見られている。たとえば授業の楽しさや学校への好感度については、中1当初に見られたメリットも中2以後は縮小する傾向がある。また、勉強時間は中3では受験期の公立生の方が長くなる。すなわち、中学入学後2~3年間のスパンで見れば、宿題の量などの一部の指標を除き、少なくとも測られている項目の中で、一般的に公立進学者と国私立・一貫校進学者の間に思われているほど大きな影響の違いはないのではないか、というのが現在の著者の見立てである。ちなみに、「論理的に考えること」、「わからないことや知らないことを調べること」、「自分で決めて行動すること」といった非認知スキルや探究心に関連するような複数の項目についても、集計値および固定効果モデルにより国私立・一貫校進学による変化を見てみたが、やはり公立と私立の間で目立った違いは見られていない。

なぜこのような結果が得られたのか

昨今の中学受験や私立進学のメリットに関する声高な宣伝や、都市部で受験をめぐって親の不安があおられている状況からすると、現在までの推計結果が示すことは、若干意外に思えるかもしれない。もちろん、こうした数値や意味についての解釈は人によって異なりうるし、学校の授業時間や大学進学への影響など、この分析ではまだ考慮に入れられていないことも多い。しかし、少なくとも前述のような指標(図には含めていない、中1時点で有意な変化が見られなかった項目を含む)に関しては、入学後3年間のスパンで総じて見れば、国私立・一貫校進学による変化はさほど大きくないのではというのが、データから見えてくる点である。

一つの背景として考えられるのは、もともと日本の私立中学は学費の親負担が大きくとも、公立と同様に学校教育関係の法令の適用を受けていること(市川2006: 99)である。こうした結果が得られたもう一つの背景は、国私立中学を鏡にすることで見えてくる、公立中学の役割(下支え機能)である。つまり、日本の一般的な公立中学は私立のように生徒を選ぶ環境にはない中で、生徒の出身階層にかかわらず相応の宿題をさせ(平日50分強)(注3)、勉強や授業への関心を維持している。また、学校が好きかどうかや友達と過ごす楽しさといった学校生活の面でも、一定の水準を維持している。加えてOECD国際教員指導環境調査(TALIS)2018によれば、日本の公立(注4)の中学校校長が回答した「保護者との関わりに費やした時間」および「地域コミュニティや産業界との関わりに費やした時間」は、いずれも日本の私立の中学校校長の回答値よりも大きくなっているが、これは国際的に見ても非常に珍しいパターンである(国立教育政策研究所 2020:244-249)。私学の位置づけは国によって相当に違うことを考慮しても、公立中が家庭とより丁寧にかかわり、学校外の地域コミュニティや産業界にも開かれた活動を図っているという点では、実は日本では私立よりも公立に軍配が上がると言えるかもしれない。日本の前期中等教育段階で大部分の生徒が通う公立中学が果たしている機能は当たり前のようで見えにくいが、教員の多忙をはじめ色々な課題が指摘される今、その予算や人員を減らさず、教員が働きやすい環境を整えていくことは非常に重要である。

今後のさらなる課題解明に向けて

最後に、今後につながる課題や論点を二つ挙げたい。第一に、今回のような分析をさらに進学先の学校や生徒の特徴を区別した上で行うとともに、そうした結果のメカニズムについても検討することである。私立中学は相対的に豊かな家庭の生徒が通うという共通点はあるものの、その内実は一枚岩ではなく、実際には進学者や学校の特徴によってもばらつきがある。ゆえに、私立中全体の平均を論じているだけでは、個人の実情とはずれることもあるかもしれない。一例として、今回見た影響の大きさは生徒の性別によって異なるのか。また、親学歴が平均よりも低い家庭の生徒が進学する場合、全体の結果とは違ってくるだろうか。あるいは、学校の学業水準によって結果に違いは見られるか。こうした分析を通じて、誰が私立中進学によってより大きなメリットを享受するのか、しないのか(それが生徒の属性等によっても異なるのか)といった知見が明らかになれば、より現実の多様性を反映した分析になるかもしれない。

こうした探求の過程で、「なぜ」そうなるのかのメカニズムを合わせて検討することも重要である。仮にある集団でより大きな影響が見られたとして、その背後で進学先の学校の教育内容や学校文化、生徒集団の影響等はどのように作用しうるのか。実はこれらのポイント——集団間の異質性の解明と、因果生成メカニズムの探求——は、石田(2012)が欧米の2人の著名な社会科学者を引き合いに挙げた、科学的な因果推論を行う上で見落としてはならないとする重要課題とも重なる。私立中学への進学の帰結を明らかにすることは、これらの探求を両輪とすることで、現実的にも理論的にもより一層の意味を持つものと思われる。

第二により大きな視点で言えば、現在世界的な文脈で、教育における私的な供給主体、あるいは非政府アクターの役割をとりまく議論がさかんになっている。こうした議論のなかで共通して言われているのは、現代のさまざまな背景のもとで、もはや公立だけが教育の提供を担うことが当たり前ではなくなりつつあること、そうした中で政策プロセスの透明性や一貫性を含めたガバナンスのあり方が一層問われていることである。日本の文脈に限らず、「私学教育の独自性が一方では「分裂的」(divisive)と非難され、他方では「多様性と選択」(diversity and choice)をもたらすと評価されるなど、社会的評価は二分されている」(市川2006:278)という状況もある。たしかに現在の日本でも、私立中学への進学を格差形成メカニズムととらえる見方とともに、大学進学実績に限られない多様化した保護者のニーズに応える役割を担っている、という見方が併存している。

個人的には、効果に関する根拠が不透明な中で、親の不安が不必要にあおられ、進学先の選択肢の多い地域で過度な分断が生じる状況は望ましいとは思えない。一方で、特定の学校に対して明確なニーズがあり、そういった環境を本当に必要として中学受験に挑む家庭もあるだろう。何が公教育の中心である公立学校で満たされるべきで、何がそこからあぶれるか、という線引きは時代や社会によっても異なる。こうした教育の守備範囲については、公私の既存の枠組みにとらわれず、社会全体で考えていくことが有益だろう。今後は一研究者として、教育における公共性やガバナンスの役割といった方面の議論にも目を配りつつ、同時にデータから分かることを地道かつ丁寧に検証していくことで、そうした社会的課題の解明・解決に資するような知見を少しでも提供していきたいと考えている。

- 注1:分析では中学校段階で通っているのが国立、私立、公立中高一貫校である場合を一つのカテゴリとし、公立の場合と対置させた。ただし、本文中では便宜的に「私立」や「国私立一貫校」などと称している箇所もある。

- 注2:Nはウェーブを経るごとに減少傾向にあり、各変数の欠損値によっても異なるが、ウェーブ1時点で公立→私立のカテゴリが125前後、 公立→公立のカテゴリが915前後、受験したが公立進学のカテゴリが48前後。なお、最後のカテゴリは公立→公立のカテゴリの一部分でもある。

- 注3:別途行った分析によると、日本では国際的に見ても、国内データで見ても、中学生の生徒が宿題に費やす時間の親学歴による差は小さい。

- 注4:ここでの分類は国公立となっている。

参考文献

- 石田浩 2012,「社会科学における因果推論の可能性」『理論と方法』27(1),1-18.

- 市川昭午 2006,『教育の私事化と公教育の解体:義務教育と私学教育』,教育開発研究所.

- 国立教育政策研究所編 2020,『教員環境の国際比較:専門職としての教員と校長 OECD国際教員指導環境調査(TALIS)2018報告書[第2巻]』,明石書店.

- UNESCO 2021,「グローバルエデュケーションモニタリングレポート概要2021/2 教育における非政府アクター 誰が選択するのか? 誰が損をするのか?」(日本語版,吉田和浩監修,2022年3月発行).

-

[謝辞]

本稿で行った二次分析にあたり,東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センターSSJデータアーカイブから「子どもの生活と学びに関する親子調査 Wave1~4,2015-2019」(SSJDA調査番号1363,ベネッセ教育総合研究所)の個票データの提供を受けました。