2018/04/13

あスコラ Vol.9『コミュニケーションはどう学ぶ?!』

「あスコラ」とは

さまざまな領域の専門家が一堂に会し、熱い議論を繰り広げる“一期一会の小さな学校”、あスコラ。

それぞれの知見や経験、思いを語り合い、納得したり、刺激を受けたり、新しい発想が浮かんだり——。

教育に本気で向き合う大人の議論によって生まれる学びの場の様子をお届けします。

それぞれの知見や経験、思いを語り合い、納得したり、刺激を受けたり、新しい発想が浮かんだり——。

教育に本気で向き合う大人の議論によって生まれる学びの場の様子をお届けします。

登壇者(五十音順)

長谷川勇紀氏

「ナナメの関係」と「本音の対話」を重視した認定NPO法人カタリバの活動で、日々高校生と向き合う。コラボ・スクール 双葉みらいラボの拠点長

吉藤健太朗氏

ICTの力で「あいたい人に会えて、行きたいところへ行き、社会に参加できる」世界を目指す。株式会社オリィ研究所代表取締役CEO

谷内正裕氏

アメリカでのSTEM教育プログラム開発・実践、日米両国での多様なワークショップの開催経験を持つ。ベネッセコーポレーション事業戦略本部所属

コメンテーター

林信行氏

最新テクノロジーが暮らしにもたらす変化を伝えるITジャーナリスト(「あスコラ」ボードメンバー/コメンテーター)

社会で重要視されるコミュニケーション

ベネッセ教育総合研究所

石坂編集長

石坂編集長

石坂 ようこそ、「あスコラ」へ。

企業の新卒採用や教育現場でもキーワードとして挙がることの多い「コミュニケーション(力)」。しかし、学校に「コミュニケーション」という授業科目があるわけではなく、どう身につければよいのか、またどう教えればよいのか、頭を悩ませている方が多いのではないでしょうか。

そこで今回は、高校生と対話する活動を広く展開している認定NPO法人カタリバの長谷川さん、ICTの力を使って存在感を伝えたり、役割を拡張したりすることに注力している株式会社オリィ研究所の吉藤さんをお招きしました。お2人の話を伺いながら、コミュニケーションの本質と可能性について考えてみたいと思います。

ナナメの関係で、本音を引き出す

認定NPO法人カタリバ

長谷川氏

長谷川氏

長谷川 認定NPO法人カタリバの長谷川と申します。カタリバは2001年に設立された団体で、大学生を中心としたボランティアスタッフとともに高校を訪問する出張授業「カタリ場」、東日本大震災で大きな被害を受けた地域で暮らす子どもたちのための放課後学校「コラボ・スクール」などを運営しています。私自身は、大学時代にボランティアスタッフとして「カタリ場」に携わり、一度民間企業に就職した後、転職というかたちでカタリバに戻ってきました。今は、福島県双葉郡広野町の県立ふたば未来学園高校に併設する形で2017年6月に開校した、「コラボ・スクール 双葉みらいラボ」の拠点長を務めています。

カタリバが大切にしている考え方に、ナナメの関係があります。子どもたちを取り巻く環境をみたときに、親や先生というタテの関係、友達などのヨコの関係は人としての基盤を築くうえでとても大切です。そこに、ちょっと先を生きる年上の先輩というナナメの関係を取り入れることで、子どもたちの内発的な意欲に火が灯り、主体的に人生を歩むきっかけを得られると、私たちは考えています。特に、自分自身もそうでしたが、親や先生と素直なコミュニケーションがとりにくくなる思春期だからこそ、こうしたナナメの関係にあたる人の方が気軽に相談しやすいこともあると思うのです。タテやヨコの関係にあたる人に話しづらい悩みを溜め込んでしまわないためにも、このナナメの関係を日常的に持てる社会にしていくことが大切だと考え、「カタリ場」や「コラボ・スクール」のような活動をしています。

もう1つ、本音の対話も重視しているポイントです。出張授業「カタリ場」では、毎回30~40人のスタッフを高校に連れて行きます。スタッフは大学生が中心ですが、若手社会人や地域の大人たちが担うこともあります。この授業では、2時間ほどひたすら対話をしてもらうのですが、高校生が自分の本音を話しやすくなるように心がけ、授業を設計しています。授業のはじめには、全員が車座になって自己紹介や普段取り組んでいることを話します。当たり前ですが、スタッフと初対面の高校生は、恥ずかしさや人に対する警戒心を抱いているなかで、この段階ではなかなか本音で話すことはできません。そこで、スタッフの代表者数名に自分の人生について自ら語ってもらうセッションを設けています。スタッフは15分間の紙芝居形式で、紆余曲折あった人生について赤裸々に、情熱的に話します。すると、それまで斜に構えていた高校生たちが、「少し先を生きている先輩たちが、本音で話している。それに対して、自分はどうだろう。」と思いはじめます。スタッフの話の後に再び車座に戻って対話するのですが、この段階になると、高校生もすごい勢いで自分のことを話すようになっているケースも多いです。有名人などではなくても、想いや情熱を持って話すスタッフの姿が、高校生にも本音の対話を促しているのだと思います。

コミュニケーションの在り方が孤独を解消する

株式会社オリィ研究所CEO

吉藤氏

吉藤氏

吉藤 オリィ研究所の吉藤です。私は、身体が弱く3年半ほど不登校になり、孤独で死にたいとすら考えてしまった時期がありました。そんな自身の経験から、孤独を解消すること、そして誰もが死ぬ瞬間に「生きていてよかった」と思えるくらい人生を謳歌できる未来を創ることを目標に、日々活動しています。

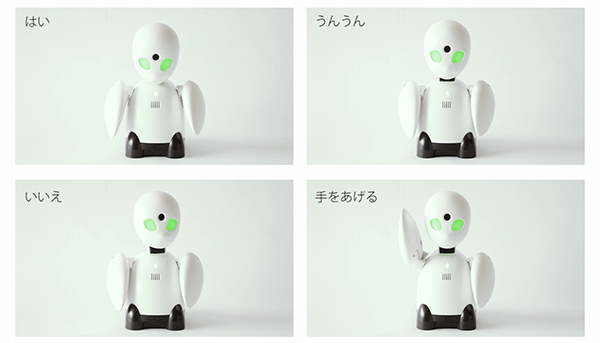

たとえば、分身ロボット「OriHime(オリヒメ)」。これは、病気などが理由で身体を動かすことができなかったり、家庭の事情や精神的な理由で外出するのが困難な人にとって、“魂の車いす”になることを目指して開発したものです。「OriHime」は人工知能を搭載したロボットではなく、専用アプリを通じて人が遠隔操作するものです。喜怒哀楽さまざまな表情に見える能面を参考にデザインしているため、「OriHime」の首や腕の動きだけで感情の表現ができ、まるで本当にその人がその場にいるかのように感じられます。

「OriHime」の開発をするなかで、いくつか心に残っていることがあります。1つは、外出するというのは、発見があることだ、という寝たきりだった友人の言葉です。裏を返すと、寝たきりで外出できないと、見える景色は変わらないし、人にも会えないから、新しい発見もないという意味ですよね。もう1つは、筋萎縮性側索硬化症(ALS)と呼ばれる筋力が低下する難病の患者について、医療の進歩もあって呼吸器をつければ長く生きられるにもかかわらず、約7割の患者が呼吸器を装着せずに死を選ぶという調査結果です。難病であっても、「生きる」方を選んでもらうためにはどのような環境が必要なのか。ALS患者も含め、寝たきりの人でも脳波や眼球の動きで他者とコミュニケーションし、外出しているかのように新しい発見ができれば、孤独を解消して「生きる」を選びたいと思える環境に近づけるのではないかという想いが、「OriHime」の開発にもつながっています。

OriHime

写真提供:吉藤氏

写真提供:吉藤氏

ちなみに、オリィ研究所では、障害により通勤することが困難な人にも、この「OriHime」をコミュニケーションツールとして使いながら働いてもらっています。これは、障害者を積極的に雇用したいからではなく、私の苦手な業務や領域を補ってくれる人であれば、障害の有無を問わず、事業を手伝ってほしいと思っているからです。雇用に限らず社会全体において、「やってあげること」と「やってもらうこと」のバランスはとても重要だと感じています。

たとえば、一方だけが「やってもらっている」という感覚を常に持ってしまう関係性だと、最初は「ありがとう」という感謝の言葉を口にしていたのが、しばらくすると、「すみません」とか「ごめんなさい」のように、相手への負担を詫びる言葉に変わってしまいます。誰もが人の役に立っているという実感を持てる環境では、関係のバランスを保つことができ、それは社会における孤独の解消につながっていくと考えています。

コミュニケーションしたくなる学びの場づくり

谷内 ベネッセコーポレーションの谷内です。私がコミュニケーションについて考えるようになったきっかけは、小学校2年生の頃にさかのぼります。当時アメリカから帰国したばかりの私は、多様性あふれるアメリカと日本とのギャップから、どんどんコミュニケーションに苦手意識を持つようになりました。文章を書いたり、人前で話したりすることが苦手だったので、言語以外でコミュニケーションする方法はないかと考え、大学院時代にはインターネット上で映像を編集できるプラットフォームを作ったりもしました。

ベネッセコーポレーション事業戦略本部

谷内氏

谷内氏

こうした自身の経験もあり、アイデアを形作りながらコミュニケーションすることの面白さを伝えたいという強い想いを持って活動しています。たとえば、MITメディアラボが提唱している4P理論(Project:目標の共有、Peer:仲間、Passion:情熱、Play:遊び心)をベネッセの教材で実現すべく共同研究を行い、その事例の1つとして「電気実験ミラクルステッキ(現在はミラクルチェッカー)」の開発に生かしました。また、アメリカ駐在時には、カリフォルニア州サンノゼにある科学館と連携しながら、子どもとその保護者を対象としたものづくりのワークショップを3年間で延べ約60回開催しました。

ワークショップでは、大人から細かい作業内容を説明することはしません。子どもは、目の前に材料が置かれれば触りはじめるので、興味の向くまま形あるものを作り上げてもらい、周りの子に共有する時間をとります。その後その材料を使った、挑戦しがいのあるテーマを出します。数名でチームを組み、協働してテーマに取り組み、最後に参加者全員に向けて発表をしてもらう場も設けました。ワークショップで工夫しているのは、当日作ったものを家に持ち帰ってもらう点です。みんなで作品を作り発表して終わりなのではなく、作ったものを家に持ち帰り、自分の言葉で説明できるようになることが大切だと考えているからです。

日本とアメリカの両方で同様のワークショップを開催した経験を振り返ると、はじめから手を動かしたり、「これ、どうやって作るの?」と気兼ねなく質問してくる子どもはアメリカに多い気がしますが、時間が経って場に慣れてくれば、日米の子どものコミュニケーションにあまり違いはないと感じています。ちなみに、一般的に「アメリカの人はよく喋る」とか「プレゼンテーションがとても上手」といわれるのを耳にしますが、個人的には、アメリカであれ日本であれ、コミュニケーションの上手な人は、他人の話を聞くことが上手だと感じています。

コミュニケーションの本質とは

吉藤 話を聞いたり、相手に質問をしたりというリアクションの連続が、まさにコミュニケーションだと私は考えています。「OriHime」に顔があって、首や腕が動くというのも、まさにリアクションをするためです。「OriHime」がこっちを向くと、人に見られているときと同じ感じがするんですよ。

さまざまなリアクションを生かして、

通勤が困難な社員の会議参加等に活用される

「OriHime」

通勤が困難な社員の会議参加等に活用される

「OriHime」

写真提供:吉藤氏

昔、1人でヒッチハイクをしたときに学んだことが、まさにリアクションをすれば自分の居場所を作れるということでした。私自身は決してコミュニケーションに長けていたわけではなく、失敗もたくさんしましたが、リアクションをすることが運転手との対話につながったのです。そのリアクションも、自分が大きくすれば大きくするほど、相手も大きいリアクションで返してくれていたように思います。

長谷川 私たちも、「カタリ場」の事前準備として行うスタッフ向けの研修で、似たようなことを話しています。まずは相手と出会ったら「1.5倍の元気よさでいこう!」という表現をして、リアクションを積極的に行うことを促します。初対面の高校生と打ち解けるためにも、まずはこちらがテンション高く接してみるのはひとつの方法だと感じています。

谷内 私もかつて大学で英語を教えていたとき、教室のドアを開ける前にテンションを高くするよう心がけていました。そんな私を見た学生たちは、はじめはびっくりした顔をするのですが、とりあえず立ち上がってもらい、場をかき乱すと、いつの間にか学生たちが和んで英語を話すようになるんです。英文法にも気をとられずに話すようになった学生たちの姿を見て、非常に興味深く感じたことを覚えています。

ITジャーナリスト 林氏

(あスコラボードメンバー/コメンテーター)

(あスコラボードメンバー/コメンテーター)

林 コミュニケーションの重要な要素に、情熱(パッション)があると私は考えています。今この場でも、特にオリィさん(吉藤さん)の話すスピードや身振り手振りからは、ひしひしと伝わってくる情熱があって…。アメリカだと“Show and Tell(見せて話す)”という枠組みで、幼少期から自分の好きなことを紹介する場が設けられたりしますが、情熱を持って話すというのは教育においても重視すべきポイントなんじゃないかと思っています。

コミュニケーションと聞くと、言葉に重きが置かれる傾向にありますが、今皆さんが話されたような非言語的なもの、たとえば話すときのテンションや声のピッチ、表情などもコミュニケーションを構成する重要な要素ですよね。一方で、学校教育で、こうした非言語的な要素を学ぶ機会は限られているように思います。コミュニケーションって、失敗も繰り返しながら経験を積む必要があると思うので、教育現場でも、非言語的な要素も含めた経験を積める場が増えたらよいのですが。

会話のきっかけを作るさまざまな工夫

石坂 良いコミュニケーションを構成する核となるような話が出てきましたが、他にもコミュニケーションに影響を及ぼす要素はあるのでしょうか?

吉藤 自分や相手の見え方も、コミュニケーションに影響を与えると思います。たとえば、着ぐるみを着た自分を想像してみてください。本来の自分の姿でないこともあり、相手にどう見られても構わないと考えて、普段はしないような思いきった行動をしてしまいそうな気になりませんか? 逆に相手が本来の姿でないケースとして、ロボットと相対している場面を思い浮かべてみてください。人によっては、人間の顔を見て話すよりも、ロボットの顔を見て話す方が、余計な緊張をせずに済むという研究結果もあります。そのような長所を生かし、「OriHime」を英会話の授業やカウンセリングに利用する動きもあります。

コラボ・スクール 双葉みらいラボの様子

写真提供:長谷川氏

写真提供:長谷川氏

長谷川 1つの媒体がそこにあるだけで新たなコミュニケーションが生まれることもあります。私が拠点長を務める「コラボ・スクール 双葉みらいラボ」では、ギターやボードゲームのような娯楽の道具や地域の情報誌、生徒の活躍が掲載された新聞記事などを置くようにしています。子どもたちがアクセスしやすい場所にいろんな“モノ”をちりばめておくことで、それらに興味・関心を抱いた子どもたちのサポートをしやすくなると考えています。

一方、「カタリ場」では、時折写真などを持参することもありますが、基本的には“モノ”を使わない対話をしています。高校生が本音で対話できる場を、“モノ”ではなく“人”で作り上げているのが、「カタリ場」なのだと感じています。

林 人と対話するきっかけになりそうな共通項や話題を発見するのに一番適しているのは、ソーシャルメディアだと思います。自社の社員だけが執筆・閲覧することのできる社内ブログって、実は日本から世界に広まったものなんです。同じ会社にいても、普段は仕事の話しかしないことが多いなか、同僚の趣味を知ったり、新たな一面を発見したりして会話のきっかけを生み出すという役割の一端を、この社内ブログが果たしていました。学校でも、クラス単位で社内ブログのようなソーシャルメディアがあると、コミュニケーションがより活発になるのかもしれません。

石坂 先の吉藤さんや林さんのお話にさかのぼりますが、失敗しながら経験を積んでいくという過程は、非常に重要だと感じています。そのプロセスを生み出すためには、学校であれ、学校外であれ、より活発なコミュニケーションが促される環境が必要になると思います。そうした環境とはどのようなもので、どうすれば作ることができるのでしょうか。

大切な「居場所」と「役割」

吉藤 私はよく居場所論という表現をするのですが、自分が「そこにいていい理由」や、自分の役割のある環境が、孤独を解消するためにも必要不可欠だと考えています。私が運営するオリィ研究所のオリィ(Ory)という単語は、実は場所を意味するもので、「OriHime」の開発をはじめとする研究所の理念や私自身のニックネームになっています。

コミュニケーションをしやすくするためには、いいリアクションをしてもらえる居場所を3つほど作ることをお薦めします。分かりやすい例を挙げると、学校、家庭、習いごとの3つでしょうか。なぜ3つかというと、ある居場所で人間関係などがうまくいかなくなってしまったときに、別の居場所にいられるようにするためです。そのためにも、自分の居場所となるコミュニティは、自分から主体的に選ばなければなりません。

長谷川 私は、子どもたちが、内から湧き出るモチベーションに沿ってやりたいことを実現でき、それに対してリアクションする大人もいるような居場所をたくさん提供してあげることが、コミュニケーションを促進することにつながると思います。ただここで注意しなければならないのは、大人が関与しすぎると、子どもが大人の操り人形になりかねないということです。子どもたちがなるべく自分たちの力で前に進んでいけるように、大人はそれを応援するような役に徹する必要があります。

林 お話を聞きながら、自分の子育てを振り返ってみました。親としては、子どもが進みたい進路をまずは許容し、のちに必要となった場合には軌道修正を手助けできるような準備をしておけば十分ではないかと考えて、子どもに接していたように思います。

石坂 自身の子育ての経験から、親と子の関係って、発達段階や子どもの自立度などで変わるものだと感じています。そう考えると、親子の関係性が変わったときにも受け入れてもらえるような、家庭以外の居場所の意義がより高まりますよね。

カタリ場の様子

長谷川 親や先生とのタテの関係は、それはそれで重要な役割があると考えています。だから、親として期待していることを子どもに対してつまびらかに話してしまってよいと思うんです。大切なのは、タテの関係ですべてを解決してあげようとするのではなく、親や先生以外の人との関係性を子どもの周りに作り、いろんな話ができる居場所を複数持たせてあげることです。

一方で、子どもたちが居場所依存にならないように注意すべきだと痛感する出来事もあります。カタリバが提供する居場所は、中学・高校生向けがメインなので、高校卒業後は自分で新たな居場所を作り出す必要があります。ただ、高校までの居場所が心地よすぎて、大学進学後にそれに代わる新たな居場所を見つけることのできなかった子たちが、大学に入って悩み苦しむ姿とも出会いました。そのとき、単に居場所を提供するだけではなく、さまざまな経験を通して自ら居場所を見つけられる力を育てなければならないと感じました。

谷内 居場所で役割が与えられることのありがたみは、私も自身の経験から感じています。大学生まで本当に人前で話すことが苦手だった私が変わるきっかけとなったのが、大学で英語の教鞭をとるという役割を与えられたことなんですよね。役割を持って人前に立つ経験を繰り返したことが、コミュニケーション下手を克服させてくれたと感じます。当時、大学の博士課程に所属しながら当社に就職していたので、居場所や役割が複数あったこともよかったのかもしれません。さまざまな役割を、さまざまな居場所で担うことで、自分の価値を改めて見直す機会にもつながっていたように思います。

大人がすべきこと、してはいけないこと

谷内 役割を持って人前に立つ経験をするチャンスって、実はたくさんあるんですが、大人がそこに介入して歯止めをかけてしまっているように感じます。大人が口を挟みすぎず、子どもに経験を積ませることが、これからの教育の使命ではないでしょうか。大人としてではなく、コミュニケーションのパートナーとして、同じ目線で一緒に考えてあげることが大切だと感じます。

吉藤 今はコンピューターやタブレットで学びたいことはほとんど学べるような環境が整っているので、オンラインでそうした学びの成果を発信し、評価されることが定着すれば、学校以外に居場所を見いだす子どもが増えるかもしれませんね。学校に通わなくとも、プレゼンテーションやコミュニケーションの経験も積めますし…。

長谷川 今の学校文化には、教科学習や部活以外の領域で長けている子どもたちを評価するものさしが、あまりないように感じています。教科学習や部活に関係なくとも、子どもたちのキラッと光る才能や能力に、リアクションをしてあげられる居場所やものさしを作ってあげたいですよね。

林 小手先のテクニックでないコミュニケーションをするには、自分が心からプレゼンテーションしたくなるような、あるいは誰かとコミュニケーションしたくなるようなものや人に触れるきっかけを作ることが第一ではないでしょうか。長谷川さんもおっしゃるように、人の才能・能力や興味・関心は教科学習や部活動に留まらないので、多種多様な分野をテーマにしたイベントを開催して表彰したりすると、新しいものさしを考えるよいきっかけになるでしょう。

吉藤 大人がすべきことって、モチベーションを喚起し、そのモチベーションを生かす環境を整えるだけなのかもしれないですね。

石坂 皆さんのお話を伺いながら、コミュニケーションをとりたくなるような役割や機会を与える必要性、そうして感化された子どもたちの話や姿勢を受けとめる重要性をひしひしと感じました。

本日は、ありがとうございました!

主宰者より御礼

今回の「あスコラ」もハッとさせられる学びと気付きの連続でした。

特に印象的だったことが2つあります。

特に印象的だったことが2つあります。

1つは、「新卒採用において重視されるコミュニケーション力」というのは、企業側が自分たちの流儀や常識を「わかってほしい」と新入社員たちに強く願う気持ちの表れなのかもしれないということ。

もう1つは、本来私たちが高めたいと思うコミュニケーション力というのは、相互の存在そのものを承認し合う環境のなかで、誰かに伝えたくなるような熱い「思い」が生まれる多くの経験をし、相手のそういう「思い」も、相手に寄り添いながら認識、理解、評価し、お仕着せにならない方法でときに促進する役割の人がいることで、初めて自覚化され、強化されていくものなのではないかということ。

前者は、ともすると一方的で、強く求めすぎれば、思考停止や忖度を招くことになってしまうかもしれません。

一方で後者は何かを学んだり、成し遂げようとしたりするときに、個人だけではなく組織にとっても、大切な要素ばかりです。

後者の意味で、実社会においてコミュニケーション(力)が重視されるというのであれば、大いに共感できると思えた今回の「あスコラ」でした。

一方で後者は何かを学んだり、成し遂げようとしたりするときに、個人だけではなく組織にとっても、大切な要素ばかりです。

後者の意味で、実社会においてコミュニケーション(力)が重視されるというのであれば、大いに共感できると思えた今回の「あスコラ」でした。

長谷川さん、吉藤さん、ありがとうございました!

登壇者プロフィール

長谷川勇紀(認定NPO法人カタリバ)

東京学芸大学教育学部学校教育選修卒。2006年、学生時代よりカタリバに参画し、キャストとして、キャリア学習プログラムを高校生たちに届ける。卒業後は、株式会社セルムにて大手企業の人材開発支援に従事しながら、パラレルキャリアとしてカタリバの活動を継続。学校教育から社会人教育までの一貫した学びの在り方を俯瞰し、2014年、改めて学校教育に注力すべくカタリバに復職。2017年4月より、福島県立ふたば未来学園高校に併設する、「コラボ・スクール 双葉みらいラボ」の責任者として、福島の未来を高校生たちと描いている。

吉藤健太朗(株式会社オリィ研究所代表)

高校時代に電動車いすの新機構の発明に関わり、2004年の高校生科学技術チャレンジ(JSEC)で文部科学大臣賞を、2005年にアメリカで開催されたインテル国際学生科学技術フェア(ISEF)に日本代表として出場し、GrandAward3位を受賞。高専で人工知能を学んだ後、早稲田大学創造理工学部へ進学。自身の不登校の体験をもとに、対孤独用分身コミュニケーションロボット「OriHime」を開発する。それにより、2012年、青年版国民栄誉賞である「人間力大賞」に選ばれる。開発したロボットを多くの人に使ってもらうべく、株式会社オリィ研究所設立。自身の実体験から、「ベッドの上に居ながら、会いたい人と会い、社会に参加できる未来の実現」を理念に、開発をすすめている。

谷内正裕(ベネッセコーポレーション事業戦略本部)

2004年、ベネッセコーポレーションに入社後、デジタル技術を活用した学びの研究開発や商品開発、国内外の大学との産学連携のコーディネーションに従事。2013年よりアメリカ・カリフォルニアオフィスに駐在し、EdTechスタートアップのリサーチ、アメリカの大学との産学連携の推進。またシリコンバレーの教育機関とSTEM教育プログラムの開発と実践に取り組み、子ども、保護者、先生、大人向けのワークショップイベントを多数実施した。2017年より現職。

林信行(ITジャーナリスト、「あスコラ」ボードメンバー/コメンテーター)

最新テクノロジーは21世紀の暮らしにどのような変化をもたらすかを取材し、伝えるITジャーナリスト。国内のテレビや雑誌、ネットのニュースに加えてソーシャルメディアで発信。また、コンサルタントとして、これからの時代にふさわしいモノづくりをさまざまな企業と一緒に考える取り組みも。iOSコンソーシアム顧問。一般財団法人 ジェームズ ダイソン財団理事。

石坂貴明(ベネッセ教育総合研究所 BERD 編集長、「あスコラ」主宰)

アメリカでホテル開発に従事後、ベネッセコーポレーションへ移籍。ベネッセ初のIRT(項目反応理論)採点の検定試験開発、社会人向け通信教育事業ユニット長など主に新規事業に多く関わる。その後、移住・交流推進機構の総括責任者として「地域おこし協力隊」制度などの立ち上げに参画、2013年より現職。「まなびのかたち」、「CO-BO」、「シリーズ・未来の学校 」、「SHIFT」などをプロデュース。

※プロフィールや所属団体などは取材時のものです。

【企画制作協力】(株)エデュテイメントプラネット 高藤さおり、山藤諭子、柳田善弘

【企画制作協力】(株)エデュテイメントプラネット 高藤さおり、山藤諭子、柳田善弘