2015/07/28

第76回「子どもの未来を考える」④ アクティブ・ラーニングで学校が、地域が変わる~夢中になれる学びが夢中になれる人生をつくる~

BERD編集長 石坂 貴明

昨年11月、文部科学大臣は中央教育審議会への「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」の諮問の中で、検討すべき学習・指導・評価方法の1つの考え方として初めて「アクティブ・ラーニング」を明記した。本稿では、いまなぜ初等中等教育にもアクティブ・ラーニングが必要なのか、事例も踏まえ考えてみたい。

ティーチングからラーニングへ

アクティブ・ラーニングという言葉自体は、2012年の中教審答申で既に登場していて、「教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称」と定義されている。具体的には、「発見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習等」を含み、教室内での「グループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク等も有効なアクティブ・ラーニングの方法」であるとされている。この答申は高等教育に関するものであったが、今般、初等中等教育領域でもアクティブ・ラーニングを積極的に導入することが検討されようとしている背景は何であろうか。

日本の教育制度は明治維新から高度成長期まで一貫して、「正解」を答えられる人材を効率よく養成することに成功してきた。学校運営や授業方法は基本的には教師が生徒に対して知識や「正解の求め方」を教え込むために最適化され、教壇の上から教師が「教室型」に並んだ生徒たちに行う「一斉授業」が主流となった。そして、この教育制度と教育手法のおかげもあって、高度経済成長期には日本は世界第2位(名目GDP総額)の経済大国にまで昇りつめたが、時代は変わった。日本の名目GDPは世界第3位(IMF2014年)になり、1人当たり名目GDPでは世界で27位(同)と下降しつつある状況だ。

その間に諸外国の教育でおきているのは、「教師が教える」から「子ども・生徒が学ぶ」へのシフトである。この背景にあるのは、知識や技術がすぐに陳腐化してしまう高度情報化社会と正解のない課題解決が求められるグローバル化社会の到来、そして、だからこそ誰もが生涯学び続けることが豊かで強靭な社会の実現につながるという認識である。日本の社会や学校もそうした変化に対応しなければならない時代がやってきた。そこにアクティブ・ラーニング導入の大きな理由がある。

コンピュータが人間を追い越すとき

オックスフォード大学のマイケル・A・オズボーン准教授らが昨年発表した、"THE FUTURE OF EMPLOYMENT : HOW SUSCEPTIBLE ARE JOBS TO COMPUTERISATION?"(雇用の未来:コンピュータ化される可能性のある職業)という論文によれば、アメリカの全職業の約47%が高い確率でコンピュータ化されていく可能性があるという。しかも、分析対象となった702種類の職業を見てみると、決して単純作業や補助的業務だけに留まらず、メカトロニクスやビッグデータ解析技術の進展によって、さまざまな領域の技術職からサービス分野の分析・管理・監査・評価関連業務まで、多くの職種がコンピュータ化される可能性が高いという。

最もコンピュータ化されるとされた職業15種

| 可能性 | 職業 |

|---|---|

| 0.99 | Telemarketers |

| 0.99 | Title Examiners, Abstractors, and Searchers |

| 0.99 | Sewers, Hand |

| 0.99 | Mathematical Technicians |

| 0.99 | Insurance Underwriters |

| 0.99 | Watch Repairers |

| 0.99 | Cargo and Freight Agents |

| 0.99 | Tax Preparers |

| 0.99 | Photographic Process Workers and Processing Machine Operators |

| 0.99 | New Accounts Clerks |

| 0.99 | Library Technicians |

| 0.99 | Data Entry Keyers |

| 0.98 | Timing Device Assemblers and Adjusters |

| 0.98 | Insurance Claims and Policy Processing Clerks |

| 0.98 | Brokerage Clerks |

「THE FUTURE OF EMPLOYMENT: HOW SUSCEPTIBLE ARE JOBS TO COMPUTERISATION?」

Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne より抜粋

Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne より抜粋

このように、現在ある多くの仕事がコンピュータによって取って代わられる世界が到来したときに、人間は何をすべきだろうか。コンピュータや知識のみでは成し得ない、新しい価値や職業を創造することもその1つだろう。そして、そこでは多様な背景やスキルをもった人たちと協働し、正解のない課題に取り組むことはますます重要になるはずだ。いずれにしても、変化し続ける環境に対応するために、学び続ける態度でいなければならないことはもはや自明であろう。

今年7月に出された教育再生実行会議の第六次提言の中でも、国民のQOL向上のために生涯学び続けることの重要性を指摘している。すなわち、「就職した人や、家庭にいる人も、生涯で何度でも、教育の場に戻って学び中心の期間を持ち、生きがいのための学びを追求することはもとより、 知的・人的ネットワークを作り、学びの成果を社会に還元し、再び、新たなステージで活躍するという人生サイクルの実現をしていくことが不可欠になる」という内容だ。

学校の主人公は子どもたち

では、誰もが生涯を通じて学べる環境にはどんなことが求められるのだろうか。現在の学校や地域社会を取り巻く諸制度の改善については本稿では割愛するが、少なくとも学校においては、"正解を知っている側が知らない側に教える"という上意下達文化と正解至上主義が覆っている空間を、子どもや生徒 —学習者— 中心の空間へと変えていくことが急務だと筆者は考える。

学習方法としては、現行の小学校の学習指導要領(2008年改訂)においても「探究的な学習」が、さらにその前の学習指導要領から導入された「総合的な学習の時間」が規定されている。そこでは、地域や社会と自分との関係性において教科学習内容を再統合するというプロセスを採り入れる試みは既に始まっているが、そういった学びが今回のアクティブ・ラーニング導入によってさらに促進されることを期待したい。

「探究的な学習」と言うと堅苦しいが、たとえば、単元内容に応じてグループごとにテーマなどを決めて行う「調べ学習」や「学び合い学習」なども立派な探究的学習であり、アクティブ・ラーニングの一種だ。興味の湧く問いかけ、テーマ設定や切り口によってあらゆる教科で展開することができると思う。年号をただ覚えるのではなく、"明治維新に貢献した人物ベスト10"を各自が新聞風にまとめて、それをクラスで共有する方が学びは多様になり、歴史を学ぶ意味や面白さにも気付くはずだ。理科や算数でも教科学習と豊かな言語活動との往還へと導く授業は工夫次第だ。

たとえば、昨年軽井沢に開校したISAKのサマースクールの理科では、DNAを学ぶ単元でバナナからDNAを抽出して観察するだけの実験に留まらず、数時間の授業の中で最終的には「遺伝子組み換えによって飢饉に喘ぐ国や地域の食糧問題を解決することは是か非か」というディベートにまで持ち込んでいた。また、東京都豊島区立南池袋小学校のように、数的思考を使って協調的課題解決体験をするための環境づくりにICTを活用する例もある。そこではグループ内での教え合いで、発言量が多いほど到達度も高いという結果が出ていて、子どもたちが「頭をフル回転させた」「もっと家でもやりたい」と口々に言う授業をつくりだしている。

南池袋小学校におけるタブレットPCを使った学び合う数的思考力の授業風景

大切なことは、まず学習者自身が主体的、能動的に学びに向かえるような問いの投げかけや環境をつくりだすことである。そして、学習者が自律的に学習内容を掘り下げたり、次の学習テーマへの意欲が向上したり、新しい興味関心が湧いたりすることがアクティブ・ラーニングの本来目的とすることであろう。

アクティブ・ラーニング導入の課題

学ぶ主体である生徒がアクティブになるためには、教師もアクティブにならなくていけないはずだ。正解を「教えない授業」だからといって、教師のすることがなくなるわけでは決してない。むしろ、一律に点数化して評価ができる学習方法ではないために、教師の総合力が問われることになるだろう。最も重要な、生徒がアクティブになれるテーマや問いの設定など学び全体のデザインから、グループワークにおける思考や判断の活性化、学びの成果を表現するうえでのアドバイス、必要に応じ外部ゲスト招へいや校外学習などのアレンジ、ルーブリック策定やパフォーマンス評価の実施まで、学習者ひとり一人により一層寄り添う意識が必要になると考えられる。

ただし、アクティブ・ラーニング導入はこれまでの一斉授業を否定するものではまったくなく、日本教育の強みは引き続き活かすべきだ。億単位の人口規模の国において、日本のように全国津々浦々まで高い基礎学力をもつ国民を育成してきた教育制度は他に類を見ない。諸外国に比べて格段に多い研究授業や教師同士の自己研鑚の姿勢などは日本が世界に誇れるものである。

しかし、日本の子どもたちの学びに関しては、いくつかの気になる傾向が続いている。それは、子どもたちの学びに対する意欲や、学ぶ意味の理解度の低さである。OECDが実施するPISA(生徒の学習到達度調査)に参加した日本の高校1年生たちのアンケート調査によれば、数学や理科が「将来の仕事の可能性を広げてくれるのでやりがいがある」と答えた層はOECD平均に比べていずれも低い。また、文章読解など思考力を測る問題での無回答が多いことも指摘されている。

また一方で、教師側の戸惑いもある。「探究的な学習」について5割強の小中学校の教師がいずれも「不安」と感じていることが、ベネッセ教育総合研究所が2010年に行った第5回学習指導基本調査で明らかになっている。下のグラフは、2012年度から全面実施の学習指導要領を行うにあたって不安を感じる項目を中学校教師に聞いた回答結果である。

学習指導要領実施に対する中学校教師の不安

ベネッセ教育総合研究所 「第5回学習指導基本調査」より抜粋

この「不安」は、「探究的な学習」における可能性の大きさの裏返しだと筆者は考える。テーマ、方法、成果、そして評価方法さえも唯一の正解があるわけではない学びに対して、教育現場に戸惑いがあるのは当然だ。そもそも教師自身がアクティブ・ラーニングで学んだ経験が少なく、その評価については教師の負担が増える側面があるのも確かだ。しっかりした研修機会の提供や、校務も含めた教師の業務負荷の見直しも一体的に進める必要もあるだろう。それでもなお、文部科学省が再びアクティブ・ラーニングに光を当てた理由は、教師の意識と役割の変革をより一層求めているからであろう。

なぜなら、人口オーナス期を迎える日本では、従来のコモディティの大量生産ではなく、多様でありながらそれぞれに価値をもった商品やサービスによって自らの人生を切り拓き、結果として地域や国を支えていく必要があるからだ。その新たな価値をつくることができる人を育てることが、これからの教育の使命である。現在、活発に議論される地方創生も正解のない社会、地域課題だ。それらに主体的に取り組み、解決の方向性を見出していける能力は、都市でも地方でもますます求められていくだろう。

アクティブ・ラーニングで地域も元気にしよう!

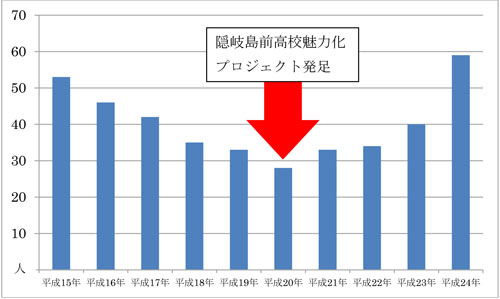

では、授業の魅力や、子どもたちの意欲をさらに高め、学校の学びが未来に役立つと実感できるものにするにはどうしたらよいだろう。アクティブ・ラーニングなどの新しい学びを考えるうえで、島根県の離島、海士町にある県立隠岐島前高校での取り組みは示唆に富む。県立高校の所管は当然県ではあるが、地元町村と密に連携し「高校魅力化プロジェクト」に着手した結果、廃校寸前の状態から脱したというケースを昨年取材した。

現在では県外からの入学者も増えているが、在校生たちは高校や島の宣伝も学びの場としている。たとえば、生徒たちは定期的に東京や大阪にやってきて「島留学」についてのプレゼンをしているが、人前でプレゼンをするとなった途端、高校生たちの学びは加速する。知っているようで知らなかった地域の歴史や文化、産業などを自ら調べ、高校や島の将来についても自分なりの意見をもてるように島の人々にインタビューも行う。学校が地域に開かれると、住民も行政も生徒たちの学びに本気で応え、島全体が学びの場に変わりつつあると感じた。

これがまさに、その地域ならではのアクティブ・ラーニング(隠岐島前高校における「地域学」の授業)であり、「地域で子どもを育てる」を具現化した好例だろう。その成果は、短期的には学習意欲や自己効力感の向上として表れ、中長期的には都市部の有名難関大学に進学したOBOGがUターンして島で起業する計画を立てていたり、多くの友人たちをゼミ合宿などで島へ誘致したりすることで徐々に形になり始めている。

島根県立隠岐島前高校入学者数推移

子どもたちの力を信じて

このように耳新しい「アクティブ・ラーニング」も、実はこれまでも教育が目指してきた「主体的に思考し、必要な情報や議論を通じて判断し、自分なりの答えを導く」といった学びの中核的な営みそのものといえる。そして、この営みは社会に出れば誰もが求められ、行うべき基本的な思考および行動様式だ。だからこそ、何度でも試行錯誤を繰り返せる学校で訓練しておく意義がある。

大切なのは、教科内容を子どもたちの身の周りの社会と結び付け、深く考えるきっかけを与えることで、一人ひとりが学ぶ意味を理解することだ。感じ方や考え方が違うので、それらを共有する必然も生まれてくる。大人が考える以上に、子どもたちは自律的に考え行動できる力をもっている。その力を引き出すために、探究的学習方法であるアクティブ・ラーニングによって、学びがもっともっと楽しくなることを期待したい。

著者プロフィール

石坂 貴明

いしざか たかあき

ベネッセ教育総合研究所ウェブサイト BERD編集長

いしざか たかあき

ベネッセ教育総合研究所ウェブサイト BERD編集長

アメリカでホテル開発に従事後、ベネッセコーポレーションへ移籍。ベネッセ初のIRT(項目反応理論)採点の検定試験を開発、社会人向け通信教育(ニューライフゼミ)事業ユニット長、在宅主婦ネットワークによる法務サービス事業責任者等、主に新規事業に多く関わる。その後、移住・交流推進機構(JOIN)に出向し、総括参事として総務省「地域おこし協力隊」等を立ち上げる。教育テスト研究センター(CRET)事務局長を経て、2013年より現職。主に、「シリーズ・未来の学校」、「SHIFT」、「CO-BO」、「まなびのかたち」をプロデュース。 グローバル人材のローカルな活躍、日本の伝統と学びのデザインに関心。