2016/07/12

第104回 「一生学び続ける」を科学する③ 大学生の「主体性」をエンカレッジする(前編)

研究員 松本 留奈

本稿は、オピニオン「学び続ける力を獲得・強化する高等教育の環境を科学する」で今後の研究テーマとして挙げた「学びの主体性をエンカレッジする「環境」に関する研究」について、その課題背景から展望までを述べるものである。

主体的な参加形式の授業は増加したが、主体的な学びの態度につながっていない

ベネッセ教育総合研究所では、大学生の学習や生活に関する意識・実態の把握を目的に、2008年、2012年に「大学生の学習・生活実態調査」(以降、大学生調査)を実施した。過去2回の結果を比較しまとめた報告書によると、2008年から2012年にかけ、ディスカッション、プレゼンテーション、グループワーク、フィールドワークなどを取り入れた学生参加型の授業経験が増加している。これらアクティブ・ラーニングにあたる授業形式の増加は、大学側が学生の主体的な学び促進を目的に、努力を重ねた結果であろう。一方で、学生側の授業態度はどうだろうか。本調査結果から出てきたのは、「興味よりも単位を楽にとること」を優先し、アクティブ・ラーニング型の授業より伝統的な講義形式の授業を好む学生の姿であり、主体的学びの態度の増加を示すデータは、残念ながら確認できなかった。

この2つの結果が示唆するのは、アクティブ・ラーニング型の授業への参加が、大学側が目的とする学生の主体的学びの態度に直接的に結びついていない、という課題である。

「主体性」は、社会生活を営む上での自己効力感にも関連

そもそも大学生の育成をめぐるキーワードとして「主体的学び」、ひいては学びにとどまらない資質としての「主体性」が多用されているが、その本質はどこにあるのか。

社会的動きとしては、中央教育審議会(大学分科会)の答申「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて(2012年)」で、グローバル化や情報化の進展、少子高齢化などの社会の急激な変化に伴い、将来の予測が困難な時代が到来しつつある中で、生涯学び続け、主体的に考える力を育むことが大学教育に必要であると示されている。また、経済産業省が定義した「社会人基礎力(2006年)」でも、主体性が要素の1つに掲げられている。つまり社会的側面において、その重要性は広く認知されており、大学教育の現場は主体性の涵養を強く求められてきた。

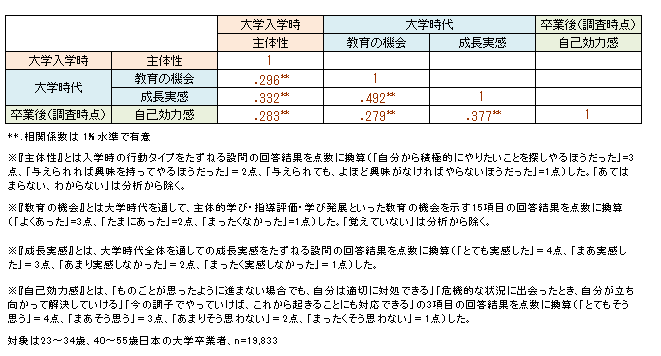

では、個人的側面においてはどうだろうか。主体性は、社会生活を営むうえでの自己効力感に影響するのだろうか。この点について、弊所で2015年3月、大卒者約2万人を対象に実施した「大学での学びと成長に関するふりかえり調査」(以降、ふりかえり調査)の結果からみてみよう。主体性(本調査では入学時に限定してたずねており、大学時代全体を通しての主体性を示すものではない)と大学時代の教育機会・成長実感さらには卒業後の自己効力感がどれほど関連しているのか確認する(図1)。

図1 入学時の主体性と大学時代の教育機会・成長実感、卒業後の自己効力感の関連(相関分析)

算出した相関係数をみると、特徴として(1)入学時の「主体性」が、大学時代の「教育の機会」「成長実感」、卒業後の「自己効力感」すべてに関連していること、特に(2)大学時代の「教育の機会」は、「成長実感」に強く関連していること、(3)大学時代の「成長実感」は、卒業後の「自己効力感」に関連していること、が挙げられる。大学生活において主体的に行動する姿勢と学びの機会の豊富さ、成長実感、さらに、卒業後の社会生活を営むうえでの自己効力感には、関連があることが明らかとなった。

入学時から主体性のある学生は、約3割

社会を支える人材要件としてもニーズが高く、卒業後の社会生活を営むうえでの自己効力感とも関連が認められた「主体性」であるが、入学時から「主体性」のある学生はどの程度存在するのだろうか。最近の事情で確認するため、「ふりかえり調査」の結果を調査時点で卒業後5年程度(23-27歳、2,777名)のサンプルに区切って、入学時にタイプをたずねた設問結果をみた。すると、「自分から積極的にやりたいことを探しやるほうだった(31.7%)」は約3割にすぎず、残り約7割の回答は、「与えられれば興味を持ってやるほうだった(50.3%)」「与えられても、よほど興味がなければやらないほうだった(18.0%)」である。つまり、大半の学生が受け身の状態で入学してくる中で、学生の主体性の育成を目指す、というのが今の大学教育の現実的課題である。

そこで、大学時代に主体性を身につけた学生の学びや生活が、どのようなものであったかを確認したい。しかし、前述の2つの調査のうち、「大学生調査」には主体性をたずねる設問は含まれていない。「ふりかえり調査」のアンケート調査では、大学時代の主体性は入学時に限定してたずねており、大学時代全体を通しての主体性を示すものではない。そのためここでは、大学時代全体を通した「成長実感」を代用したい。アンケート調査に前後して32名の大卒者を対象に行ったヒアリング調査の結果をみると、「成長を実感した経験」の中に、自分の目標を自分で見出し実践する力、つまり、本稿で定義した主体性の存在があるからだ。以下に、ほんの一例であるが紹介する。

「成長を実感した経験」

—大学での学びと成長に関するふりかえり調査 ヒアリング結果より—

(対象32名、時期2014-15年)

●今の人口でいった場合の日本の国債の環境とか,今後の年金の問題っていうのはどうなるんですかって話で.その時はあんまり興味なかったんですが,アルバイトで年上の人と話す機会がたくさんあって、会話の中でこれから自分がそういう時代に差し掛かっていくんだなって感じた時に,非常に人口と経済というのは切っても切り離せない関係なんだなって思って,自分がそうならないためには,どうしたらいいいのかなっていう逃げ道を考えるようになって勉強しはじめました.(文系、男性)●研究テーマは脳波を使う研究で、食べ物を食べると実際に集中力、脳波が高まるのかというのを測りました。・・・(中略)・・・先輩のほうが聞きやすいんで、先輩に相談することも多かったですが、先生にも個人的に結構相談にいって、・・・(中略)・・・被験者を100人集めなくてはと思い、・・・(中略)・・・区役所のイベントで「卒業研究でこういうのを行っていて、是非被験者になってもらえませんか」と声をかけたり、他の研究室のドアを叩いて「被験者になってください」と頼んでみたり、あと何人かの先生に授業のあとに後輩たちに被験者になってくれないか頼んでみてもいいか聞いて、頼ませてもらったりとかしました。論理的な思考能力が以前より身についたことと、あと積極性が身についたと思います。(理系、男性)

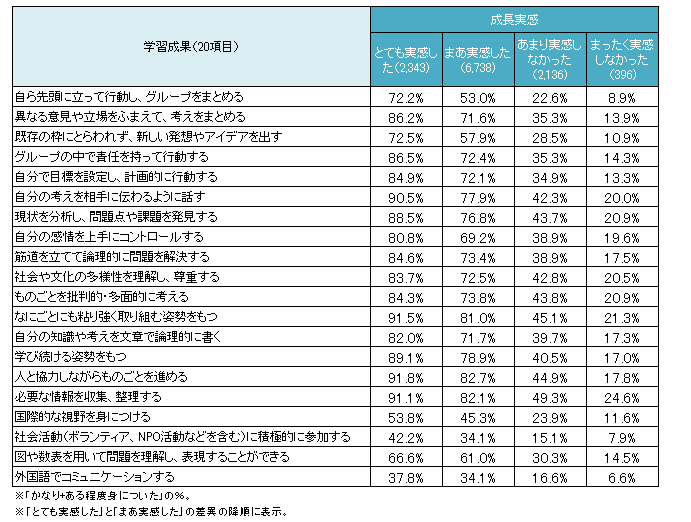

成長実感を主体性獲得の代理指標とし、汎用的能力、チームワーク・リーダーシップ、国際性、社会性をふまえて作成した学習成果を示す20項目の身につき度合い(「とても身についた+まあ身についた」の%)を、成長実感別「とても実感した(19.6%)」「まあ実感した(57.9%)」「あまり実感しなかった(18.9%)」「まったく実感しなかった(3.6%)」に算出した(図2)。今後の大学教育への示唆を導き出すためには、最近の事情が望ましいと考え、分析対象は23-34歳の11,613サンプルとする。

図2 成長実感別 学習成果

学習成果を示すいずれの項目においても、成長実感が大きいほど、身についたと回答した比率が大きくなっている。とくに、「まあ実感した」と「あまり実感しなかった」の間には、約20~40ポイントの大きな差がついており、さまざまな力が身についたという自己評価は、自分自身が成長したという実感に関連することがわかる。

また、成長実感の指標は、「まあ実感した(57.9%)」が約6割とボリュームゾーンになっている。そこで、「まあ実感した」から「とても実感した」への移行も、ひとつの課題であるととらえ、この2つの群の学習成果の差異にも注目し、図2を「とても実感」と「まあ実感」の差異の降順に表示した。差が大きく出たのは、グループをまとめリーダーシップを発揮する、既存の枠にとらわれず新しい発想を出す、といった、なかなか実践が難しいが大学教育が目指す重要な成果を示す項目や、計画的に行動する、相手にわかるように話すといった自らの行動の変化を示す項目である。一方で、情報処理や語学のような、技能スキルを示す項目は、比較的差が小さい。

この差異のみで断定はできないが、知る・分かるといった技能スキル向上にとどまらず、そこから一歩踏み込んで、自らの行動を変えたり、他者への影響力や既存の枠を超えた発想力まで身についたと実感できるかどうかが、学生のさらなる成長や、主体性の獲得に重要な要因なのではないかとの仮説を持った。

まとめ

アクティブ・ラーニング型の授業への参加率は上昇した。一方向の講義形式が多く、全体的に仕掛けに乏しかった一昔前の大学教育に比すれば、これは大いに評価すべき点である。しかし、形式の変容だけでは学生の主体性の涵養が不十分であり、内容が問われる段階にきている。その内容を考えるにあたり、先ほどの仮説「自らの行動を変えたり、他者への影響力や既存の枠を超えた発想力まで身についたと実感できるかどうかが、学生のさらなる成長や、主体性の獲得に重要な要因ではないか」に立つと、ここまでの深い経験を1つの授業で実現するのは現実的に難しく、複数の授業、ゼミ、研究室活動、あるいは正課外での活動も含めた、学生のあらゆる学習・生活での営みを想定する必要性を感じる。ヒアリング結果の記述からも、主体性とは定型の何かを与えて一様に育つ類のものではなく、学生の学習・生活両面でのさまざまな要素が絡み合って涵養される様が伺える。

よって後編では、引き続き「ふりかえり調査」を使い、さらにきめ細かに分析を進めてみたい。本稿で仮説としてみえてきた、成長ならびに主体性の獲得につながる学習成果の獲得のためには、どのような学びや環境が望ましいのか、学生のタイプに配慮しながら具体的な方策を探ってみたい。その上で、今後どのような観点で研究を進めていくかについて言及したい。

※「大学での学びと成長に関するふりかえり調査」の調査結果は、母集団の実際の構成比(性別)に合わせてデータに重み付けして集計を行った。ウェイト作成にあたっては、調査対象者が満18歳時点での全国の大学入学者数(文部科学省発表)より性別比を算出したものを利用した。そのため、文中や図で示したサンプル数・度数を用いて計算した結果と、表示した数値が合わない場合がある。

著者プロフィール

松本 留奈

まつもと るな

ベネッセ教育総合研究所 研究員

まつもと るな

ベネッセ教育総合研究所 研究員

民間シンクタンク、(株)ベネッセコーポレーションの営業部門を経た後、ベネッセ教育総合研究所に入所し、幼児分野における各種調査の設計・分析を担当。近年は高等教育領域を中心とした調査研究に従事している。学生の主体的な学修ならびに生涯学習支援の在り方に関心を持っている。