2016/08/30

第109回「一生学び続ける」を科学する⑧ 社会変化の中でのよりよい乳幼児の育ちと学びを科学する~「学びに向かう力」を育む家庭・園・社会の関わり方について~

主任研究員

高岡 純子

高岡 純子

0~2歳の乳幼児をもつ夫婦に「自分の子どもが生まれる前に、赤ちゃんに接した経験があるか」をたずねた調査がある(ベネッセ教育総合研究所「第2回 妊娠出産子育て基本調査」,2011)。接したことが「ある」と回答したのは約半数であった。2人にひとりは、赤ちゃんの実態をよく知らないままに親となり、自分の子どもを抱いて初めて知ることになる。そのような中で言葉が通じない赤ちゃんを育てる大変さ、子育てによるストレスの高さは想像に難くないだろう。

共働き世帯が増加する中、父親の子育てへの関わりは微増、地域で遊ぶ機会が減少

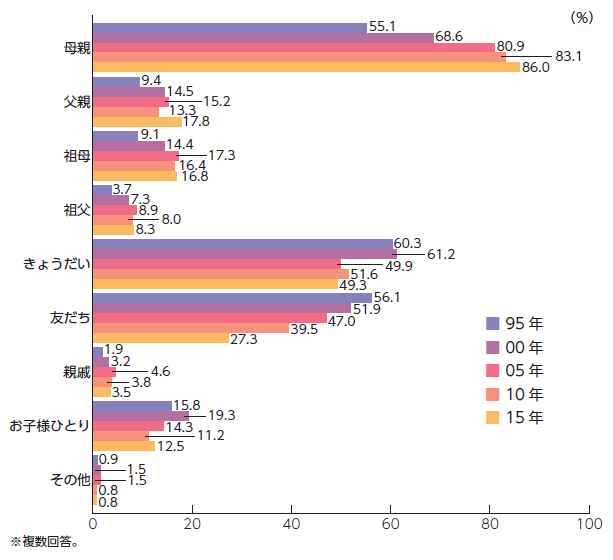

0~6歳の乳幼児の母親の平均年齢は、2015年で36.5歳である(ベネッセ教育総合研究所「第5回 幼児の生活アンケート」2015)。この年齢の人たちが生まれた年(1979年)の出生数は164.2万人であった。一方、2015年の出生数は100.8万人である。現在の乳幼児をもつ保護者たちは、急速に少子化が進んできた環境下で生まれ育ち、子育て経験の少ない中で子どもを育てている。子育てを取り巻く環境の変化にはどのような特徴があるのだろうか。ここ10年~20年にわたるベネッセ教育総研での調査を通して3点ポイントを紹介したい。1点目は子どもと母親の関わりが密になり、地域で友だちと遊ぶ機会が減少してきたことである。「平日、降園後に誰と一緒に遊んでいるか」という質問で、「母親」と回答した割合は、この20年間で55.1%から86.0%と約30ポイント増加し続けており、逆に「友だち」との関わりは56.1%から27.3%へ減少し続けていることがわかる(図1)。

この背景には、母親の就業率が上がったことによって、保育園児が増加したことや、預かり保育を実施する幼稚園が増えていること等があげられる。そのため、平日の降園後に地域で遊ぶ機会が減少し、園と家庭で過ごす時間が増えてきた。地域で子ども同士が触れ合う機会が減ったことで、園と家庭の役割がますます重要になってきているともいえるだろう。

図1:平日(幼稚園・保育園以外で)一緒に遊ぶ人(経年比較)

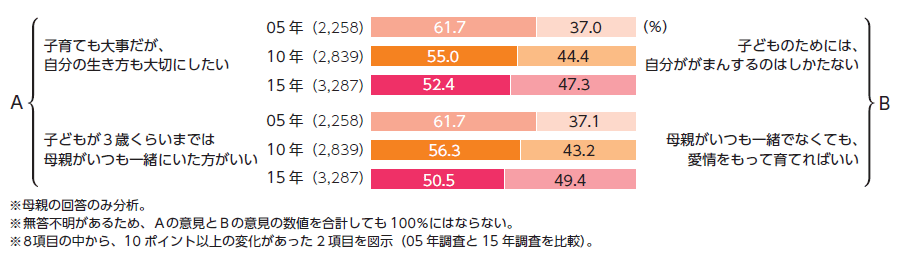

2点目は、親の価値観の変化である。母親の子育て観をたずねたところ(図2)、「子育ても大事だが、自分の生き方も大切にしたい」と「子どものためには自分ががまんするのはしかたない」を二者択一で選択する質問では、2010年では前者が6割を占めていたが、2015年には拮抗し、その他の質問でも同様の傾向が見られた。この背景には、共働きの増加など、親の生活スタイルの多様化が影響していると思われる。

図2:母親の子育て観(経年比較)

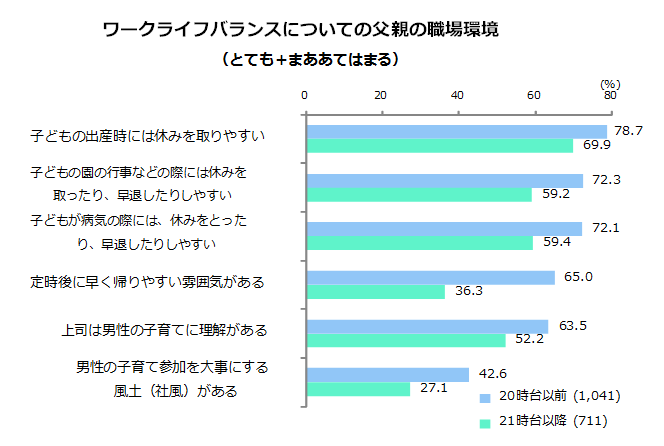

3点目は育児に対する父親の関わりである。父親自身の家事や子育てへの意欲はこの10年で増加しているにもかかわらず、父親の育児休業取得率は2.56%(2015年度)と微増であり、実際に家事や子育てに関わる割合もほとんど増えていない(ベネッセ教育総合研究所「第3回 乳幼児の父親についての調査」,2014)。その背景には、21時以降に帰宅する乳幼児の父親が約4割を占めており、帰宅時間が早まっていないことがあげられる。乳幼児の就寝時刻のピークは21時台であるため、平日に子どもとかかわることのできない父親が多いと思われる。子どもを持つ父親の帰宅時間には、「子どもが病気のときに早退しやすい」、「父親の子育てに理解のある上司の存在」など、職場の環境が大きく影響する。図3は父親の職場の環境についてたずねたものだが、今後、共働きの増加に伴い、家庭での育児における父親のかかわりはより求められていくと思われる。

以上のように、ここ10~20年で乳幼児を取り巻く環境の変化に会わせて、乳幼児の生活にも変化が見られる。懸念されるのは、乳幼児が地域で遊ぶ機会が減少していることだろう。地域という異年齢集団の中でのやりとりを通して、子どもは協調性や自己主張などさまざまなことを学ぶと思われる。もう1点は、子育てのもうひとりの担い手である父親の家事・子育ての関わりが微増にとどまっている点である。家族の形態が専業主婦世帯から共働き世帯へと変化していく中で、よりよいワークライフバランスがとれるような職場環境の整備、意識の醸成がますます重要となるだろう。

図3:ワークライフバランスについての父親の職場環境

乳幼児期の生活習慣の確立と「学びに向かう力」が、児童期以降の学ぶ姿勢を下支えする

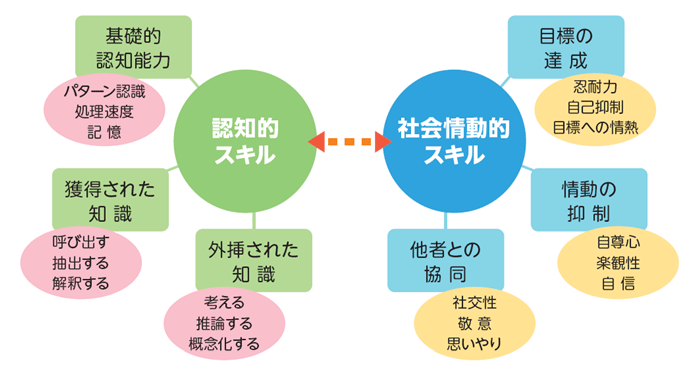

以上のような環境変化の中で、現在、乳幼児の育ちに大切なものとして注目されているのが「学びに向かう力」である。「学びに向かう力」は、「非認知的スキル」「社会情動的スキル」ともいわれるが、他者との協働や、感情や行動のコントロール、粘り強さなどを指す。文字・数・思考といった従来のテストで点数化が可能な認知的スキルとは異なるスキルであり、生涯にわたって成長・発達していくものであるが、乳幼児期の影響がもっとも大きいとされ、OECDでも研究が進められている。(OECD「家庭、学校、地域社会における社会情動的スキルの育成」,2015)。また、次期幼稚園教育要領や学習指導要領の検討においても「学びに向かう力」は育てるべき資質・能力の3つの柱のひとつとして取り上げられている。

図4:認知的スキル、社会情動的スキルのフレームワーク、OECD,2015

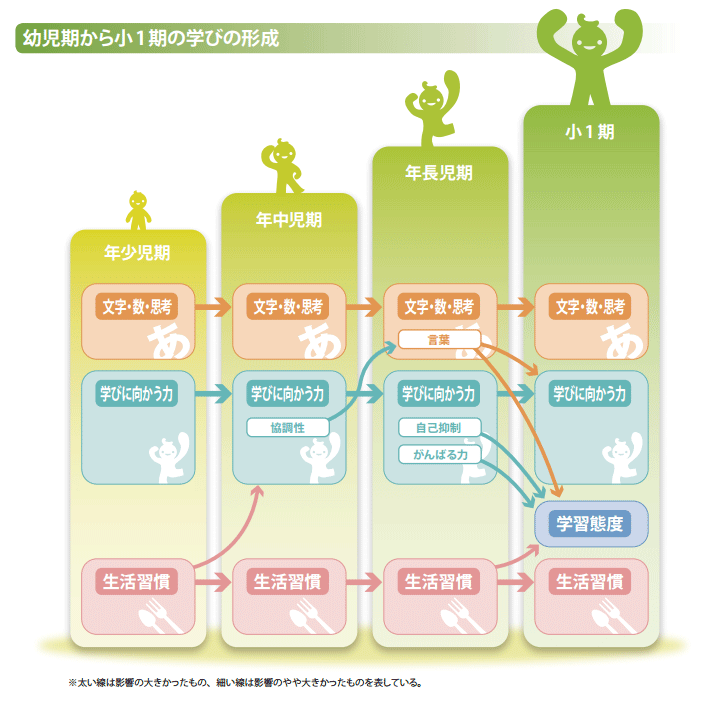

しかし「学びに向かう力」が乳幼児期にどのように身に付けられるものなのか、乳幼児期に身に付けた力が、児童期以降にどのようにつながっていくのかといった研究は、国内ではまだ非常に少ない。ベネッセ教育総合研究所では2011年より4年間にわたる縦断調査を実施して、幼児期から小学1年生にかけての「学びに向かう力」が育つプロセスを明らかにした(ベネッセ教育総合研究所「幼児期から小学1年生までの家庭教育調査」)。この調査では、幼児期から小学1年生にかけて、まず生活習慣の確立が大切であり、そして遊びを通して「学びに向かう力」を培うことが小学校以降の学習に求められるスキルや態度を育てていくという順序性が明らかになっている(図5)。

図5:幼児期から小1期の学びの形成

また、親の関わりも重要であることが見えてきた。親が子どものやりたい気持ちや意欲を支えたり、子どもが自分で考えられるように上手に促すほど、子どもの「学びに向かう力」が高まることも明らかになっている。これらは、「学びに向かう力」と家庭教育との関わりを見たものであるが、子どものもうひとつの生活環境である幼稚園や保育園での幼児教育・保育の場における「学びに向かう力」の育みもまた重要な課題である。(ベネッセ教育総合研究所「園での経験と幼児の成長に関する調査」)。

今後の課題は、エビデンスベーストで子どもの育つプロセスと家庭・園・地域の関わりを明らかにすること

このように幼児期に育てるべき「学びに向かう力」の重要性に対する認識が国内で高まる中、近年、国立教育政策研究所やいくつかの大学機関においても、乳幼児を専門とした研究センターが設置され、縦断研究が始まろうとしている。東京大学発達保育実践政策学センターとベネッセ教育総合研究所は、共同して0歳から18歳までの長期縦断研究を2017年度よりスタートさせる予定である(乳幼児の生活と育ち研究プロジェクト)。この研究では、「学びに向かう力」を含め、子どもが健やかに育つためのプロセスとは何かや、家族や園などの子育ての環境の望ましいありかたなどを明らかにする予定だ。また母親だけでなく、父親の子育てについても追跡調査を行う予定である。乳幼児期の育ちや保護者・園の先生方の関わり方が、児童期以降にどのような影響を及ぼすのかも明らかにする予定である。その知見は、子どもを支える保護者や幼児教育・保育に関わる先生方、小学校の先生方、行政に携わる方などに、よりよい子どもの育ちのために活用いただきたい。

今後、さらに少子化が進行し、各家庭の生活スタイルはますます変化するだろう。また、幼児期における「学びに向かう力」の重要性ととともに、現在検討されている次期幼稚園教育要領では、教育内容や教育活動において必要なリソースを、家庭や地域から活用し効果的に組み合わせていくことが検討されている。このような環境変化の中で、子どもの健やかな育ちを支えるための質の高い子育て・保育をどのように実現すべきか。次世代育成研究室では、家庭と園、地域が連携しながら子どもの育ちを共に支えていくために必要なエビデンスに基づく知見を、継続して発信することで、これからのよりよい子育て・保育環境の実現に貢献したいと考える。来週以降、これから取り組む調査研究について順次ご紹介していきたい。

著者プロフィール

高岡 純子

たかおか じゅんこ

ベネッセ教育総合研究所 主任研究員

たかおか じゅんこ

ベネッセ教育総合研究所 主任研究員

2006年より現職。乳幼児領域を中心に子ども、保護者、教師を対象とした意識や実態の調査研究、乳幼児とメディアの研究などを担当。これまで担当した主な調査は、「幼児の生活アンケート」、「乳幼児の父親についての調査」、「妊娠出産子育て基本調査」、「幼児期の家庭教育調査」、「乳幼児のメディア視聴に関する調査研究」など。文部科学省 「幼児教育に関する調査研究拠点の整備に向けた検討会議」委員(2015年度)、千代田区こども子育て会議委員(2014年~)など。