2017/11/20

【変わる地域、変わる教育】第3回 未来をつくる人と産業を地域へ 小川悠氏インタビュー(i.club編)

ベネッセ教育総合研究所が2015年に行った調査結果(※)から、「社会問題への関心を持ち、行動している(「自分にできることをしている」、「自分にできることを考える」)高校3年生ほど、より主体的に進路選択を行っている」という傾向があることがわかりました。新学習指導要領においては、「社会に開かれた教育課程」などによって、「主体的・対話的で深い学び」を実現することが最重要テーマの1つになっています。もし、学校(教員)が地域と協働して社会の問題に向き合えるようなカリキュラムをつくり実践すれば、生徒たちの主体性が高まり、深い学びを実現できる選択肢が増えることに他なりません。

※「高校生活と進路に関する調査」(ベネッセ教育総合研究所2015年)

しかし、そのすべてを求めるには、現在の学校は忙し過ぎる状況にあります。だからこそ、学校は閉じずに、地域や学外へ開く必要があるのだと思います。今回ご紹介するのは、「外の人」として学校個別のニーズに応えつつ、カリキュラムづくりや授業運営なども学校と協働しながら、地域のイノベーション人材教育を展開している実践例です。

BERD編集長 石坂 貴明

“地域社会×学び”を地域社会の外から支援する人たちがいる。第1・2回の記事でご紹介した大崎上島町(広島県)のように、その地域で生まれ育ったコーディネーターだからできることもある一方で、その地域の人ではないからこそ可能な「やり方」もある。第3回は、地域の「外の人」として複数地域の“地域社会×学び”に携わる、一般社団法人i.club(以下、i.club)代表理事の小川悠(おがわゆう)氏に話を伺った。

アイデア創造の“作法”との出会い

小川悠氏

「地域がイノベーションを起こすキッカケをつくりたい。」こんなミッションを掲げて、高校生たちに対するイノベーション教育と、未来に向けたアイデアの事業創出に努めるi.clubの活動の原点は、小川氏の高校・大学院時代の経験にある。

高校時代、小川氏にはアイデアを生み出すことに長けた友人がいた。なかなかよいアイデアが出せず苦しむ小川氏に、その友人は、「アイデアって空から降ってくるんだよ。君は降ってこないの?」と問いかけた。その言葉を聞いた小川氏は、「自分にはそもそもアイデアを生む才能がないのだ。」と痛感、アイデア創造とは一生無縁の生活を送っていくだろうと思ったそうだ。

そんな小川氏の転機となったのが、大学院進学後に出会った東京大学i.schoolへの参加だ。i.schoolは、東京大学内にイノベーション人材の育成を目的に学部・研究科横断で設立された教育プログラム。工学研究科で専門性を深める傍ら、i.schoolを受講したが、高校時代の体験から、アイデアの創造には後ろ向きだったという。しかし、「そもそも、アイデアの生み出し方を学んだことはないだろう? 学んだこともないのに、“できない”と決めつけてしまうのはとても格好が悪くないか。まずはやり方を学んで、実践してみたらどうか。」と講師に言われたことが、自分の姿勢を見直すきっかけとなった。

i.schoolでは、アイデア創造の“作法”を学んだ。「この“作法”を知っているのと、知らないのとでは、アイデアを生む苦しみが全く違う。」——それは、小川氏自身が身をもって感じたという。アイデアを生むことが苦手でかつては後ろ向きだった自分も、“作法”を学ぶことでアイデアを生み出せるようになった。また、アイデア創造と向き合うことにより、アイデアを生み出す際に必要な心構えと、アイデアを生み出す楽しさを知った。この経験が、アイデア創造の“作法”・心構え・楽しさを高校生に伝える、今のi.clubの活動に繋がっている。

東日本大震災がきっかけとなり地域の未来づくりへ

もう1つ、i.clubをはじめるきっかけとなったのが、2011年3月11日に発生した東日本大震災だ。「なにか東北の役に立つことをしたい!」という一心で東北地方に足を運び、復興のためのアイデア創造のワークショップを行った。しかしながら、ワークショップで出されたアイデアが実現に至ることはなく、小川氏はどことなく無力感にも苛まれたという。

そんなとき、ワークショップで出会った人たちの声が小川氏の頭に浮かんだ。それは、「これまでも若者の流出をなんとなく感じて心配していたけれど、震災が起きてますます心配だ。」と、気を揉む大人たちの声だ。その声から地元の若者に興味を持った小川氏は、地元の高校生たちがどう感じているのか、聞いてみることにした。「マクドナルドもスターバックスもない、そんな地元を早く出たい。」——それは地元の高校生たちの地元に対する率直な想いだった。「自分が携わることで双方の悩みをうまく解決できないか。」と頭を悩ませた小川氏のたどり着いた答えが、地域の高校生と大人が地域の未来づくりのために、協働してアイデア創造とその実践を行う仕組み作りだった。

高校生だけでなく、大人も一緒に

i.clubのコンセプトは、『地域の高校生にイノベーション教育を、地域の大人にイノベーションを。』である。「一般的に、“イノベーション”は“技術革新”という日本語に訳されます。しかし、イノベーションは技術革新だけとは限りません。そこでi.clubでは、 “未来をつくるアイデアを出すこと”と広く定義しています。」と小川氏は話す。

小川氏が行っている教育活動の大まかな流れはこうだ。まず、学校の授業や部活動の時間を使い、イノベーション教育プログラムとして、アイデア創造の“作法”を高校生に伝える。その“作法”とは、「①(地域の)いいね!さがしをする」「②(みつけた地域資源に対して、人々が持っている行動・習慣・価値観の)先入観をみつける」「③(人々の行動・習慣・価値観の)起こしたい変化を考える」「④(起こしたい変化を実現するためのアイデアを)類似思考で発想する」「⑤(人々の行動・習慣・価値観の)変化の場面を確かめる」だ。

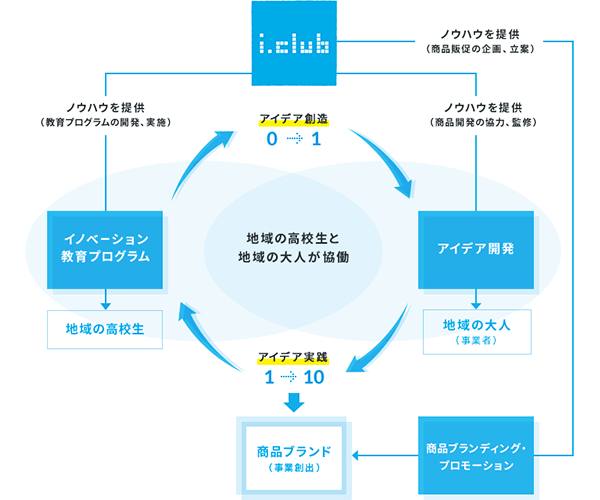

“作法”を学んだ高校生は、プロジェクトとして自分たちが住む地域の特性を生かした事業や商品のアイデアを考える。アイデアが生まれはじめると、大人もプロジェクトに巻き込み、商品化など事業に結びつけるための準備を協働して行う。高校生のアイデアを最終的には事業化すること、事業化に向けた動きのなかで地域の大人の気持ちにも変化を起こすこと、が小川氏の狙いだ。

地域が「イノベーション」を起こすキッカケをつくる仕組み(出典:小川氏説明資料)

このイノベーション教育プログラムは、さまざまな地域で転用可能だろう。「自分は専門が工学系だったということもあり、汎用性のあるモデル作りにも興味がありました。i.clubの活動においても、一地域だけでなく、複数地域で転用してもらえるようなモデルを構築することで、イノベーション教育プログラムを他地域に広がりやすくすることが大事だと考えています。」と小川氏は語る。

5地域で展開するイノベーション教育

活動を開始した2012年から現在まで、全国5地域でイノベーション教育を実施してきたi.club。地域資源を生かした商品やサービスの開発プロジェクトは、延べ20を超える。

i.clubの活動地域(出典:小川氏説明資料)

各地域でなぜイノベーション教育が導入されるようになったのか、その背景や運営形態は地域によってさまざまだ。

立ち上げ当初からi.clubの活動が続く宮城県気仙沼市では、震災復興がきっかけだった。2012年当初は、市内にある公立高校3校横断型の課外活動として発足。2015年以降は、そのうちの1校である気仙沼向洋高校産業経済科で、2年次の通年授業として、カリキュラムに組み込む形で運営している。

福島県耶麻郡に位置する西会津町では、町が活動資金を負担する。地元の産業創出・人材育成が目的だ。町唯一の公立高校である西会津高校で、「西高魅力発信隊」の名を冠する部活動がプロジェクトに携わる。

西会津町と同じく、2015年から現在に至るまで活動が続く茨城県水戸市の私立高校では、教育の魅力化を目的として導入を決めた。2年間における部活動の教育効果が評価され、3年目となる2017年度からは、「地域デザイン」という名のもと、通年授業としてカリキュラムに取り入れられている。活動実績のある地域が全国で増えていくなか、今後はこのイノベーション教育プログラムを点ではなく、高校生同士の交流を通じた学びの深化や、地域間でのノウハウの共有など、面として広げていくことに力を入れていきたいと、小川氏は話す。

組織を超えた連携が鍵

i.clubの活動には、高校に加え、複数の地元事業者が参画することが一般的だ。しかし、「実はこの、組織を超えた連携が一番難しいんです。学校側も事業者側もそれぞれ強みを持っていて、連携することで新しい価値を創出する可能性を秘めているのですが、何かしら動機がないとなかなか連携には至らない。それをどううまく繋ぐかが、今私たちの担う最も大きな役割なんです。」と小川氏は話す。

一言に“連携”といっても、そのパターンはいくつか考えられる。

i.clubが携わったプロジェクト例

(出典:i.clubホームページ、編集部にて再編)

(出典:i.clubホームページ、編集部にて再編)

たとえば、1つの事業者のみと活動を行い、関係を深めていくパターン。ステークホルダーは少ないほど関係者が共通認識を持ちやすいし、高校側の人事異動を考慮すると、一事業者と定型的に活動する方が、継続性も担保しやすい。しかし、「中立的であるべき地元の高校が、特定の地元企業とのみ深い関係を築いていくことが望ましいのか。」——この問いが小川氏を悩ませる。次に考えられるのが、地元の商工会議所や協議会に間に入ってもらい、高校と複数事業者を都度繋いでもらうパターン。地元高校としての中立性は保ちやすいが、高校・商工会議所・協議会いずれも人事異動が避けられないことを考えると、継続性を担保することが非常に難しいと想定される。

小川氏の理想は、「高校と事業者のネットワーク作りを専門に支援する組織を設けること」だという。今はi.clubが担っている、第三者として高校と複数事業者を束ねるコーディネーターの役割は、各地で必要とされているのではないかと小川氏は感じている。

活動を持続可能なものにするための仕組み作り

先に触れた“複数地域で転用できるモデル”に加えて、小川氏が重要視するのが、“i.club無しでも活動が続く仕組み”だ。「どの地域も、i.clubがずっと活動を支援できるわけではありません。そのことは、高校の先生方にも、地域にも、最初にお伝えします。だからこそ私たちは、アイデア創造のプロセスを可視化したり、シラバスという形で一年間の動き方を示したり、といった仕組み作りにも力を入れているのです。」と話す。

高校の通年授業として取り入れることは、継続性を担保する有効な方法の1つだという。通年授業としてカリキュラムに組み込まれると、教員の異動があったとしても、毎年授業を開講する前提条件が整っていることになる。すると、自動的に地元事業者との連携が必要となるため、組織を超えた連携も続いていく。

すでに通年授業として設定されている気仙沼向洋高校では、授業を担当するi.clubのディレクター1名に加え、教員2名が毎回の授業に同席する。2名の教員に同席を促すのは、仮に人事異動があったとしても、授業を経験した教員が少なくとも1名は学校に残ると考えての対策だ。翌年以降は教員が授業を運営できるよう、教員研修の意味も含めて、今はi.clubのディレクターと共に授業を行っている。

学生生活や進路選択に表れてきた、高校生たちの変化

現時点では、高校生の成長や学習効果を定量的に可視化するまでには至っておらず、これはi.clubの今後の課題だ。しかし、アンケートや活動に取り組む姿勢、高校卒業時の進路選択といった随所で、高校生たちの変化が垣間見られるという。

高校生に配布するアンケートでよくあるのが、「人前で話すことが怖くなくなった」「自分の意見を言えるようになった」という回答だ。チームで議論しながらアイデアを出し、意見をまとめていく作業が多いため、おのずと発言の機会が増えるのだろう。また、地域の事業者とのやりとりがあることで、高校生たちの取り組みに対しての当事者意識も強まり、「発表に向けて、放課後自主的に集まってより良いものを作ろうとしている高校生たちの姿を見ると、すごく感動するんですよ。」と、小川氏は笑顔で話す。商品完成後の販売会に足を運び、子どもの頑張る姿を見た保護者からも、笑顔が溢れるという。

卒業後、地元企業に就職した高校生(当時)

活動に携わった高校生の進路選択にも、変化が生まれはじめている。もともと、地元の中小企業への就職は、消去法で残った最後の選択肢として選ぶ高校生も少なくなかったが、ある生徒は、プロジェクトで協働した地元企業に惹かれ、高校卒業後にその企業へ就職した。プロジェクトを経てその企業のことをよく理解している高校生が「ここで働きたい」と選んでくれたことは、企業としても嬉しいし、翌年以降の活動に対する企業のモチベーションも上がるだろう。

高校生たちのなかには、高校卒業後は地元を離れ、大学進学を志す高校生もいる。しかし、「地元を出ること」が多くの高校生の進学目的となっていたかつてとは異なり、「将来、地元に貢献するために学ぶ」ことを目的とする高校生が増えつつあるのだという。少しずつ、しかし着実に、高校生たちに変化が生まれている。

複数地域で「外の人」として活動する強みと苦悩

「第三者として高校と地元事業者の間に入り、地域の産業育成と人材育成の両面に寄与する。複数地域で『外の人』として活動することで得られる、客観的な視点や各地域からの知見は、自分たちの強みになっている。」と語る小川氏。特に、「地元をなんとかしたい!」「ものづくりについて教えたいが、何をどうしてよいか分からない」と考える高校教員にとって、小川氏の存在やi.clubの“作法”は拠りどころとなっている。こうした教員がいる学校での活動は、理解や協力が得られやすいため、小川氏自身も連携が取りやすいという。

しかし、地縁のない地方都市で外部人材として活動するのには苦労を伴うのも事実。訪問機会が限られているがゆえにその不満が見えないところで膨れ上がるケースもあったそうだ。

各地域の訪問機会が限られていることは、活動に携わる高校生の学びを最大化しづらいという問題もはらむ。「もっと頻繁に来てくれれば、子どもたちが伸びるチャンスをそれだけ多く提供できるのに…。」という教員や、「小川さんは、今日も来ないんですか?」という高校生の声を聞いたりすると、複雑な気持ちになるという。

社会に開かれた学校教育を実現するために

小川氏がさまざまな壁を乗り越えながら、活動を続ける原動力は、地域で「イノベーション教育プログラム」を実践したいという強い思いだ。そして、i.clubの活動を通じて高校と関わるなかで、痛切に感じているのが「学校が社会に開かれる必要性」だ。

その理由の1つは、社会が急速に変化しており、その流れに学校教員がついていきづらいという現状がある。社会の変化に教員はもっと敏感になるべきだという意見もあるが、こうした社会についていくことを教員に求めても限界がある、というのが小川氏の意見だ。「学校の外には、社会の変化に対応することに長けた人もいるのだから、そうした外部の人間にもっともっと頼ればいいんじゃないかと思うんです。」

「教育に対する地域の無関心も一因であったりしないでしょうか。昔は、知識や技術を持った人を“先生”として慕って、学校へ教えを乞いに行っていたと思います。それがいつの時代からか気付いたら、学校は子どもを預ける場所と考える人が増え、それが教員に過剰な期待をする状況を生んでしまっているような気がします。」とも話す。学校教育が社会に開かれていく過程で、地域住民がより教育に関心を持つことも望まれる。

今後の学校は、コミュニティ形成やチームでの共同作業をする場として、役割が拡張していくと考える小川氏。社会に開かれた学校が実現すると、そこで学び、活躍するメンバーは、生徒だけではなくなるだろう。今i.clubで行っている活動は、「そうした多世代協働の環境ができた時に、より効率的に、そしてより効果的に、協働を進めるための礎にしたい。」と語る。

次回は、i.club立ち上げ当初から活動が継続されている宮城県気仙沼市を訪問し、実際活動に携わってきた人々の様子や想いをお届けする予定だ。

小川悠氏 プロフィール

一般社団法人i.club代表理事。1988年横浜生まれ。2013年東京大学工学系研究科修士課程修了。東日本大震災をきっかけに、誰もが未来をつくるアイデアを出せる教育(イノベーション教育)の提供が地域の中等教育には不可欠と考え、その教育と産業創出を掛け合わせた仕組みづくりを目指す(一社)i.clubを立ち上げる。自身も修了した東京大学i.schoolでは2017年まで教職員として携わるなど、高等教育におけるイノベーション教育の普及にも従事する。

Editor's eye

第1回、第2回で紹介した大崎上島の事例では、“オリジナルの学び”がつくられるプロセスに焦点をあてた。一方でi.clubは、各地域でオリジナルの学びが構築されていく余地は残しつつも、まずは複数地域で多面的に展開できるための“モデル”や“仕組み”作りのプロセスに重きを置いている点が特徴的だ。

一見、性質が異なるようにも思える2つの事例だが、共通点も少なくない。「人前でも恐れず発表できるようになった」「自分の意見をはっきり述べられるようになった」という生徒の成長は、双方ともこれまでの活動を経て見えてきた定性的な成果として挙げている。これは、中教審初等中等教育分科会教育課程部会で新学習指導要領等に向けた審議のまとめとして明文化されている、『子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ、自己の考えを広げ深める「対話的な学び」』が行われ、「表現力」や「思考力」が身につきはじめていることの表れではないだろうか。体系的な評価に向けた具体的な成果指標の策定は、双方が今後の課題として述べている。

“地域社会×学び”と一口にいっても、さまざまなアプローチや方法がある。しかし、複数の事例を横断的にみていくと、そこで得られる成果や今後の課題には共通点も多いと感じた。特に、課題として挙げられている成果指標の策定は、組織を超えて多種多様な人々が関わる“地域社会×学び”だからこそ、客観的に評価し、継続的な活動への納得感を得るために、欠かせないものだと認識されているのではないだろうか。少しずつ形になりつつある“地域社会×学び”を継続させようとする強い想いは、どの地域も同じだ。

【企画制作協力】(株)エデュテイメントプラネット 高藤さおり、柳田善弘、山藤諭子