2015/09/03

子どもをよく見て、子どもの話をよく聞いて、一手間かけて発見を促す 社会福祉法人 東香会 しぜんの国保育園

世界的に幼児期教育の重要性が見直され、ますます多様になる子どもたちの学び。自然環境を生かして心身を育むことや、芸術を介在することで自分の意思を豊かに表現するような保育も注目されている。

習い事としてではなく、日々の生活の中で自然や芸術などの要素を組み込むと、学びはどのようなかたちになるのだろうか。子どもの成長を中心に置きながらも、そこに関わる大人たちのQOLも高まるような学びの場から見えてくるものはなんだろうか。

(BERD編集長・石坂 貴明)

しぜんの国保育園

「small village」と表示された白壁の外観。

白い扉を開けてエントランスへ

「small village」と表示された白壁の外観。

白い扉を開けてエントランスへ

今回、園舎自体がグッドデザイン賞を受賞し、クリエイターとの連携など個性的な保育で注目を集める、東京都町田市の「しぜんの国保育園」を訪ねた。

在園していない親子も自由に立ち寄り交流できる認可保育園

扉をあけるとカウンターのあるエントランスが広がる

東京郊外の町田駅からバスで西に約20分、住宅街の中に1000坪もの緑豊かな里山に隣接する保育園が見えてくる。1630年(寛永6年)から続く歴史ある禅寺の敷地の一部にある同保育園は、社会福祉法人東香会が1979年(昭和54年)に第一号の幼児施設として開園した。

園長の齋藤紘良先生

園の子育てひろば担当の齋藤美和先生

同園は2014年4月に、ヨーロッパの街を彷彿させる白い園舎に新しく生まれ変わった。外観だけでは保育園ではなくまるでお洒落なカフェのような扉とエントランスの造りになっている。

このエントランスに入ると、保護者も仕事の顔から、お父さん、お母さんの顔に切り替えることができるように配慮されている。

今回は、美しいリビングのような心地よい空間の「子育てひろば」で、園長の齋藤紘良先生と、園の子育てひろば担当の齋藤美和先生にお話を伺った。

「町田市では、*子育てひろば事業を『マイ保育園事業』と名付けて、在宅で乳幼児を育てるお母さんが、情報を受け取ったり、気軽に育児相談をしたり、発育状況を測定したり、講座やイベントに参加するサービスを受けられるようにしています」と齋藤美和先生が説明してくれた。

*子育てひろば事業とは、厚生労働省による子育て家庭の孤立化を防ぐための取り組み。歩いていける身近な場所に親子で集まって相談や交流ができる子育て支援拠点を作ることで、子育て家庭を地域で支える役割を果たしている。

在宅で育児中のお母さんたちが

育児相談などで気軽に訪れる相談室

育児相談などで気軽に訪れる相談室

窓から見える園庭にはアート作品にも見える緑の築山があり、訪ねた日には、この築山をつくったガーデナーが、小さなショベルカーを操って園庭の一部を改造していた。園庭のどこにどう手を加えるとよくなるのか、園長や保育士などスタッフが子どもたちの遊ぶ様子をみて相談しながら決めているという。

園舎からスロープでつながる園庭の中央には

廃墟をイメージした築山がある

廃墟をイメージした築山がある

園庭にある屋根付きの休憩スペースのベンチの横には本棚があり、さまざまな本が並んでいた。これは、園児たちが外遊び中に草花や昆虫などを見つけたり、お話を想像したとき、すぐに図鑑や絵本を手に取れるようにするためだ。園内には、そのような子どもの発見や発想を大切にするさまざまな工夫が随所に見られる。

子どもだけでなく、大人も一緒に楽しめることが子どもの幸せにつながる

園内には、いたるところに保育理念である「いきいき」と書かれた紙が貼られている。

「いきいき」の例えを、目の前にある一輪差しの花を手にして、齋藤紘良先生はこう話してくれた。

「例えば、この花を子どもたちの前に単に置くだけでなく、どんなことを促せばいきいきと見るかを考えて差し出すことが大事だと思うのです。花を見せるときに『ほら、昨日は咲いてなかったお花が咲いたよ』と添えるだけで、子どもにとってもつぼみだったものがパッと開いたという感動を呼び、子どもたちも花に対していきいきとした目線を送れますよね。そういったひと手間かけることで、いきいきするきっかけをたくさん増やしていけるのではないかと考えています。」

また、「すべては子ども中心に」という園の方針についても語ってくれた。「子どもが望むものをなんでも出しましょう、ということではありません。何かを考えるときに、子どもを真ん中において、子どもにとってどうなのか、という視点で考えるということです。」

齋藤紘良先生は、5代目の園長であると同時に作曲家でもある。音楽家兼保育者として保育の現場に入るようになった。当初は、さまざまな保育アプローチの専門書などを読みながら、子どもたちへの対応をどうすればいいか悩んだ時期もあったというが、自身の幼少期の記憶をさかのぼって自分の中に深く入り、子ども時代の自分との対話の中から答えを導き出したという。

齋藤紘良先生はチルドレンミュージックバンドCOINNの歌とチェロを担当している

「自分の記憶をたどると、0歳か1歳のときの音やぬくもりがよみがえるのですが、その記憶の情景とあとから調べた当時の状況を照らすとほぼぴったり合うので、その当時の記憶に間違いないと思います。2歳の頃に相手の気持ちを汲み取ろうとしていたことも思い出しました。

だからこそ2歳の子にどう声かけすべきか、どう伝わっているかが想像できるのです。」齋藤紘良先生はこの経験から、0歳児からの保育園の環境や保育者の関わりの重要性に確信を持ったという。

「単に学術的な保育手法を取り入れるだけでは、うまくできなかったり、すぐに挫折してしまう可能性もありますよね。でも、保育者自身が思い描く保育に確信が持てれば、その実現するための道具としてすべての保育的手法を取り入れることができるのだと思います」と話す。

「食育」「自然」「芸術」を柱に、子どもたちの強く生きる力を育む

同園では、さまざまな取り組みを行っているが、特に「食育」「自然」「芸術」の3つを柱として掲げている。

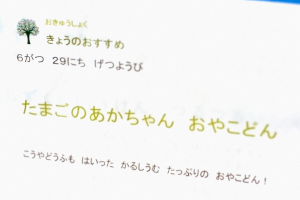

この日の給食メニューは

「たまごのあかちゃん おやこどん」

子どもたちの創造の世界が広がる

「たまごのあかちゃん おやこどん」

子どもたちの創造の世界が広がる

「『すべてが子ども中心』というところから始まっています。まず子どもたちにどう育って欲しいのか、という大人の願いなのですが、その願いがどこにあるのかを明確にする必要があると思うのです。

いろいろな園がいろいろな方針を掲げていますが、私自身も含めてこの園では、子どもに強く生きてほしいなと願っています。その強く生きるというのは、『体も強く』かもしれません。『心も強く』かもしれません。どのような状況でも力強くその子の人生が全うされるということを望んでいます。

ですからその強く生きるということにちなんだ保育というのは、どういったものが挙げられるのかという話し合いを行い、数多の中から『食育』と『自然』と『芸術』、この3つをまずやっていきましょうということになりました。この3つは強く生きるにあたって欠かせないものだなと私たちの園では考えています。」

「食育」は、給食の食べ残しを減らす取り組みから始めた。食べることは子どもの身体をつくる一番の要素であることから、30年前の開園当初、まだ世間で「食育」という概念が広がる前から力を入れている。

園長も園児もみんなホールに集まり

「物語メニュー」の給食をいただく

「物語メニュー」の給食をいただく

「食べたくないものを無理矢理食べさせるのではなく、食べものへの興味や関心を高めて自発的に食べられるよう、ひと手間かけたり、ネーミングを工夫することで子どもたちの食の世界観を広げる『物語メニュー』に取り組んでいます。例えば、カレーライスにカボチャを乗せれば『シンデレラカレー』、カブ入りのご飯は『おおきなカブご飯』となる。そんな小さな工夫で、カボチャやカブを食べられるようになる子がいます。

ただ絵本から引っ張ってくるだけではなく、日常の中にも物語は潜んでいるということを職員は意識するようにしています。例えば自分で植えた何かが育っていく、それだけで子どもにとってはかけがえのない物語なんですね。そして子どもたち一人ひとりがそれぞれの食べものへの向き合い方を持てる、その余地を作ることが物語メニューの醍醐味だと思っています」と齋藤紘良先生は言う。

給食室のガラス窓の下には、子どもの目線の高さに食に関する絵本が並ぶ

シンデレラカレーやそらまめくんサラダなど園の物語メニューのレシピが紹介されている

園の敷地や畑から、自分の手で採ったタケノコやジャガイモが入ったご飯も豊かなストーリーのある献立となる。子どもの気持ちや物語の場面を想像しながら、管理栄養士たちが素材にあわせてレシピやメニュー名を考えていく。この「物語メニュー」は話題を呼び、既にレシピ本が2冊も出版されている。

「ひと手間をかけることで、物語が生まれてくる。そういったことを子どもたちとともに体験、学んでいくのが大事だなと思っています。」

続いて「自然」についても齋藤紘良先生にお話しを伺った。「私たちが生まれてから死ぬまでの間、自然に関わらないということは有り得ません。例えばブランコであれば、いろいろな乗り方を試しているなかで、重力を感じるかもしれません。木登りということに関していえば、木の肌触りですとか、枝の生え方、そこに自分でどう足を掛けるべきかを考える。昨日あった枝が折れているかもしれない。でもそれは故障などではなく自然界で起きていることなんですよね。」

「自然というのは予想不可能ですし、コントロールできません。そういった存在に気付くというのは、とても大きなことが潜んでいると思うのです」という。頭の中に思い描いたことがすべて実現できるとは限らないことを理解し、自分ではコントロールできない外部からの影響をどう生かしていけるかも、生きる上ではとても重要であり、それが強く生きる力にも繋がっているという考えだ。

3つ目の「芸術」については「人生を楽しくするための一番大きな要素」として位置付けている。子どもたちから湧き上がったことを取り入れて展開したり、保育者から一つきっかけを与えて子どもたちが広げていく環境を整えることをめざしているそうだ。

0歳児の部屋。

小さなアトリエスペースもある

小さなアトリエスペースもある

「芸術というのは表現ということにも繋がってきますけれども、表現というのは何も絵を描くとか、歌を歌うというそういったことだけではなく、字を書いたり、こうやってお話をするということも表現の一つです。表現はいろいろありますが、その工程は、これもまた人生の中で大切なことですね。ただ単に受け取っているだけでは欲求として満たされない。しかし出すだけでも満たされない。中に入れて外に出すという、この循環を常にやっていくのが生きていく上で大切だと思うのです。」

建築の部屋は、レゴも組み立てるが、

ツリーハウスも誕生してしまう創造的な部屋

ツリーハウスも誕生してしまう創造的な部屋

園ではこのインプットとアウトプットの循環に関わる能力は生まれつき備わっているものと考え、0歳児の部屋も『アトリエ』と名付けている。そこは大人自身が、0歳児が新しいものに触れる場所だと意識するためのスペースでもあるそうだ。

「芸術といっても特別な能力をつけてもらいたいのではなく、表現の方法ですから、誰にでもできることだと考えています。」齋藤紘良先生は、芸術は何も特別なことではなく、生活の中のさまざまな行為にあるという。「歌を歌うことも音を聞くことも音楽につながるし、文字を書いたり読み聞かせをしたりは文学の世界につながるのだと思います。ごっこ遊びは演劇に、レゴやプラレール、砂遊びをすることは建築につながるかもしれません。」大人が思い描く芸術の要素がすべて遊びに備わっているのだそうだ。

音楽室にも、子どもたちが自由に描いた絵が飾られている

「子どもが絵を描いているとき、『もっとこうしたほうがいい』などのアドバイスはしなくていいんです。大人がそばで見ていれば、子どもから『これは何々を描いたんだよ』とか『昨日見た何々なんだよ』と話してきますから、『そうか、この絵はそういうことだったんだね』『そうか、あの時はお父さん横で寝ちゃってたなあ』といった対話をすることで、子どもはこの絵を描いた自分が認められたと自信を持つことができ、親と共有する時間の快感も得られます。それだけで十分です。うまく描くことは、その後の人生で子ども自身がやればいいことなんです。」芸術とは何かをうまくすることではなく、人生を楽しくするものであるという考えが伝わってくるお話しだ。

対話を重ねること、そして大人が子どもに本気の対話をすることが重要

齋藤紘良先生は、芸術に限らず子どもとの関わり方について、この「対話」が重要だと話してくれた。

「子どもとの関わり方について、間違うことはあるでしょう。親も保育者も菩薩ではありませんから。ただ、関わり方は間違っていいけれど、"本気であったか"は振り返る必要があると思います。よく街中で、子どもに向かって『危ない、走らない、止まりなさい』と言う親の声を耳にしますよね。ですが、だいたいが言ったきりなんですよ。自分から行かない。それでも子どもが行ってしまったときに、自分は止めたけれども子どもが言うことを聞かなかった、というそぶりを見せる。これはちょっと、子どもとの関わり方としては希薄ではないかと。

本気で止めたいなら全力で止めるくらいの覚悟が必要だと思います。スタイルとして怒るというのは、これほど無意味なものはないと思います。適切な対応をするには普段からその子にとってどこまでが限界かを大人がよく理解しておくことが必要で、マニュアルでの対応のようにはいきません。普段から対話をしながら、親は自分の子どもが、信号や車の音をどのくらい理解しているか、ちょっとした質問を投げかけ、返って来る言葉でキャッチする。その繰り返ししかありません。保育園でもまったく一緒で、ここから一歩先を見せるにはどうするか、子どもたちとの対話の中から生まれてくるものだと考えています。」

子どもとの対話の中からしかわからないこと、また対話の中からしか生まれてこない関係性もあるのだ。

保育園を多様な人や物が集まる「小さな村」と考える

同園の新園舎は「スモールビレッジ」と命名されている。延べ床面積420坪、緩やかなスロープがカーブしながら園内や園庭をつなぎ、街並に小さな家々が点在するように部屋がある。文字どおりさまざまな人が住む「小さな村」として、旅人がやってきたり、お祭りがあったり、小動物がいたり、色々なことが起こる生活の場のまん中に子どもがいるイメージで設計された。

この小さな村で、子どもも大人も一人ひとりの個性を大切にする保育を実践している。

部屋にはそれぞれコンセプトがある

前述したように、同園では大人も子どもも楽しめる居心地のいい空間であることを重視している。その中の1つである「声のボリュームを決める」という工夫についても話してくれた。

「子どもたちは何かを表現しようと外側に向かってエネルギーを発散して大きな声になるときもありますが、それとは対照的に、内側に向かってエネルギーを集中させて声を出さず、静かになっているときもあります。その静かな状態のときに大きな声や音によってその子の集中力を遮断してしまわないように、声のボリュームを決め、場面ごとに調整しています。

集中している時は0や1のボリュームにしましょうと。近くの人と話すときは2、危険を知らせるときには5のボリュームで、と決めておくのです。」この声のボリュームのイラストは、園内の各部屋の子どもの目線の高さに貼って子どもたちが常に意識できるようにしている。

図書室の筒型の大きな本棚のなかは、

静かに落ち着ける空間となっている

静かに落ち着ける空間となっている

お昼寝の時間には、みんなと寝るのが苦手な子、なかなか寝付けない子もいるが、静かに我慢していなくてはならない。そんな子どもは、声のボリュームを0か1に落とす図書室で保育士と過ごすのだという。図書室にはかくれんぼもできるような筒型の大きな本棚があり、静かに落ち着ける空間となっている。そこで保育士と静かに話しながら寝付くことができる。図書室には興奮してしまった子がクールダウンするためにもやって来る。

大人や子どもの過ごしやすさにとって、声のボリューム調整が重要であることがよくわかる。

100個の可能性を見つけられなくても、100個の可能性があることを信じて探していく

園内のアトリエには、制作中のお面の作品がたくさん並んでいた。

この作品づくりにつながるきっかけとなったお話を齋藤紘良先生に伺った。

最近のアトリエで子どもたちのブームになっているお面づくり。種類も表情もさまざま。

「ものすごく物静かで自分からはなかなか一歩踏み出せない子がいるのですが、その子は鬼が怖いけれども鬼のことがどうしても頭から離れないので、鬼の絵ばかり描いていました。普通であれば『鬼なんて描いて』と言われるかもしれませんし、あるいは動物園に行ったのだから動物を描きましょうと言われるかもしれません。でも、ここの職員たちはそれをすごくいいと思って、とことん鬼の絵を描かせてあげました。

その子が2歳のころです。その後もどうしても頭から鬼が離れず、3歳になって4歳になっても描き続ける。5歳になって、それでも描き続ける。そしたら、周りの子たちにも興味が広がって描き始めたんです。それをまた職員がさらに盛り上げていって、そこからはお面作りに移って、他の子たちも鬼や人の表情に関心を寄せるようになっていきました。

そうすると寡黙に描いていた子が、先生や友達の様子を見て、どんどん自分の能力に気付いて、それが認められたという安心感を得て、そこから自発的にいろんな活動につながるようになりました。」

周りの大人がその子の能力を認めてあげて、常にその子が思いを込められる時間を作ってあげる。園ではこのように、カリキュラムを決めて縛られてしまわないよう、子どもたちから自発的にわきあがる発想や関係性を大切にしている。

「そういった可能性がいくつも存在しています。それが100個あったとして、すべてを大人が見つけるのは不可能かもしれません。でも100個あることを信じて、大人は探していくべきじゃないかと思います。」

保育者として、大人として、子どもに対する責任を齋藤紘良先生はそう話す。

子どもと関わる大人はみな保育者

同園では、保育士だけでなく、事務職員も送迎バス運転手も給食をつくる栄養士も、全職員が保育者であると位置づけており、職員たちが持つ特技や得意分野こそ、子どもにとって刺激的で役立つ保育教材であるという考え方を実践に落とし込んでいる。

園の廊下には、職員全員の得意なことや自己紹介、プロフィールが貼り出されている。職員全員の個性を活かす取り組み「大人の部活動」について、齋藤紘良先生に説明してもらった。

「部活動は6つあります。建築部、美術部、環境部、音楽・演劇部、身体部、園の庭部、いずれかに全職員が所属するので、一つの部で約6人が協力し合いながら、毎月のテーマを決めてクラスに入り、子どもたちのプログラムを企画、実施します。ですから月に6回は部活ワークショップが開催されます。以前、建築部ではツリーハウスの製作を、設計から発泡スチロールの模型づくりも含めて子どもたちと行いました。」

環境部のワークショップでは給食担当の職員が0~1歳児の前で生きた魚の解体したこともあったそうだ。乳幼児でもすごく興味深く見ていて、その後に絵を描くと、魚の形になっていたそう。その様子を撮ったビデオを保護者にも見てもらうことで、子どもの表情やそこから生まれるものなど、子どもへの理解を深めるきっかけにもなったという。

また、子どもたちにとってよいことだと思えることであれば、保護者からの意見も柔軟に取り入れているという。「うちは基本的に運動会では競争をさせないのですが、それは競争でなく協力をしようということだと説明しています。でも、ある保護者の方から『普通の運動会のようにかけっこをしてほしい』と要望をいただいたので、『普通の運動会とは何か、うちの園らしい運動会とは何か』を職員たちと検討して、里山の木の周りをクラスリレーで走ることにしました。これが子どもたちにも保護者にも好評でした。」

関わる人が多くなると手間も増えるが、面倒なことも楽しめるように

職員室は外部クリエイターがデスクを並べるシェアオフィスにもなっている

同園には保育士たちとデスクを並べる「シェアオフィス」がある。現在はアーティストの東山佳永(とおやまかえ)先生、美術大学で講師もしている図案作家の有田昌史(ありたまさふみ)先生が、子どもたちと触れ合いながら、自らの仕事にも取り組んでいる。訪問した日は、ホールで東山先生が、子どもたちにダンスのワークショップを開いていた。

齋藤美和先生はこう話す。「インターンを受け入れたり、建築士がワークショップをしたり、北海道に住んでいた保護者の方にはアイヌの木彫りを教わったりもしました。こういった取り組みは、単発のワークショップだと、できることが限られてしまいますし、一度で作品を作ることが目的ではありませんので、継続的に子どもと関わってくださる方にお願いしています。

ホールでは、アーティストの東山佳永先生がダンスのワークショップを行っていた

多様な大人たちとの関わりの中で時間をかけて子どもたちの世界を広げていってほしいと思っています。関わる大人が増えるとまとめることが大変じゃないか?と言われることも多いのですが、アーティストとのコミュニケーションは、子どもたちだけでなく私たちにとっても大事なこと。確かに、多くの人が関わるようになるということは手間も増えるかもしれません。でも、そんな経験もすべて、楽しめるようになれたらいいなと思います。」

大人も変わってしまうほど、驚くべき学びが潜んでいるのが保育園

最後に、齋藤紘良先生から、開かれた保育園の意味をお話しいただいた。

「もっと社会の中での保育園の存在が深まっていくようにしたい。保育園は何をしているのかを知らない人がほとんどです。『1日中遊んでいるだけだろう』としか思われていないのかもしれませんが、実は驚くべき学びがここには潜んでいて、大人の考え方までも変わる場でもあります。

そんな素晴らしいことが毎日繰り広げられていることをもっと多くの人に知ってもらって、関心を寄せてもらいたいと思っています。うちでは、多様な価値観を大切にする保育者が全国に増えてくれればいいと考えて、魅力ある人を採用して一緒に子どもたちと楽しみながら頑張ってもらっています。ここの考え方を参考にしてもらって、いずれ遠方の実家に帰ったときに、他の園や各家庭に魅力的な保育が広がってくらたら、と願っています。」

Editor's eye

畑からほりたてのジャガイモを廊下でお披露目して、その日の体験を共有する

幼少期にさまざまなタイプの大人たちが楽しむ姿を見て、得意なことを教えてもらえる場があると、子どもたちは「大人になることはとても楽しいことだ」という価値観を持って成長できるようになるはずだ。

齋藤園長は「何もここの真似をする必要はありません。それぞれの園が、その土地で、そこにいる先生で、そこの保護者にしかできない保育を高めていけば、子どもたちから驚きが生まれます」と言う。これは家庭や地域においても同様なのだろう。

子どもをよく見て、子どもの話をよく聞いて、一手間かけて発見を促す ——— 子どもの感受性とはよく聞くが、今回の訪問ではむしろ大人の感受性について問われているようにも思えた。

【企画制作】(株)エデュテイメントプラネット 柳田 善弘、寺本 亜紀、水野 昌也、ライター 羽塚 順子

【取材協力】社会福祉法人 東香会 しぜんの国保育園

【取材協力】社会福祉法人 東香会 しぜんの国保育園