2018/10/16

第128回 4か国共通で見えてきた幼児の「学びに向かう力」を伸ばす親のかかわりかたとは? 幼児期の家庭教育国際調査—日本・中国・インドネシア・フィンランド—より

ベネッセ教育総合研究所 主任研究員

持田 聖子

持田 聖子

好奇心、協調性、自己抑制などの社会情動的スキルは、いわば、コンピュータにとってのOSのような、人間の基盤といえる力。この力を幼児期で育むことの重要性は、近年、世界で注目されているが、幼児の発達状況について保護者が回答する形で複数の国に対して行った大規模調査は、調べた範囲では見当たらない。

ベネッセ教育総合研究所では、2012年より国内で縦断的に行ってきた「幼児期から小学生の家庭教育調査」で、幼児期に育んでおきたい社会情動的なスキルとして設定した「学びに向かう力」尺度を翻訳し、2017年に、日本、東アジア圏の中国、南アジア圏のインドネシア、北ヨーロッパ圏のフィンランドの都市部で調査を行った。 調査に先立ち、2016年に、筆者を含む研究チームは調査対象国を訪問し、各国の母親たちに尺度を見てもらった。どの国の母親も、このような力を育むことを重視していると語り、回答傾向も似ていた。子どもに向けるまなざしの温かさや、子どもの話をよく聞いて対応する姿も共通していた。筆者も3児の母親であるが、文化や言葉、習慣が異なっても、母親同士、共感しあうことができ、母親が子どもの健やかな成長を願う気持ちは変わらないと感じた。

日本の幼児期の親子を想定して設計した尺度であるが、この家庭訪問での感触から、共通の傾向が見られるのではないかという予測を胸に、2017年に4か国で「幼児期の家庭教育国際調査」を行った。

調査の背景と目的—「学びに向かう力」とは何か-

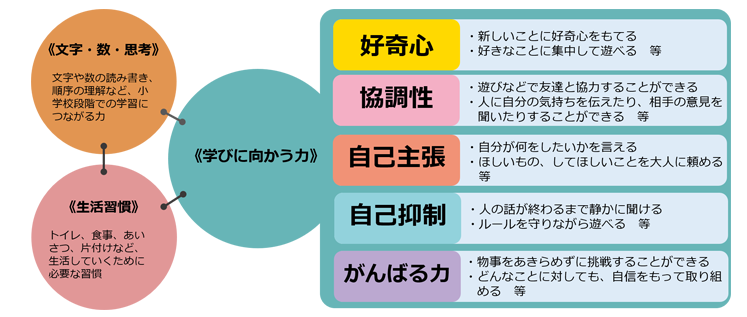

ベネッセ教育総合研究所では、遊びを中心とした幼児期の生活から、小学校の学習生活にスムーズに移行し、適応するために必要な力、幼児期に育みたい生涯にわたって必要な力について検討し、「生活習慣」、「学びに向かう力」、「文字・数・思考」の3つの軸を設定した。「学びに向かう力」は、「好奇心」、「協調性」、「自己主張」、「自己抑制」、「がんばる力」の5つの要素で構成した。これらの要素は、小学校以降の「学び」に「向かう」ために、幼児期に特に育みたい力である(図1)。

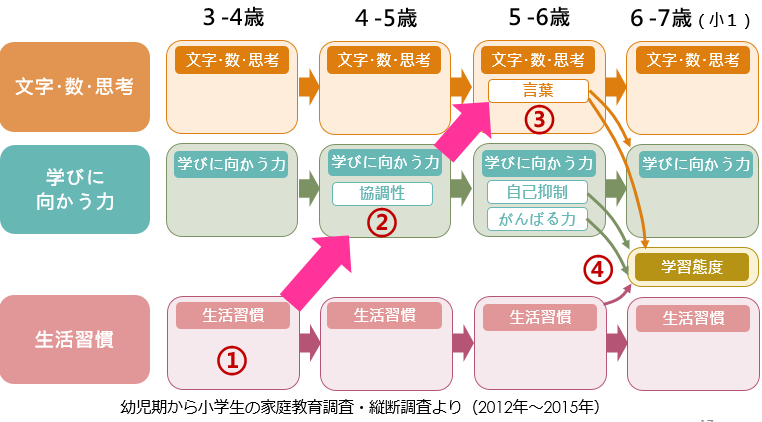

2012年より、国内の母親を対象に、年少児(3~4歳)から毎年、同じ母親に対して縦断調査を行い、子どもの発達状況や環境の変化等を把握してきた(調査は、子どもが小学校4年生になる現在も継続している)。縦断調査の結果から、年中児期(4~5歳)での「学びに向かう力(協調性)」の発達は、年長児期(5~6歳)での「文字・数・思考(言葉)」の発達に波及することがわかった(図2)。「学びに向かう力」のネーミングどおり、社会情動的なスキルは、「文字・数・思考」といった認知的な力をつける下支えをしていると言えよう。

図1.学びに向かう力

図2.国内での縦断調査より:3つの軸は相互に関連して発達する

この「学びに向かう力」尺度を、文化的な環境や風習の違いに配慮しながら、各国語に翻訳した。そして、各国の実情に合わせてもっとも適切な手法で調査を行い、社会文化的に異なる環境に育つ幼児の発達状況の把握を行った。調査にあたっては、各国の幼児教育や発達心理の専門家に監修を頂いた(「幼児期の家庭教育国際調査」速報版を参照)。調査の時期は、各国の小学校入学月の1~3か月前に揃えた。調査の地域は、日本は首都圏、中国は北京市・上海市・成都市、インドネシアはジャカルタ市と近郊4市、フィンランドはエスポー市と他3市で、いずれも都市部である。よって、本調査は、国名で示しているが、都市部の傾向であることはご承知おきいただきたい。

4か国の子どもたちの「学びに向かう力」

実査が無事に終了し、4か国のデータが集まった。まずは、軸となる日本のデータで、「学びに向かう力」尺度の因子構造を確認したところ、これまでの国内での縦断調査の結果と同様の「好奇心」、「協調性」、「自己主張」、「自己抑制」、「がんばる力」の5つの要素に分かれた。

次に、その日本型の因子構造モデルが、各国のデータでも適合するかどうかを確認した。結果、中国・インドネシア・フィンランドのいずれのデータでも、モデルは統計的に適合した(多母集団同時分析)。つまり、4か国の子どもたちの「学びに向かう力」は、同じ5因子構造で測ることが可能だといえる。

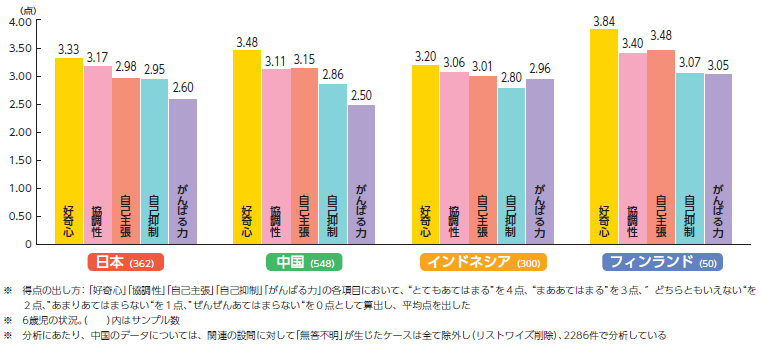

また、5つの要素のそれぞれについて、6歳児の発達状況を比べてみると、どの国も「好奇心」が高めで、「自己抑制」や「がんばる力」が低めの傾向であった(図3)。幼児期の子どもは好奇心の塊であり、一方、うまくいかないことがあってもあきらめずにがんばるような力は今後も伸ばす余地があるというように、“子どもらしさ”は社会文化的に異なる環境で育っても発達の傾向は似ているといえる。

図3.「学びに向かう力」5要素の発達状況(6歳児)

「学びに向かう力」を育むのは母親の「寄り添い型養育態度」

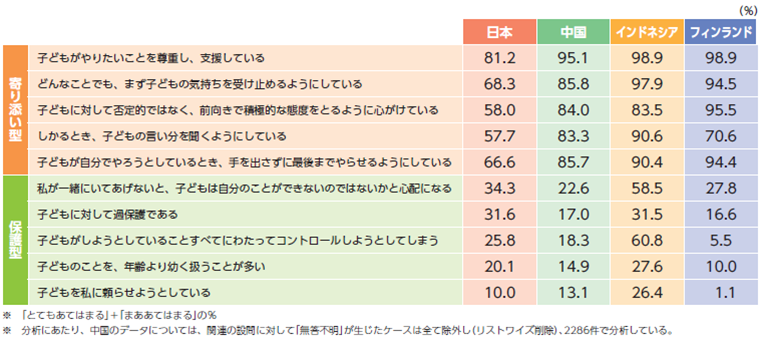

筆者が調査前に各国の母親たちに会って、子どもに注ぐ愛情やまなざしに、同じ母親として感じた共感——それを、本調査では「養育態度」尺度として分析を試みた。「養育態度」は、本調査では、「寄り添い型(supportive)」と「保護型(protective)」の2軸で設定し、それぞれ5項目で調査した(図4)。

結果、養育態度も、各国で、母親が子どもの気持ちに寄り添い、尊重するようなかかわりである「寄り添い型養育態度」をしているという共通の傾向が見られた。そして、母親の、寄り添い型のかかわりは、子どもの「好奇心」や、「がんばる力」の発達に関連していることがわかった(図5)。この結果は、「好奇心」、「がんばる力」といった力を育む上では、過保護だったり、子どもの言動をコントロールしたりといった「保護型養育態度」よりも、子どもがやりたいことを尊重し、子どもがやっていることに手を出さずに見守るような、「寄り添い型」のかかわりかたが重要であるということを示しているといえる。

図4.「寄り添い型養育態度」と「保護型養育態度」

図5.「寄り添い型養育態度」と「学びに向かう力(好奇心・がんばる力)」との相関

4か国の母親は、子育てで「学びに向かう力」を育むことを重要視している

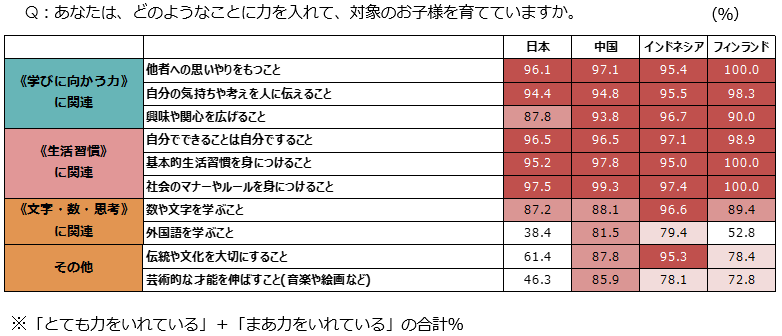

子育て方針についても、各国とも、「他者への思いやりをもつこと」、「自分の気持ちや考えを人に伝えること」、「興味や関心を広げること」といった、「学びに向かう力」に関連する協調性や、自己主張、好奇心を育むことについて、8割以上が「力を入れている」と回答した(図6)。また、各国を訪れた際、幼稚園も視察したが、その際の園長へのインタビューでは、各国の幼児教育制度の中でも、社会情動的なスキルの育成は重視されており(表現や分類のしかたは各国によって異なる)、園でのカリキュラムや実際の活動の中に、融合的に取り入れられているとうかがった。

図6.子育てで力を入れていること

グローバル化時代を生きる子どもたちのために

今後、グローバル化、情報化が進み、国や文化の境目を超えて生きていく子どもたちにとって、「好奇心」、「協調性」、「自己主張」、「自己抑制」、「がんばる力」といった「学びに向かう力」を幼児期から育み、しっかりとした基盤をつくることは重要である。この「学びに向かう力」の構造が、今回の4か国で共通であったこと、4か国の保護者が、「学びに向かう力」の育成を重要視していること、強制的に身につけさせるのではなく、子どもに寄り添い、伴走するようなかかわりかたで育んでいることが明らかになったことは、貴重な結果である。

もしかしたら、この結果は、当たり前のことのように感じられるかもしれない。しかし、筆者は、この「当たり前」さが確認できたことが、今後、グローバル化が進む社会を生きる子どもたちにとって、よかったと考えている。互いの文化や言葉に“好奇心”を持ち、分かりあおうと“協調”し合い、自分の気持ちや考えしっかり伝え、時にうまくいかないことがあってもつながりあおうと“がんばる”ことで、異文化理解も進んでいくのではないだろうか。国内の園や小学校でも、外国籍や、国際結婚によるカップルの子ども、海外で暮らした経験のある子どもがいることが珍しくない社会になった。保護者や保育者にとっては、どのように保護者とコミュニケーションを取ったらよいのか、戸惑うこともあるだろう。しかし、本調査の結果から、母親の子どもに対するかかわり、子育てへのマインドは共通している。「外国の方だから」と構えず、同じ母親として、かかわっていけばよいのではないかと考える。

この度、遠い存在だった中国、インドネシア、フィンランドの母親たちと会い、一緒に食事をしたり、子どもたちと遊んだりもした。言葉も違い、文化も違い、生活習慣も違う。でも、子どもは子どもらしく、元気で、好奇心豊かで、土産に持参したけん玉にさっそく挑戦していた。「毎朝、早起きして、お弁当つくるの大変だよね(笑)」——母親が、子どもや自分の生活について話す内容は、普段、筆者が、地元のママ友とする話題やノリと変わらなかった。国や文化を超えて、マミートークが出来たことは嬉しい。その背景に、共通する子どもの育ちや、子どもへの想いがあるからだ、ということがわかって、とても嬉しい。

関連情報

参考: OECD(編)無藤隆・秋田喜代美(監訳)ベネッセ教育総合研究所(企画・制作)「社会情動的スキル—学びに向かう力」2018(明石書店)

※写真は各国訪問時、筆者および研究チームによる撮影

※写真は各国訪問時、筆者および研究チームによる撮影

著者プロフィール

持田 聖子

ベネッセ教育総合研究所 主任研究員

ベネッセ教育総合研究所 主任研究員

2006年より現職。 妊娠・出産期から乳幼児をもつ家族を対象とした意識や実態の調査・研究を担当。 これまで担当した主な調査は、「妊娠出産子育て基本調査」(2006年~2011年)、「首都圏"待機児童"レポート」(2009年~2011年)「未妊レポート─子どもを持つことについて」(2007~2013年)、「産前産後の生活とサポートについて調査」(2015年)など。2016年より「幼児期の家庭教育国際調査」を担当。生活者としての視点で、人が家族を持ち、役割が増えていくなかでの意識・生活の変容と環境による影響について調査・研究を行っている。