係り結びとは

係り結びとは何ですか。見分け方も教えてください。

進研ゼミからの回答

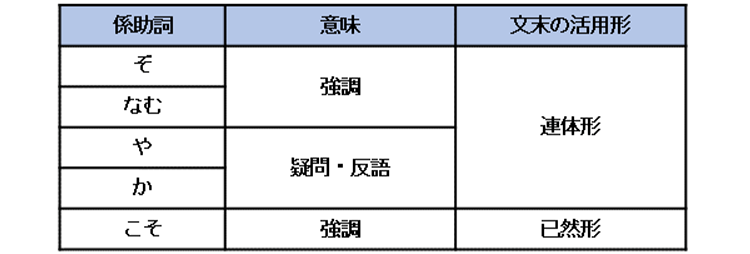

文中に係助詞「ぞ・なむ・や・か・こそ」が出てきたら、文末が終止形以外の活用形になるのが係り結び!

■係り結びは、内容を強調したり疑問や反語を表したりするときに使います。

係助詞があり、文末が連体形か已然形になっていれば、係り結びだと見分けることができます。

■係り結びの例

・みやつことなむいひける。

係助詞「なむ」があるため、文末が「けり」の連体形「ける」になります。

・○○とこそ聞こえけれ。

係助詞「こそ」があるため、文末が「けり」の已然形「けれ」になります。

※「こそ」だけが已然形になることを覚えておきましょう。