受験に効く模試・塾のテストの活用法は?子4人が東大理Ⅲの佐藤ママと中受専門家のきょうこ先生に聞きました【中学受験】

- 中学受験

塾のテストとうまくつきあえていますか?受験のために塾に通っている場合、授業や宿題とともに重要なのが、塾で行われるテストや模試の活用法。どう付き合えばよいのか、「子ども4人が東大理Ⅲ」でお馴染みの佐藤ママと中学受験専門カウンセラーの安波京子先生(以下、きょうこ先生)に、詳しくお聞きしました。

塾のテストの活用方法とは

塾の復習テストでは満点を目指す(佐藤ママ)

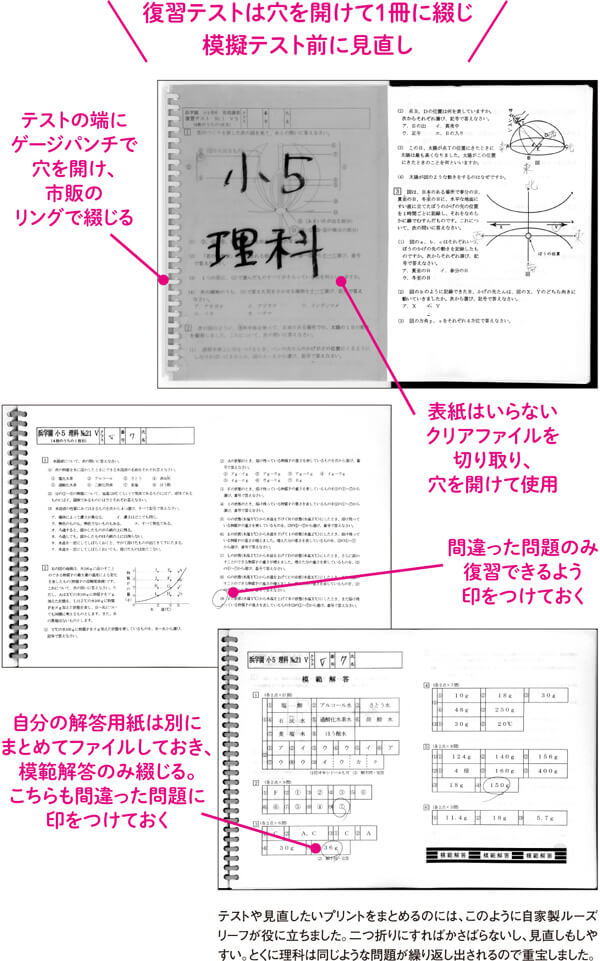

偏差値や合格判定の出る模擬テストを重視しがちですが、毎週ある復習テストの方を主軸において各項目をしっかり身につけてください。我が家では、復習テストでは毎回100点を目指すようにしていました。授業→宿題→復習テスト、この3つをうまく回すことが、塾を最大限に活用するポイントです。宿題をしっかりやって、復習テストでもいい点が取れるというサイクルができることで、子どもも前向きに頑張れます。復習テストは穴をあけて綴じて、月1回の公開学力テストの前には、この復習テストの間違えたところを見直すことにしていました。

「親がやるべき受験サポート」より

通う塾により違う、「復習テストで満点」の難しさ(きょうこ先生)

あれこれと手を出す前に、まずは平常授業の復習テストで満点を続けて取ることを目指しましょう。復習テストで満点を取るためには、ある程度時間をかけて丁寧にきちんと取り組む必要があります。まずはそのための時間を確保しましょう。また、復習テストで満点を目指しやすい場合と、そうでない場合があります。我が子が通う塾とクラスがどちらに当てはまるかを、改めて確認しましょう。

・復習テストで満点を目指せる場合

① 復習テストがクラス別に細かく分かれている。

佐藤家が通っていた浜学園は、クラスが「V、S、H」と分かれており、復習テストも「V、S、H」に分かれています。四谷大塚もクラスが「S、C、B、A」に分かれており、復習テストも「S、C、B、A」の4種類に分かれています。

② 復習テストの範囲が狭い。

復習テストの範囲が1週間分の場合は範囲が狭いため、対策が練りやすくなります。

③ 在籍クラスの授業内容が理解できている。

塾の授業内容が理解でき、板書もきちんと写せる余裕があれば、宿題にも取り掛かれます。

以上の①~③を満たしている場合は、ぜひ満点を目指してください。

・復習テストで満点を目指しにくい場合

① 復習テストとクラスが連動していない。

サピックスはクラスが「α~A」と多岐にわたりますが、デイリーチェックは「H、M、L」の3種類でどのクラスがどのレベルのテストを扱うかは校舎によって変わります。場合によっては、扱っていないレベルの問題が出題されることも。

② 復習テストの範囲が広い。

四谷大塚の週テストは、その週に勉強した内容が75%、前週に勉強した内容が25%出題されます。日能研の学習力育成テストは2週間に1回なので、2週間分の内容が盛り込まれています。このように範囲が広いと、最新の学習内容は覚えていても、その前の内容は忘れている場合も。

③ レベル不相応の問題が含まれる。

日能研の学習力育成テストは、全員「共通問題」を解き、後半はクラスに応じて「基本」もしくは「応用」を解きます。この共通問題は下位クラスの子には歯の立たない問題もあります。またサピックスのデイリーチェックの大問1は「基礎トレ」の一行題が含まれており、下位クラスの子には難しい問題もあります。

④ 在籍クラスの授業についていけていない。

塾の授業が理解できていなければ、宿題も思うように進みません。また授業についていけていない場合、板書を上手に写せていないことも往々にしてあります。

サピックスでも授業にある程度、余裕をもってついていっていればデイリーチェックで、日能研で得意単元が2週間続けば育成テストで、ぜひ満点を目指して頑張りましょう。

効率が良いテストの見直し方法とは

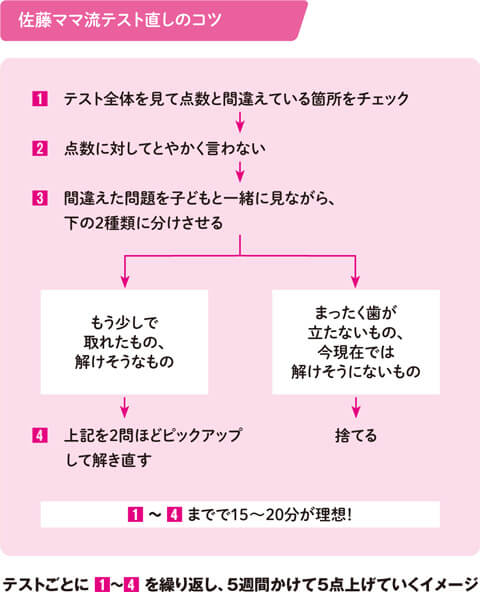

テストの見直しのコツは完璧を目指さないこと(佐藤ママ)

間違えた問題で難しすぎるものの直しに長い時間をかけるよりも、次の週の宿題を進めていくことが優先です。テストの見直しでは、完璧を目指さないことが大切です。

1 テストをみて、点数と間違えている箇所をチェックする。

2 点数に対してとやかくいわない。

3 間違えた問題を子どもに聞きながら、2種類に分ける。

・読み間違い、計算間違いなど、もう少し注意すれば取れたと思えるもの→解き直す

・全く歯が立たず答えの検討もつかなかったもの→捨てる

私はテストが返ってくると、点数のことはとやかく言わずに、「この問題は取れたはずなのに、落としてしまって惜しいな〜と思う問題はどれ?」と子どもたちに聞いて、その問題だけを子ども達に見直しさせていました。全くわからなかった問題は、とりあえずそのままにしておきました。そのような問題を長時間かけて解答を見ながら解いたとしても、そんなに簡単に理解できないし、すぐ忘れることになり次のテストにつながりません。やはり、次のテストに役立つ見直しを短時間ですること、その他の時間は次の宿題を丁寧にすることが重要です。

「親がやるべき受験サポート」より

実際に模試や過去問に取り組む時に必要なこととは

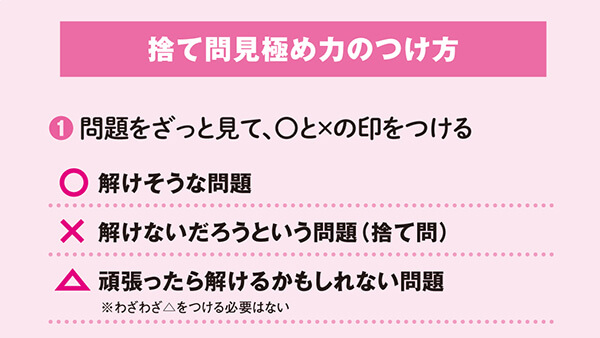

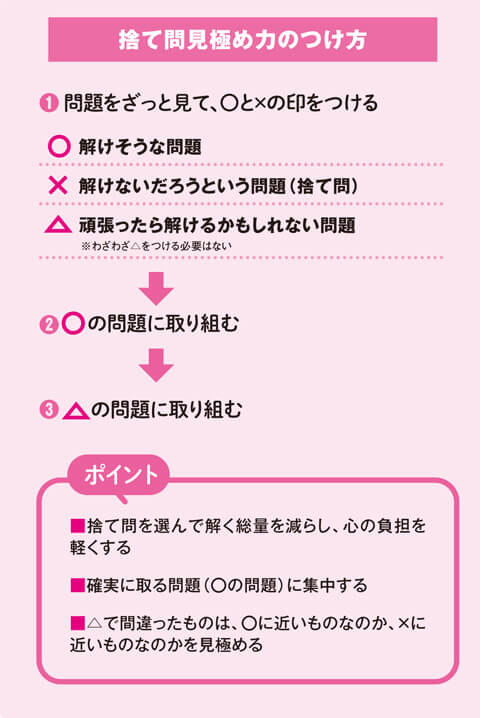

過去問対策や実際のテストでは「捨て問」を見極めることが必要(きょうこ先生)

① 問題をざっとみて、○と×の印をつける。

○ 解けそうな問題

× 解けないだろうという問題(捨てる)

△ 頑張ったら解けるかもしれない問題 ※わざわざ△の印をつける必要は無い。

② ○の問題に取り組む。

③ △の問題に取り組む。

実際に問題を解くときは〇の問題から解きはじめて、次に△、×の捨て問には手を出しません。捨て問を見極めるということは、「合格するために満点は必要ない。とるべき問題をしっかりとる」ということを身に付けるためのものでもあります。このような見極めは一度ではできませんから、何度でも繰り返しやっていくこと。普段の模擬試験でも〇△×をつけて、慣れておくようにしましょう。

「親がやるべき受験サポート」より

まとめ & 実践 TIPS

すべての道は復習テストから。毎回の復習テストを蔑ろにせず真剣に取り組むことで、土台を積み上げていきましょう。塾の復習テストを最大限に活用すると、それに伴って模擬試験の成績も徐々に上がっていくはずです。

出典:「親がやるべき受験サポート」

おすすめのアプリ限定特集

お子さまに関するお悩みを持つ

保護者のかたへ

- がんばっているのに成績が伸びない

- 反抗期の子どもの接し方に悩んでいる

- 自発的に勉強をやってくれない

このようなお悩みを持つ保護者のかたは多いのではないでしょうか?

お子さまの年齢、地域、時期別に最適な教育情報を配信しています!

そのほかにも、学習タイプ診断や無料動画など、アプリ限定のサービスが満載です。

ぜひ一度チェックしてみてください。

- 中学受験